Aventures d’un bibliothécaire (3)

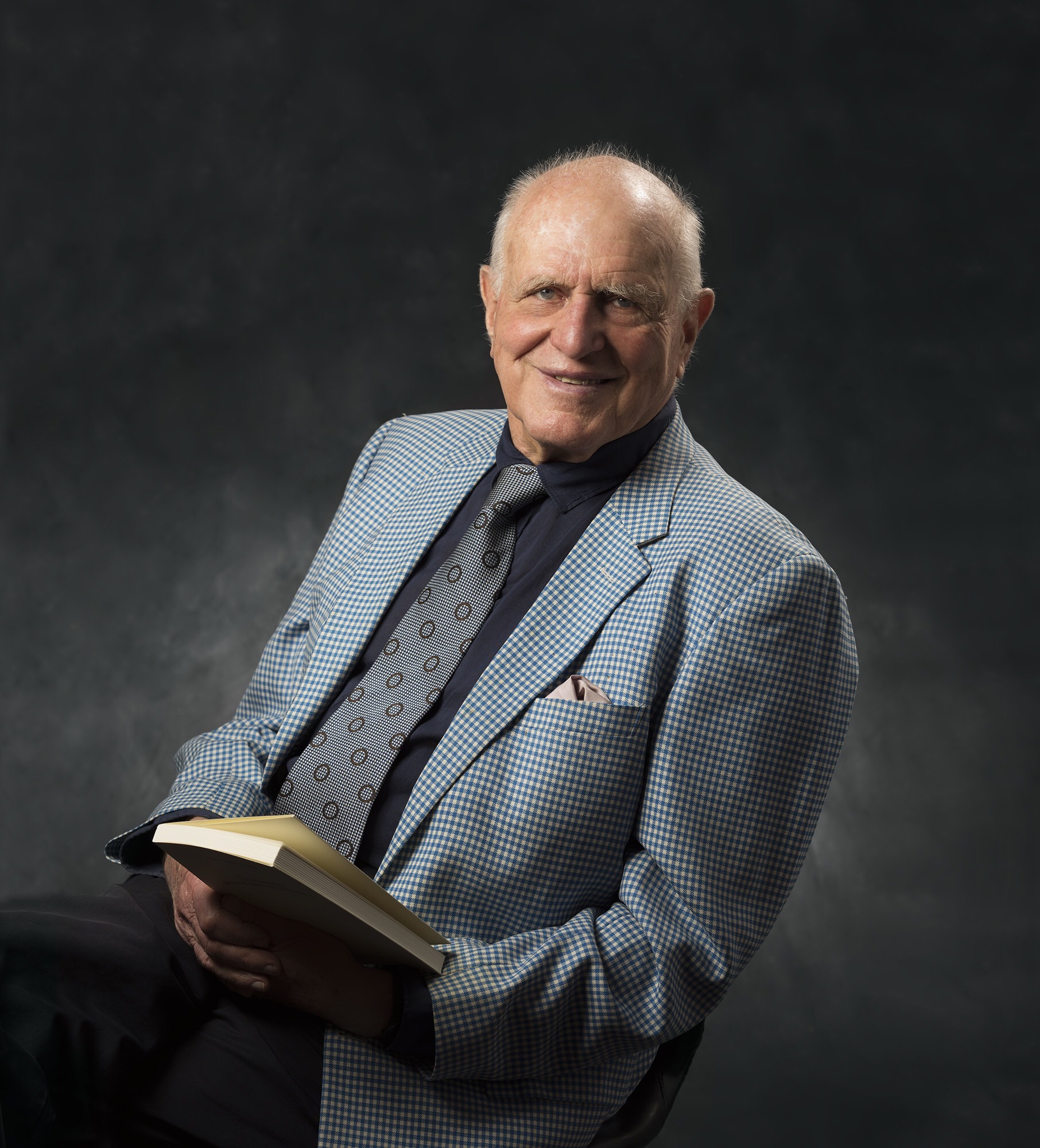

Par Henri-Hugues Lejeune

Troisième Partie

La vie est un conte

Mimer les médiévistes en évaluant gravement l’orientation de la séduction à travers les âges à partir du Moyen Âge, ses mutations physiques et psychiques dès lors qu’elles se répercutent dans la littérature, le roman et autres disciplines : quel tour diabolique me suis-je joué à moi-même ? Le plus curieux en reste qu’à ce mouvement de ma part spontané et peu prévu, j’ai obéi et me suis tenu comptable à titre personnel de cette démarche improvisée.

J’aurais pu essayer de faire un travail sérieux, organisé, un travail de grande personne, mais que faire dans cette galère ? Doctement élaborer de graves considérations de littérature et autres disciplines de siècle en siècle, que dire ?

Il y avait bien trop longtemps que je n’avais observé le cérémonial classique, quasi militaire de l’usage sérieux d’une bibliothèque, si je l’avais jamais fait. Ni fait de dissertation. Si je suis plein de mon sujet, pour arriver aujourd’hui quelque part autant travailler sur le tas, fantasmer sur le « concret » tel que je le ressens. Dans ma démarche figurera certes le routinier facteur d’une éducation et d’une vie, grosso modo, vaguement classiques qui me serviront de garde-fous éventuels.

Au cours de cette cavalcade à travers les siècles anciens et de ces sortes de raids de pillards que je viens de raconter, j’avais chemin faisant moi-même amassé quelque butin qui m’a assez enhardi pour engager une espèce de dialogue, de confrontation avec moi-même. Et puis, il faut le dire, je me suis bien amusé. Je me suis ainsi donné mon aval et j’ai par nature la vanité de ne jamais me repentir.

Je ne sais si cette voie était la bonne, mais elle m’a réveillé en quelque sorte et mis en appétit.

Pourquoi ne pas simplement poursuivre la même démarche ? Certes, mais en quoi consiste-t-elle au juste ? De manière générale, j’ai toujours espéré et misé sur l’authenticité de la rencontre d’une idée et d’une impression ou d’une sensation, qu’elles me soient imparties de l’extérieur ou de mon fait et n’y prêtais pas attention. Ni même cherché davantage de compréhension et de lumière au sujet de de cette étrange et, si l’on veut bien y réfléchir, confondante interprétation mentale du réel que constitue l’exercice de la pensée. Tant d’efforts et de tentatives à cet égard sont du ressort des livres eux aussi et en émanent discrètement, mais constamment vers nous, au jour le jour. Ainsi nous hantent-ils, mais en cachette, la recherche de leur protocole d’emploi en fait reconnu sans trop le dire par l’usage et l’utilisation éventuels de ce terme un peu désuet de bagage. Une vision positive de la culture pour parler simplement et une manière de l’intérioriser.

Ne faudrait-il pas essayer d’être précis quant à l’usage de cette science qui n’en est pas une, du mouvement de l’esprit et de l’usage qui en est fait, avec toute l’ampleur qui nous sépare toujours d’une inatteignable plénitude. Qu’en est-il du moi, qu’en est-il du monde extérieur ?

Puis-je le discerner avec certitude ? Je n’en suis pas si sûr et j’y restais jusqu’à aujourd’hui assez insensible en vérité, sauf à reconnaître la plénitude de la vie, la beauté du monde extérieur, me féliciter d’en prendre part et leurs contraires bien sûr, les mauvais jours !

Mais quoi, le résultat n’était-il pas là, et ses conséquences ? Aujourd’hui ne trouver en moi aucune certitude, rien de ce genre de sentiment définissable par le vocable « être sûr de soi ».

Avec une immense prétention, je veux bien présumer que ma bibliothèque c’est ce que j’ai pu acquérir du commerce des livres dans le cours de ma vie et témoigne du moins qu’elle me représente ainsi que certaines au moins des préoccupations qui ont été les miennes. Mais quelle est la part précise de ce qu’il « faut » avoir et aussi que j’en détiens ? Toutefois suffisamment de compartiments et de rayons à eux consacrés témoignent aussi de plus ou moins pathétiques tentatives de m’emparer d’un sujet, d’une notion , répondre à une question peut-être : peut-être même quelques-unes ont-elles abouti, qui m’ont autorisé une démarche plus assurée dans certaines circonstances de ma vie que je pourrais retrouver dans ces livres qui leur correspondent, avec émotion parfois et surtout d’immenses regrets, la trace de démarches, d’essais plus ou moins concrets, plus ou moins profonds et trop souvent abandonnés en cours de route. Ceci si j’osais les ouvrir, ce que bien souvent je ne fais guère, trop assuré d’une déception méritée, de m’être quelque part trahi et surtout fourvoyé tant et plus.

Qui fait ma vie, venant de moi ou du monde extérieur ? Certes, je me revendique : j’ai été, je suis libre sauf bien entendu toutes ces contraintes, ces entraves que souvent l’on s’accuse de multiplier soi-même à loisir aussi bien que le monde extérieur qui n’en est pas avare.

À tout prendre, chaque effort ou tentative de connaissance est aussi du ressort des livres et en émane discrètement, mais constamment et il se module au jour le jour sur nous, moi qui pose la question et tous les autres.

Ainsi nous incombe la recherche du protocole d’emploi, hanté par cette influence.

Aujourd’hui, plus cynique et désabusé, mais avec émotion quelquefois et surtout des regrets immenses, je retrouve la trace de démarches qui se présentaient comme authentiques et ne l’étaient guère relevant de mises en scène que j’avais cherchées… pour moi tout seul bien trop souvent ou, plus hypocritement, sur une piste que j’inventais ou projetais à ma seule intention.

Je songe aujourd’hui par exemple à cette psychologie que j’ai étudiée en tant que telle avec assez de minutie jadis, alors que la psychanalyse n’avait pas encore réussi à balayer tout sur son passage, Attila représenté par le redoutable docteur (professeur ?) Lagache à la tête de ses Huns. À l’époque il ne faisait que monter sur l’horizon, certes avec de lourdes ambitions (Supplanter Freud notamment). Huns dont le Larousse déclare : « Sous Attila ils pillèrent l’Empire ; ensuite ils se mêlèrent aux autres Barbares ». Qu’en reste-t-il ? Le combat est fini faute de combattants et chacun se retrouve dans la mélasse, quelques psychiatres errent encore sur la place, mais ainsi ne peut-on plus compter sur personne. Que lui voulais-je à la psychologie à part un certificat de licence ?

Quelle assise solide pour pouvoir trouver la possibilité de parler un peu sérieusement de ma bibliothèque et de ce que j’en ai fait dans ma vie, l’ envisager un peu sérieusement de ces deux points de vue après en avoir retrouvé les bases, bref si possible présenter une sorte de bilan pour parler en homme moderne .

Je vais être certes bien mieux à mon aise en relatant simplement la manière dont ce vaste imbroglio s’est amalgamé en tas sinon en assemblage.

Pendant un temps trop long, j’avais dû vivre en pensant avoir le pouvoir d’opérer et d’aller tout seul dans l’oubli d’un peu tout, de ma bibliothèque comme de toute réflexion, ce que l’on appelle la culture générale, et tout ce petit monde se sera vengé de ma négligence en mettant des bâtons dans les roues de « mon » Moyen Âge ?

Qui étais-je donc qui croyait penser tout seul ; parvenir à quelque précision sur ce sujet ne serait-il pas hautement souhaitable dès lors que l’on s’en fait un devoir ?

Attention : on raconte que pendant la Guerre civile en Espagne, un général fasciste avait dit : « Quand j’entends parler de culture, je sors mon revolver » à quoi l’un de mes amis jadis, un diplomate, ajoutait : « Quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture ».

&

& &

Soit : j’ai toujours bien « su » l’Anglais : c’était donc un geste naturel d’en installer à part les livres, très nombreux pour des raisons notamment biographiques et aussi intellectuelles, outre mon goût pour cette langue et ceux qui en relèvent, mes longs séjours plus consentis que choisis parfois (le hasard toujours) en des pays qui la pratiquaient.

J’ai peu séjourné à Londres qui m’inquiète plus qu’autre chose, je ne sais pourquoi : la sensation d’immensité peut-être ; New York du moins, dans son île, à condition de ne pas sortir de Manhattan, n’ignore pas ses limites, si grandes qu’elles soient. Assez longuement parfois, j’ai séjourné dans différents coins d’Angleterre, voire d’Irlande parcourue de long en large (pas du tout l’Écosse) ; habité en pays anglophones. J’ai donc vécu une part de ma vie en anglais, à New York le plus longtemps, puis là encore pour de plus courts séjours limités, mais réguliers et répétés qui me donnaient l’exquise impression de vivre là encore. Et ceci notamment dans le circuit d’une intelligentsia qui peut se prendre elle aussi au sérieux éventuellement, mais beaucoup moins souvent et pas de la même façon que la nôtre : elle n’est pas clanique, ne s’amalgame guère en repli sur elle-même comme il en est d’usage ici et alors dans un style plus baroque et largement plus foutraque. Quant au monde universitaire, il est là-bas tout à fait différent, constitué de professionnels recrutés pour une grande part chez les amateurs. Il y a aussi des professeurs bien sûr ; mais dès lors qu’ils descendent de leur chaire, ils sont les premiers à en rire !

Au moins en était-il alors ainsi. Je lui dois beaucoup, j’espère garder quelque esprit de son aisance et sa liberté. Si je n’ai pas l’intention de faire appel à lui dont je ne relève plus en aucune façon, encore me faut-il me souvenir qu’il existe, que je lui dois bien plus que je ne suis prêt à le discerner ? Au fond du caractère notamment dont j’espère garder l’aisance.

Cette fascination anglo-saxonne (désignation absolument étrangère aux intéressés, qu’ils n’apprécient guère et que je n’utiliserai pas) se devait d’avoir sa logique et voici qu’après avoir beaucoup rêvé, réfléchi et cherché d’impossibles et introuvables raisons, il m’a fallu admettre quelques évidences auxquelles j’étais toujours resté imperméable, ne m’en souciant pas, en fait effectuer une plongée introspective dans mon passé voire même plus avant… Et réaliser à présent, comprendre tout-à-coup, mon « ambivalence » (car ce fut à ce constat que parvint, finalement, ce trajet), comme une dualité parodique de « Dr Jekyll and Mr Hyde »)

Il ne s’agissait donc plus d’un ajustement pratique machinalement renouvelé ? Pas du tout : cette bibliothèque qui aura, avec constance et manie, constitué une parallèle absolue et logique finalement, avec sa consoeur française avait en fait son autonomie affective.

&

& &

Afin d’en connaître le pourquoi, le comment, il m’y fallut longtemps songer. C’est une de mes spécialités à laquelle je tiens beaucoup : en réalité je ne réfléchis guère, j’aspire tout juste à espérer être en mesure de penser parfois. J’ai dû aussi remonter le temps jusqu’au bout en puisant dans ma mémoire, voire au-delà, où je ne songeais jamais plus à aborder. Le processus s’est montré singulièrement poussif jusqu’à l’instant où il éclata sous forme d’évidences et aboutit à un résultat dont je fus surpris.

Mon père, dans sa vie complexe, secrète, partagée et souvent inconséquente, avec qui je n’ai jamais de ma vie parlé à fond de cale à vrai dire, toujours à demi-mot et globalement assez peu, il est vrai que nos vies ont été rapidement très distinctes, avait certainement souhaité pour moi dès avant ma naissance une éducation bilingue. L’Angleterre l’avait elle-même fasciné tout au long de sa jeunesse.

Après ma première enfance, la vie a rapidement changé son cours, la guerre est intervenue, a tout chamboulé des destinées à l’origine prévues pour tout le monde et en particulier les rêves d’avenir de chacun !

En fait, il y était parvenu, mais tout un chacun avait oublié le propos initial, moi le premier si même il m’avait été difficile de le déceler, si jeune.

Malgré tout le « Bon en Anglais » m’avait, et m’aura suivi avec constance, mais dans ma vanité je m’en pensais le titulaire alors que je n’étais nullement « doué pour les langues », je l’ai durement constaté plus tard.

Toutes mes études secondaires voire supérieures j’ai été d’une ignorance totale, d’une incompréhension absolue en ce qui concerne les mathématiques et tout au long contraint de jongler de manière à ce que le Quinze en Anglais supplée le zéro de mathématique qu’il convenait d’éviter grâce à quelques minables approches d’algèbre. Plus tard il ajoutait ce coup de pouce dans mes dossiers d’examen ou de concours.

Le fait est que ma première école fut un cours mixte anglo-français, initiative qui devait être alors assez nouvelle, je pense ; j’ai été imbibé dès la petite enfance de demoiselles anglaises, un peu prolongées parfois qui étaient censées ne me parler qu’anglais, voire m’y apprendre à lire. Mes livres de chevet étaient ceux des enfants d’outre-Manche, on m’avait muni de séries de disques de Nursery Rhymes, qui sont très nombreuses là-bas, folklore qui sous le nom misérable de comptines est quasiment ignoré ici à la curieuse exception de « Marlborough » (Malbrouk !) s’en va-t’en guerre. Il existe en Angleterre toute une civilisation de l’enfance, éventuellement formatrice dans sa logique et sa fantaisie un peu loufoques, qui nous sont parfaitement étrangères. L’enfance là-bas se prolongeait, nettement plus longue par rapport à la Latine (qu’en est-il de nos jours ?). Toute une littérature, estimée et dont les adultes se tiennent très au courant, la reprenant volontiers à leur compte, est à leur disposition, qui a ses « héros de roman » parfaitement consacrés. Si Alice passe à travers le miroir pour accéder au pays des merveilles, ce n’est guère de la même manière que pour Jean Cocteau qui ne s’est pas fait faute de s’emparer de la recette. Kipling, qui a écrit « Le livre de la Jungle » fut accueilli au point de se faire exemplarité, tout le monde du scoutisme de Baden Powell était alors en pleine expansion à tel point qu’il s’en vint chez nous. Les Allemands avaient aussi alors les Hitlerjungen. Il revint à la charge avec les « Histoires comme ça » qu’il écrivit et illustra lui-même et se présente comme une sorte de proposition de « logique enfantine » que nul ne connaît à vrai dire et dont nos voisins seraient sans doute bien navrés de démonter « pour de bon » les rouages qu’ils n’ignorent nullement… et dont ils se moquent complètement ! Il est certainement tacitement reconnu que le « sens de l’humour », gloire nationale, se doit d’en conserver pour la vie entière, quitte à la faire évoluer. C’est là que se situe pour eux la légèreté d’être, bien plutôt que vers l’ironie.

Je hais sa traduction française, un sens supérieur de l’humour « muet » ; ce léger sourire sans mot dire, quelque peu sardonique et supérieur, qui salue les « saillies » de l’esprit qui se veut spirituel, invoquant tacitement, mais bien mal à propos « notre » Voltaire qui ne s’en privait certes pas, mais si horripilant dans ce rôle qu’il en fut dénoncé par Musset !

Les jeunes héros aussi ont volontiers leur place à peu près partout (la délicieuse narration de l’escapade du garçon dans l’île au Trésor) et, suivis le plus gravement du monde, ont pignon sur rue, comme, s’ils en sont les narrateurs, ils ne s’attardent pas sur la difficulté d’être. Je n’en vais pas citer les noms, car ils sont légion.

Je l’ ai éprouvé plus tard, après la guerre, retournant en été dans des familles anglaises ou des cours d’été: les fameux échanges. Mes contemporains m’y faisaient l’effet de grands gosses bien qu’ils aient vu s’en dérouler la tragédie. Ils s’étaient imperturbablement attachés à pratiquer les sports d’équipe ou autres, à vivre leur enfance puisque c’était leur tour, des activités de « grandes personnes » aussi, avec autant de naturel que leurs aînés qu’ils admiraient calmement ou contre lesquels ils se rebellaient éventuellement alors plutôt que de s’en plaindre. Tout cela n’allait-il pas de soi quelque part ? Ils étaient et restaient du reste assez indemnes des considérations d’adultes, d’appréhension devant l’idée de participer bientôt à leur monde comme aux bouleversements amenés par « l’époque » que nous venions de traverser.

Les écrivains anglais prolongent volontiers cette propension à l’imagination juvénile le plus loin possible, qui peuvent s’assimiler à toutes sortes de voyages et d’expéditions à la tonalité parfois infantile, de Swift à Defoe ou à Tolkien, Walter Scott comme Stevenson : l’épopée fantastique… ou bien fantasque, suivant l’objectif espéré, et lui essentiellement. Ils y voient une ouverture vers cette spontanéité et cette fraîcheur qui leur tiennent à cœur.

Il existait une sorte de réminiscence romaine dans le corps social anglais et son code avec ce gynécée d’où émergerait le jeune garçon à l’issue de sa première enfance ; la « nursery » est conçue comme univers en soi, séparé… pas tellement, mais autonome et concret certainement. Pour certaines élites, elle est suivie par la phase de l’internat scolaire si particulier dans son déroulement : Wellington ne prétendait-il pas que Waterloo s’était gagnée sur les « greens » des collèges …

Un jeune Anglais, à quatorze ou quinze ans demeure un enfant, tel était mon sentiment : cela ne l’empêche nullement d’être aussi pétulant qu’un autre, un sportsman de plein exercice ou passionné de quelque « hobby » (anglicisme !) que ce soit, il est admis à ce titre et reçu comme tel par n’importe quel adulte, pris au sérieux avec une sérénité et une décontraction parfaites : il sera mis au courant, initié avec naturel à ce qui l’intéresse : s’il s’intéresse aux animaux, aux plantes, aux chemins de fer ou aux automobiles, que sais-je ? Il n’aura pas au même degré par ailleurs le « malaise » inhérent à l’adolescence qui plane sur nos sociétés du continent, plus sensible, plus accentué peut-être pour les garçons que pour les filles.

Par contre quand elle bouge, elle n’y va pas de main morte ! Et de manière massive.

La crise-révolution de 1968 en France où la jeunesse du monde entier basculera, un peu avant, un peu plus tard, avait d’ailleurs pris naissance en Angleterre qui y prit une énorme part, elle s’était signalée aussitôt par quelques films ambitieux et talentueux du genre « Oranges mécaniques », les médias modernes la rendront vite universelle ; nous avions alors hélas passé fleur, ma génération et moi et nous retrouvions dès lors pratiquement parmi les « amortis » (il y avait des dénominations bien pires), pas tout à fait, mais presque en étions-nous parvenus aux « amortis » sinon aux « croulants ».

Ce devait être l’été 38 : en 39 déjà les troubles imminents de l’histoire à venir auront été assez perceptibles pour prendre par anticipation en main les rênes des emplois des temps pour une période et avec une ampleur dont nul n’anticipait alors la durée et la profondeur.

Plus rien en fait ne serait pareil et le monde aurait changé de direction.

Mes parents ont fait un voyage d’été en Angleterre, dans l’île de Wight en 1938 (toujours ce rêve anglais à mon égard, qui venais d’être en passe d’y participer ?) ; on ne parlait pas alors de vacances ou de congés, sinon pour les enfants : on partait faire une cure, visiter un pays ou des amis, toutes activités qui gardaient ainsi l’apparence de relever du bon plaisir, du libre choix et non du programme annuel de l’existence, c’était encore vrai peut-être. Ils m’y ont amené : c’était la première fois que je partais quelque part avec eux deux seuls que j’aie gardés dans mon souvenir, et le seul à peu près d’ailleurs. Je ferais dorénavant partie des bagages de ma mère !

Les congés légaux d’été, de fraîche date (le gouvernement socialiste de 1936), avaient droit au qualificatif mi-figue mi-raisin de « congés payés » .

Nous étions dans un endroit nommé Fresh Water Bay. Je n’ai jamais pris une carte afin d’en retrouver l’emplacement, peut-être je n’ose, descendus au Fresh Water Bay Hotel ; les noms étaient justifiés : l’eau était peu accueillante, mais je venais tout juste d’avoir appris à nager et n’avais jamais encore exercé dans la Méditerranée et manquais de points de comparaison, nous n’abusions pas vraiment de la plage (je n’ai pas souvenir d’avoir vu là mon père ma vie durant ( j’ignore à vrai dire s’il savait nager), c’était à peine la mode, l’idée de la peau bronzée était neuve encore et strictement réservée à la jeunesse, j’étais très content comme ça. Enfant délicat, il ne m’avait convenu jusqu’ici que des villégiatures où l’air était « bon », fortifiant surtout, c’était important alors, le reste ne venait qu’après ; le Midi l’été n’était pas vraiment confirmé : il ne faut pas oublier là qu’il a été inventé par les Américains peu d’années auparavant.

La fille du propriétaire de l’hôtel s’appelait Miss Russell ; elle était grande, blonde, très belle, elle m’a paru telle et j’avais dû le lui dire, j’étais habitué aux seules Grandes Personnes et très à l’aise avec elles ; infiniment plus que dans l’adolescence voire après…

Aussi m’avait-elle pris en affection elle aussi, j’étais presque aussi blond en tout état de cause, et elle m’avait confié la rédaction de la version en français des menus de l’hôtel, cela faisait chic ? Le bien-manger étant une spécialité des « Frogs », cela devait faire « classe ». J’en étais infiniment fier et, très consciencieux, prenais parfois soin de demander à ma mère, discrètement, des détails d’orthographe et de dénomination malgré une culture très avancée déjà sur le sujet.

L’après-midi elle allait souvent faire des excursions en voiture avec des amis, garçons la plupart du temps, dans ces délicieuses voitures anglaises décapotables de l’époque, vraiment faites pour le plein air (savait-elle conduire) genre Austin ou Morris ; elle m’emmenait avec elle et m’exhibait fièrement. Je lui servais de Sigisbée ? Le Roi n’était pas mon cousin en tout état de cause, c’était le bonheur… Je n’ai jamais revu les lieux, n’en ai parlé, ni ne m’en étais rappelé en fait.

J’entends bien à présent et j’ai compris : la greffe avait pris et je suis bel et bien un Artefact, élevé à l’aide de livres d’enfance et de publications anglaises au pair avec les livres français des bibliothèques familiales, qui étaient abondantes et diverses (on gardait indéfiniment tous les livres), comprenaient pour mon bonheur énormément de livres continentaux « pour la jeunesse » des générations antérieures, dont qui avait été broché le « Journal des Voyages » en continu de plusieurs années, rempli de romans imagés des plus extraordinaires dont j’ai encore un souvenir précis (et instructifs ! devait-on considérer alors : il serait amusant de fouiller dans les archives, je suis persuadé qu’il y aurait des surprises heureuses, Jules Verne n’avait pas composé dans le vide) et des masses de « Jules Verne » donc et d’auteurs oubliés ou en voie de l’être, de Paul d’Ivoi ( ?) à Maurice Leblanc et d’Arsène Lupin au Rouletabille de Gaston Leroux. La première fois que j’allai au théâtre fut, au Châtelet, en matinée le dimanche, juste avant ou pendant la guerre, « Le Tour du Monde en quatre-vingts jours ».

Ai-je pour autant acquis le droit de me livrer à l’interminable et trop rebattu parallèle de ces deux univers ? Je vais le prendre ?

Rappelez-vous l’exemple de ces intellectuels anglais voire américains, l’anglais est langage décidément, et décidément lui seul, intelligents et francophiles de surcroît (les deux, là-bas se superposent) qui viennent de temps à autre par de savants ouvrages pleins d’effusion, de bonne volonté, d’intelligence pratique, ramener l’ordre dans la complication, l’embrouillamini et la clabauderie outre-Manche. La liste en serait trop longue, mais le phénomène est périodique, comme les grandes marées Elles ressemblent le plus souvent à une évaluation du butin de la part de ces vieux corsaires. Si les Français se veulent conquérants, les Anglais eux sont envahisseurs. Ils sont descendants lointains des Vikings, ne s’emparent du terrain que s’ils en voient l’opportunité et exploitent sur place plutôt qu’ils ne gouvernent. Les Américains, moins concernés, restent plus contemplatifs. Amusés surtout.

De quels Anglais est-il ici question ? Des francophiles anglais, francophones en général, seuls amis de la France, haïs du reste par l ’Angleterre profonde, mais les seuls Britishs vraiment de quelque intérêt, qui incluent d’ailleurs parmi eux nos adversaires les plus redoutables, car les seuls à même d’être efficaces. Les autres sont ouvertement xénophobes ou plutôt ne s’en préoccupent nullement, tranquillement méprisants et méfiants.

Ce n’est pas sans raison que la déesse du même nom n’aura pas réussi à établir son culte ; si pour un anglais, une vision anglaise au sens large, l’intelligence est une intonation, une démarche délibérée, elle est et reste facultative et marchera très bien, elle est constamment en office, en éveil, pour un Français et intervient toujours, exerce sans trêve son ministère dans le cadre de son exercice ou regardera ce qui se passe par-dessus son épaule, la critique en constant éveil sans que nul ne lui demande rien souvent : même mes sens savent me juger et me jauger si cela leur convient.

Les Américains, c’est bien naturel, ont un peu le même comportement, mais vu de plus loin, ils sont moins critiques, ne font pas mine de bouder leurs plaisirs d’expatriés et ils restent plus détendus ; ils nous aiment tels quels ou ne se mêlent de rien.

Quid des autres langages affrontés par ma « culture générale » ?

J’ai appris l’Espagnol et le lis. Il s’en va à tire-d’aile depuis que je ne le pratique plus d’ailleurs, mais enfin il revient vite à l’usage et je puis lire un journal. Don Quichotte m’est tout à fait estimable si ses amours m’ennuient quelque peu, à García Lorca qui est certes un être très attachant je n’adhère pas si je ne lui jette certes pas la pierre, mais enfin il n’est pas mon fort et Gil Blas n’a d’Espagnol hélas que son nom. Lesage, s’il a « inventé », importé plutôt le « roman picaresque », le seul qui vaille si l’on réfléchit bien, n’en relève pas autrement. L’idée ne m’est jamais venue d’ailleurs d’aller fouiner dans les textes. J’ai dû l’utiliser quotidiennement pendant des années, peu « culturelles » par ailleurs, sauf une passion archéologique au sujet des peuplements antérieurs à l’Inca (un sauvage conquérant toutes proportions gardées, une sorte de Romain très temporaire et superficiel en Équateur, à la limite de son empire) : mais plutôt de ses passionnants prédécesseurs bien plus attachants que lui : il n’était maître du sol que depuis un siècle à peine quand l’Espagnol survint : jamais à regarder sur place l’on ne pourra se persuader que l’homme s’est introduit là-bas via le détroit de Behring ! Mais peu d’écrivains se revendiquent encore de Quito, quelques peintres seulement. Michaux y séjourna ; mais a-t-il été concerné in fine ? Il ne me l’a pas semblé, à lire mon souvenir.

Que son nom, de ce Lesage qui piocha inlassablement dans Lope de Vega et tout le « picaresque » du siècle d’or, amusant comme tout.

Le pince-sans-rire espagnol, parfaitement différent, vaut l’anglais. J’aime les grandes figures de la littérature espagnole (elle procède beaucoup de grande figure en grande figure) et tels, tous, ils demeurent. Depuis la guerre et le franquisme, l’Amérique du Sud s’est bruyamment installée dans l’Hispanité : comme ils sont bavards ! Je dois dire que la pratique qui est la mienne me rend à cet égard quelque peu cynique et réticent. La musique comme certainement la peinture, quant à elles figurent à leur place, fièrement, et y restent : intangible Espagne. In fine il me semble que je l’aime profondément, mais pas trop bien, je ne sais pas bien vraiment m’y prendre comme la plupart des Français qui, cependant, étant leur indispensable trait d’union européen entendent en exercer une sorte de tutorat.

À la mort, au retrait du moins de Franco, l’intelligentsia française (Marguerite Duras, Jean Cau, Monique Lange, etc.) conçut et entretint une puissante vague d’hispanisme et tout un chacun de se précipiter vers ce là-bas retrouvé et enfin accessible à ces âmes hautaines ?

Elle finissait par pardonner Franco à l’Espagne ! Il y avait curieusement là-dedans un amour retrouvé de la tauromachie qui depuis…

À l’usage, je comprends l’italien, mon esprit brouillon et mon peu de sens linguistique me laissent parfois mêler mes vocabulaires et ma grammaire : de plus j’hispanise en Italie, mon Italien se mêle au trop peu d’Espagne qui me reste en partage, depuis trop longtemps éloignée, où la vie, magiquement, s’intensifiait et se réchauffait, ne me laisse que Pedro Almodovar pour m’en consoler.

Les écrivains italiens sont de grands charmeurs, Moravia bien sûr, « Les Indifférents » fut un de mes repères dès lors qu’il fut question pour moi de se regarder, de se reconnaître et s’orienter, Agostino pour m’apprendre ce que je venais de quitter et puis comment, en pouvoir de conduire ma vie de la manière dont je serais capable, ne pas cheminer pas-à-pas derrière Malaparte, où qu’il se rende…

Des rudiments d’Allemand m’ont contraint de lire en Français « Les Falaises de Marbre », part aussi de mes livres-culte, comme Ernst Jünger lui-même parmi la forêt de ses œuvres (quand on les range, c’est fou ce qu’il y en a), au Panthéon certes davantage qu’au chevet.

Goethe bien sûr Goethe, mais n’était-il pas question pour lui, jeune étudiant à Strasbourg, d’écrire en Français, alors « langue universelle » ? J’ai certes préféré « Les Affinités électives » à « Werther » qui est bien là où il se trouve quant à Faust il me hante à jamais .

Les poètes sont profondément métaphysiques.

Je ne suis pas un lecteur compliqué, le problème du naufrage dans la traduction ne me préoccupe guère en principe et j’espère être accueillant et curieux : comment s’imbiber autrement de la fantastique littérature russe ; hantés que nous soyons tous à jamais par « Guerre et Paix », comme admis parmi « Les Frères Karamazov ». « Plus long est le fleuve, disait Tchekhov, mieux l’on s’y baigne ». J’aime profondément le monde de l’ailleurs, du dehors. J’y trouve mes livres favoris puisque définitivement ce n’est pas le mien, où l’espace m’est peut-être trop connu sans doute (Balzac, hélas que je voudrais tant aimer), mais quel rapport avec mes Anglais ? Il s’agit là , visiblement, d’autre chose.

Ainsi se déroula, au fil de toute une vie, mon initiation à la Bibliothèque, ma constitution de l’archétype que j’en ai pu m’élaborer.

Y compris gamin d’y aller fouiller discrètement à la recherche d’ouvrages licencieux dans toutes les bibliothèques de la famille qui m’étaient accessibles.

Je suis encore à la tête d’un contingent pas si différent peut-être d’ouvrages de presque partout venus, de toute provenance y compris de lointains pays inconnus, rassemblés sans guère d’ordonnancement. Oui, tout bien considéré, j’en détiens et constamment nourri un important contingent en sa plus grande part venu au hasard s’entasser jusqu’ici, mais ne me suis-je pas souvent confié à lui, ce dieu malicieux, pour m’engouffrer dans toutes les directions possibles et imaginables ?

Il s’agit là de tout un monde, de l’Univers en soi des contes et des légendes venus d’un peu partout, qui se sont rassemblés ici au hasard la chance en général, mais là entièrement ou presque de mon fait, comme par strates successives, par pure attraction, sans que je me sois fixé sur lui en vue d’un travail défini, ni quelque objectif que ce soit, par dilection, pressentant que ses ramifications vibraient en moi (et non point en moi seul, j’en suis persuadé) plus loin que je ne me le figurais : partout en fait et ceci avec un art puissant du camouflage. Pas mal d’enfance là-dedans encore, mais d’autre sorte, de l’enfance rétrospective plutôt et nostalgique sûrement, celle-là que les méchants baptisent du vilain mot d’infantilisme ?

Avant tout j’en ai été toujours très friand et me suis réfugié là en maintes circonstances : contes et légendes amassés sous mille auspices, venus d’à peu près partout, mais d’ailleurs par très grande préférence : je suis là encore réticent et sournoisement hostile à la « couleur locale » et à la saveur du crû, j’ai dû trop connaître Barbe bleue et Le Petit Poucet ; en ce qui concerne les romans j’en préfère les héros d’ailleurs, dans un milieu à eux. Je me méfie de mes compatriotes en général… Maigret par exemple, il ne m’attache pas et je ne lui vois rien de particulier, mais je fais avec : au fond chez trop de mes semblables, j’ai un peu peur de me rencontrer !

N’est-ce pas par là que tout se joue ou presque, un peu partout et chez tout le monde, dans ce royaume de l’imagination et du rêve au moins, mon préféré il faut bien le dire « N’importe où hors du monde » ?

Il se la raconte me dit l’argot.

Bien souvent, au gré des déplacements et des séjours un peu partout, en tant de centres et de milieux nouveaux, pérégrinations, foucades, influences diverses et variées ; ainsi ai-je vécu une courte période de science-fiction, si toutefois l’on considère comme tel Isaac Asimov dont je raffole toujours, qu’il suffit par contre d’un seul film sur le sujet pour le désenchanter et la lecture de Tolkien pour tout en laisser de côté et filer ailleurs. Ils se regroupaient, se retrouvaient les uns auprès des autres, les détenteurs du rêve et de la divagation : ne s’agit-il pas de l’un des Maelstroms favoris de l’imaginaire humain ?

Ces contes, ces légendes, ces fruits de l’imagination, qui peuvent prendre figure d’un culte, d’une religion, de toute structure possible et imaginable ont connu et subi un processus, une histoire plus complexes encore que nos autres activités mentales.

Il furent interminablement oraux avant tout. Comme tels ils étaient de nature à subir plusieurs épreuves : l’exactitude de leur retransmission, sa qualité comme sa précision ou l’enjolivement, quasi inévitable tant sont consciencieux les auteurs quand ils intervinrent, voire, du fait de l’écoulement du temps, les inévitables modifications ou variations liées à l’évolution ou à la fantaisie de la succession de ses transmetteurs, les fameux « anciens ».

Senghor ne disait-il pas que chaque vieillard qui mourait dans un village africain, c’était une bibliothèque qui brûlait ?

Puis vint l’écriture : l’héritage fut « recueilli » et transcrit par des « scribes » ou relaté par différents écrivains, soucieux ou non d’exactitude historique, mais surtout folklorique ou patriotique, voire d’eux-mêmes ? Sans compter une succession de ceux qui se mettaient à un moment ou à un autre en quête de ce qui les intéressait, ou leur semblait valable, alors ils enjolivaient souvent ou ajoutaient purement et simplement en vue de leur intérêt particulier, selon leur inspiration. Reste le reliquat du transcrit verbal, dont le déclin est inévitable et de longue date acquis chez nous.

Ce qui parvient entre nos mains est ainsi le résultat d’un processus particulièrement complexe, littéralement alchimique, aussi fascinant qu’il est indéchiffrable. Est-ce la raison pour laquelle je suis aussi sensible à l’ambiance que je sens autour de ces récits et de ces légendes, au halo des époques plus improbables que vraiment réelles qu’ils retracent.

Malgré tout, si je les apprécie grandement, je garde (enfin je ne l’ai pas toujours fait, naïf et enthousiaste jadis) un regard civilisé et j’ai toujours un peu aimé l’angle choisi par Voltaire qui ne dédaignait pas de les apprivoiser et s’en servir.

Mes versions des « Mille et une Nuits », le porte-drapeau du genre sont diverses et variées pour des raisons de bibliothèque ; mes ouvrages se sont tellement dispersés que leurs volumes se sont dépareillés (ou étaient-ils déjà ainsi) quand j’y ai eu accès ?

Bref je n’ai ni toute la version XVIIIe de Galland ni Mardrus (XXe) complets, mais je détiens les peu connus Mille et un Jours de Pétis de la Croix, bien des Orientaux et Indiens (tous grands amateurs et fervents conservateurs de leurs patrimoines « légendaires »), voire quelques Chinois. J’ai tenté de réparer mes lacunes au moyen d’éditions « scientifiques » récentes que je n’ouvre guère, mais elles servent de cautions pour les autres.

Je dois confesser mon goût pour Antoine Galland dont je respire la ferveur, la sensibilité vis-à-vis du féérique et du légendaire, la langue pure et, sur la même longueur d’onde son double, pour être à la mode ou l’infléchir ou tout simplement par jalousie, François Pétis de la Croix.

Mardrus deux siècles plus tard semble à mes yeux un peu copieux, plus roué et prestidigitateur, traduisant pour un public en pleine mode symboliste et préoccupé d’en ajouter un zeste et pas dans la sensibilité émue et la ferveur d’un Galland heureux de faire part de ses découvertes et de son admiration, découvrant un monde à ses contemporains . Il est intéressant de situer l’accueil qui lui fut fait, en ce début du XVIIIe donc : un grand succès au fil de sa parution.

La répercussion en fut importante jusque dans la gent littéraire: soudain on vit se multiplier les romans, se colorer leurs propres personnages, se libérer leurs sujets, en cultiver et se diversifier les héros, élargissant ce genre de récits et d’aventures individuelles au travers de mille péripéties et avatars, avec une large palette de bizarre et nomadisme comme l’avait d’ailleurs initié Don Quichotte : picaresque n’est-il pas un adjectif espagnol ? Gil Blas chez Lesage par exemple déambule bien à travers les Espagnes où lui et ses semblables plus authentiques en ont trouvé sur place un bon peu, ou l’œuvre fourmillante de Lopes de Vega), cela en fut facilité de ce que l’Espagne était historiquement bigarrée d’Orient ?

Apprécié, cela n’alla pas cependant jusqu’à la société de l’époque comme au temps du Romantisme : les élégantes du XVIIIe siècle ne prêtèrent pas d’attention ou guère aux Odalisques ou à leur garde-robe ni les voluptés orientales n’émoustillèrent-elles les libidineux si toutefois quelques peintres se mirent à les évoquer.

En faisant appel surtout à l’évocation du folklore et son exploitation aussi, une partie de la querelle de l’ancien et d’un moderne épris de nouveaux apports avait pu trouver là un champ d’action de plus.

Affriolé moi-même, je me suis embarqué pour mon compte et j’ai multiplié dans cette direction mes lectures et mes coups de sonde, hanté par cette élaboration universelle et constante dans toute communauté humaine, avec une richesse volontiers inverse par rapport à leur niveau ou leur volonté de « civilisation » ou de « progrès » qui, elles au contraire, les en détourneraient plutôt.

Allant plus loin et plongeant délibérément dans la conjecture et les arrière-plans de la conscience et qui se retrouvent quasi à l’identique dans toutes les civilisations ou les cultures, rien ne m’ôtera de l’idée l’importance mémorielle dans l’imaginaire atavique des diverses races, dans tous les peuples : les dragons, monstres divers, volant ou non, gigantesques en général, découlent à mon sens d’un souvenir atavique des animaux préhistoriques datant des débuts du quaternaire, voire du tertiaire avec, dans un arrière-plan de la mémoire, les hantises, les cultures et les mythes finalement développés par notre ancêtre biologique et qui n’ont pas pu ou voulu être éliminés par notre psychisme au travers des siècles.

De même le ou les paradis terrestres évoquent-ils le souvenir des lieux où l’homme proprement dit a pris son essor. Il existe partout : je n’imagine pas pouvoir m’être trompé, ne concevant pas un Esquimau rêvant d’un Palais de Glace paradisiaque. Certes les chauds lapins les peuplent-ils de Houris, mais ils ont dès lors la sagesse de les faire figurer dans le Paradis tout court, celui d’ensuite, car en l’original il est surtout question de ses fruits, que je sache ? Hespérides ou pas Hespérides.

Dès lors que l’on raisonne de la sorte se présente l’exemple incontournable des « Contes des Mille et une Nuits », de loin le plus illustre, dont le pédigrée est le mieux connu, le parcours certainement des plus anciens, et le mieux balisé de ceux qui peuvent d’abord venir à l’esprit, conçu à partir d’un noyau d’Inde et de Perse.

Sa géographie d’abord : le cœur de ce Moyen-Orient où tout le monde ou presque de ce qui nous en est connu et nous a façonnés a surgi un jour ou l’autre pour s’affronter et conquérir. Si l’on s’appuie sur les traces écrites, et il faut bien en venir là si l’on veut en ce terrain mouvant se fier à quelque chose, deux des documents les plus anciens trouvés vont à l’appui de leur origine reconnue comme persane. Le prototype si j’ose dire. Il était en terrain fertile ! La région devint Arabe, leur propre torrent de folklore populaire ou non fusionna, les mœurs et l’inspiration arabe continuant de les nourrir et de leur donner forme et cadres, jusqu’à ce que l’ensemble en fut enrobé dans l’imagination de Shéhérazade et le répertoire des conteurs, alors, ou ensuite, récupéré par l’écrit ?

In fine le monde arabe tout entier put s’y reconnaître, de Bagdad au Maroc.

Aucun auteur signalé qui fut intervenu, mais tout ou partie en fut copié et recopié par des scribes. La partie « active » de leur élaboration peut être évaluée du Xème au XVIème siècles… Quand intervint la mutation musulmane qui fut absolue entre parenthèses, le sait-on au juste ? De toutes les religions antérieures ne subsistent que des lambeaux ou des invocations magiques confiées à des sorciers douteux… ou des êtres maléfiques ? Quant aux chrétiens, ils font surtout figure de faux témoins ?

Sans doute conviendrait-il d’analyser de près l’apport indo-européen et ses modalités, s’il ne nous faut pas oublier que Vishnou (ou Visnu), qui se métamorphose en chaque occasion où il s’incarne est tout simplement le Dieu en charge de la Conservation du monde ?

Pour toute cette richesse imaginaire déployée au cours des siècles, de l’ampleur des « Mille et une Nuits » ou autres, de maintes sagas ou d’épopées fondatrices de peuples divers, paysannes ou urbaines, plus ou moins évaluées par les savants, il y eut un destin : leurs avatars en tant que « patrimoine » culturel et historique de leurs pays d’origine, comme les témoins finalement de leur propre existence.

Stendhal ne rêvait-il pas d’oublier deux choses : « Don Quichotte » et les fééries des « Mille et une Nuits » pour les relire chaque année en vue d’une volupté nouvelle ?

Ils sont rassemblés aujourd’hui avec méthode, avec respect, surveillés par l’Histoire, pratiqués et disséqués par la science moderne dans des publications de mieux en mieux ajustées à ses nécessités et ses exigences, à celles de la modernité aussi hélas, soumis à la critique et aux examens appropriés nous dit-on, mais dorénavant interdits d’évolution et de vie. Il est intéressant de noter d’ailleurs que, dès lors qu’un « corpus » de légendes survient pour une raison ou une autre dans une civilisation à une époque « historique », il demeure autonome et ne se mélange plus depuis longtemps: les Sagas scandinaves ni les mythologies germaniques ne se sont mixées dans la marmite européenne sans mutations transcendantes, mais heureusement sauvegardées telles quelles.

Dans le portique d’accès à cette « rêverie invoquée » que je poursuis parce qu’elle me hante figure en bonne place « L’Histoire de Genji » qui m’envoûte par elle-même, mais aussi par sa « concordance de temps » avec l’autre extrémité du monde, cette épopée japonaise du XIe siècle…, qui certes n’est pas un conte, mais le récit du destin d’un prince quasi son contemporain, raconté par un auteur bien précis, une dame de la même Cour impériale, un texte extrêmement complexe et multiforme, mais établi dès son origine, d’un charme profond, quasi hypnotique et décrivant une société et des psychologies étrangement symétriques avec les nôtres à la même époque, jusqu’à l’émotivité des personnages et leur exubérance psychique. Je ne puis certes l’utiliser, voire le lire et tenter de l’animer ou le situer dans une « recomposition » historico-onirique comme celle de « mon » Moyen Âge. Mais son emprise et la poésie qui en émane est puissante et universelle, son romantisme profond et une étrange concordance des temps semble régner dans l’univers entier lors de ce « Moyen Âge » mondial avec ces héros-chevaliers aux exploits et aux amours spectaculaires, à l’émotivité à fleur de peau (torrents de larmes, sensibilités exacerbées) car enfin le Japon démarquait d’ores et déjà de près la Chine ! De quoi certes susciter un rêve encore, un de plus.

Les contes et leur univers ont de multiples sources : ils sont ceux-là qui ont été recueillis parmi les hommes, sociétés, religions, races, époques historiques (ou pas) et pieusement consignés, peut-être parfois enjolivés dans le processus ? Mis en forme sans doute. Peu importerait, à première vue qui les glane : ils sont des contes : du jadis, de l’imaginaire, de l’histoire en marge d’un peuple, d’une civilisation qui vibrent ainsi encore .

Pour nous Européens occidentaux, il fut surtout longtemps question de l’Orient, de notre propre passé, de tous ces guerriers, ces preux et ces châtelaines qui le garnirent et une fois encore, viennent de me soumettre à leur magie. À mon humble place, j’ai tenté vers eux une expédition qui se voulait une croisade !

Le voici qui se profile, s’est avancé vers moi : à mon tour, je m’efforce de le charmer, de l’apprivoiser. Ainsi me suis-je placé sous les auspices de Genji, car il ne m’était pas possible d’aller si loin tout seul et j’ai été trop frappé pour ne pas « y croire » que par une connotation magique, il fut conçu à peu près au même instant que la Chanson de Roland ou « Le Morte d’Arthur », aux confins du monde dont nul ne savait rien alors ou à peu près ?

Revenons à nos moutons : Les « Mille et une Nuits » s’en vinrent en France au début du XVIIIe siècle, introduits donc par Antoine Galland, secrétaire-interprète de père en fils au sein d’une famille en quelque sorte héréditairement chargée des affaires et de la politique orientale du Roi de France à l’égard de La Sublime Porte et de la connaissance un peu plus précise de cet univers alors si flou.

J’en ai franchi le miroir avec délices vers l’époque de la fin de mes études classiques, où sans doute voulais-je m’envoler. Ainsi fis-je quelque temps jusqu’au jour où me vint l’idée bizarre d’y situer quelques figurations de l’amour qu’il me semblait pouvoir entrevoir et qui n’avaient définitivement plus leur place dans l’antiquité classique.

J’ai parlé de miroir avec les « Nuits » de Galland, je ne sais toujours pas et ne saurai jamais quand je me suis voué aux interprétations de Mardrus ou si je ne me perdais pas dans les mille et une facettes d’un miroir aux alouettes que je n’ai jamais utilisé, faute de vols d’alouettes dans des cieux qui se faisaient déserts.

Mais voilà, assez de mes contes et de mes imaginaires, tout est sagement en place dans ma bibliothèque où figure par ailleurs, moralement du moins, l’arsenal de l’ « honnête homme » classique. Il est temps de faire la place des hommes.

Si le féérique, l’Imaginaire, le fabuleux doivent être considérés comme fond et la base de la créativité, comme sources aussi de la faculté même de l’inspiration et du raisonnement au sens brut du terme, c’est-à-dire tels qu’ils surgissent en nous, de l’Idée aussi qu’ils nous apportent -s’il ne sont pas les seuls ils figurent parmi les tous premiers- il faut dès lors, le plus tôt sera le mieux, savoir reconnaître ici entre le naturel et l’artificiel, ce qui entre en prise directe du monde extérieur d’une part et ce qui ressort du crû humain de l’autre.

Oui, mais le vrai « naturel » ce n’est pas la nature (surtout ô combien pour l’homme moderne) c’est l’environnement !

L’Environnement ? Mieux encore, la culture qui est la mienne aujourd’hui est essentiellement en provenance de l’ « Artificiel » et je ne suis certainement pas le seul dans ce cas. Est-ce la culture, ma civilisation, mon âge, l’ environnement ou ma nature, quelle importance ?

Dans la pratique ce sera donc en fait ma bibliothèque au sens large pour une ô combien notable partie qui me proposera la connaissance de la Nature, de l’Histoire de l’imagination, de la vérité et de la folie, du conte en provenance du folklore comme de toute affabulation. N’est-elle pas mon reflet en même temps que ma nourrice ?

Parvenu à cette conclusion, peut-être suis-je le dernier dans ce cas et l’appel que je lance celui de l’arrière-garde ? La culture classique au cortège de laquelle après bien des péripéties, des vagabondages et des escapades vers la paresse aussi, j’ai fini par me joindre paraît en effet bien battue en brèche de nos jours et je ne suis absolument pas sûr de détenir quelque clef que ce soit de l’avenir à cet égard ; mais enfin nul ne peut encore avec quelque dialectique que ce soit se renier du creuset dont il est issu.

Un esprit qui s’élève aujourd’hui, une conscience qui s’ouvre sur le monde ne prennent-ils pas dorénavant forme et figure à l’intérieur, au contact d’une bande dessinée, ou mieux aujourd’hui de quelque série sur un support électronique ? Après tout n’avais-je pas « Les Pieds Nickelés » ou le personnage américain de « Bicot » (j’ai oublié son patronyme) dont je voyais évoluer la sœur Suzy ou les parents dans leur maison, dont je ne comprenais pas bien vers sept ans les mœurs, qui m’intriguaient, et dont les habitudes grégaires (il avait sa bande de copains) me surprenaient passablement dans leur comportement : ils mettaient en effet en scène des gosses de là-bas (vivais-je là ma naissance à l’exotisme ?).

Je ne pratiquais pas « Le Journal de Mickey » qui, lui, paraît toujours et que je voyais acheté pieusement, régulièrement le jour de sa parution par des intellectuels de mes relations ? Je n’ai pour ma part jamais assimilé la culture Walt Disney prégnante sinon Pluto.

Mais c’était là encore bibliothèque. Même si, protéiforme, elle change étrangement d’aspect.

Une part notable du rassemblement qu’elle présente est en tout état de cause dû au hasard, qui ne prend lui-même pas toujours soin de si bien faire les choses.

De telles considérations demeurent descriptives, elles s’imprègnent de toutes les modalités de l’existence qui me viennent à l’esprit, mais il n’en demeure pas moins qu’il me faut découvrir ce qu’il en est de moi si je veux tenter de réaliser la moindre synthèse.

À tout seigneur, tout honneur en ce qui « nous » concerne, il faut considérer et il m’est naturel de le faire à l’égard de la sorte d’animal que je suis : Homère et l’Iliade et l’Odyssée.

Il y a certes dans la « culture » classique méditerranéenne, grecque, il nous faut bien le reconnaître, la pierre angulaire nécessaire comme le cadre à l’intérieur duquel il nous incombe de nous définir, qui se sont jadis tissés en nous : une mythologie, une religion ou plusieurs, des légendes, etc. Mais enfin cet ensemble, s’il constitue un monde que l’on peut concevoir -nous encore en tout cas- comme cohérent, car on ne voit , de si loin, de nous-mêmes, d’autre source sinon de parfaites ruines antiques en parallèle qui suffisent pour nous confirmer dans notre identité, qui nous permettent de raccrocher l’ ensemble à cette unique source.

Nous ne saurions imaginer, sinon en tant que science-fiction, d’autre « culture », survenant ultérieurement, susceptible de bouleverser notre mode de perception du monde extérieur. Qui nous contraint à changer en quelque sorte d’Être. Le cas se produira -peut-être, sans doute ?…Où situer le pessimisme ?

Bien entendu, il est question de tant d’autres « cultures » qui furent ou qui se superposent à la nôtre, mais il est hors de question qu’elles soient en mesure de récuser les structures, même qui nous permirent de mettre en œuvre la nôtre comme aussi de pouvoir nous imprégner des autres !

Mais dès lors nous « en avions pris » pour trois mille ans, dès Homère, et la « civilisation antique », la nôtre se déroulera devant nos yeux et à notre intention, ingrats héritiers, à l’état à peu près pur, sans fausse note, nous fournissant le « la » pour définir autrui. Notre plus claire obligation alors sera de détecter avec acuité, d’applaudir les perturbations, les révolutionnaires, les génies et aussi les maléfices et leurs auteurs. Devenir lucides ou le demeurer si cela entre dans nos possibilités !

Si je voulais faire mine de vouloir me désolidariser à l’égard de moi-même, il ne serait pas ou plus question de me faire passer pour « bibliophile ». Sous de pareils auspices, il serait alors normal, évident et justifié de me considérer comme indigne et il en est bien ainsi.

Je suis responsable en tant que titulaire de la civilisation dont je suis issu et il serait vain de faire mine du contraire même si je me dois de n’en être pas plus fier pour ça.

Il y eut les circonstances, il y eut les accidents, il y eut les négligences et les péripéties et, sur le fond d’une aspiration permanente, bien des mutations, des déceptions et surtout, plus heureusement, des découvertes foudroyantes, voire de l’adoration. Et elles venaient, à ma grande joie, de toute part, n’importe quand et n’importe comment. J’étais follement curieux si j’étais passablement blasé aussi, dès le départ.

J’ai vu des légendes, j’ai vu des miracles, de réels traits de génie et des fulgurations diverses, de partout, de n’importe quand et dans les domaines des plus variés, un nombre de fois surprenant.

La philosophie qui a été pour moi durant tant d’années une préoccupation et une aspiration à laquelle reviendrait pour la désigner le beau mot de quête, en a été une source dominante toujours discernable, perpétuellement bafouée.

Il fallut qu’un beau jour l’un de mes amis, plus lucide que moi au fond et plus désabusé peut-être, à qui je faisais part de ces angoisses vagues et passablement nébuleuses, me dise : « Qu’appelles-tu philosophie et qu’entends-tu par-là ? Ne t’es-tu pas rendu compte que la philosophie, ou ce que tu considères comme tel, c’est la succession de ce que les philosophes ont dit, l’un après l’autre, et rien au-delà ? ».

Encore que de ma modique expérience philosophique ai-je rapporté une angoisse. J’ai profondément admiré la recherche fondamentalement allemande de la raison depuis Leibnitz à Kant, avant Hegel puis Schelling et Marx dont nul n’ignore la fortune et je me suis passionné personnellement surtout pour l’important courant de la philosophie de l’Histoire proprement dite et spécialement Spengler dont « Le Déclin de l’Occident » fut un de mes livres de chevet et le serait peut-être encore. Mais dès lors que l’on soumet l’idée à l’analyse et que l’on définit sa morphologie, on lui confère automatiquement, dès lors que l’on analyse son histoire, un passé, un présent et dorénavant un avenir qui ne pourra plus dès lors ne pas se réaliser sinon sous la forme d’un destin et de perdre par-là même la liberté qui est, constitue son essence même et une redoutable tautologie par la même occasion.

Ainsi voudrais-je au fond, bien que je n’ignore pas qu’il n’y a rien là de possible, que s’évoquent voire même s’incarnent, fût-ce ce au rang de l’évocation, le nom de Tolkien par exemple en face de celui de Spengler ? Inventer et mettre sur le même plan pour la culture et l’histoire des hommes une destinée, une cosmogonie intellectuelle ou une fiction ? Pourquoi pas ?

Par quelle architecture l’histoire est-elle donc construite ?

En vue de quêtes aussi folles et pour mettre mon esprit en paix, de quelles armes puis-je me prévaloir ? Une bibliothèque, plus que jamais dès lors lacunaire par définition, et les rêves qui m’assaillent.

Les modes de recrutement, les fulgurations des sujets, la multiplicité et l’opacité des matières et aussi des chercheurs, le caractère infiniment plus poétique que scientifique tant du lecteur que du bibliothécaire et de ses livres, de leurs préoccupations et de leurs méthodes avant tout sautent aux yeux, pour qui ne se prétend pas un savant, ni même un sachant, terme que j’abhorre.

Alors, pourquoi ne pas s’adresser directement aux extrêmes que sont les œuvres de pure invention ? Les sources décelables sont plus rares que l’on pourrait le croire, diverses et capricieuses surtout. À la merci de dialectiques hostiles toujours.

Pourquoi, des « Mille et une Nuits » ai-je tant d’éditions, de provenances, si peu de lecture et un bilan de beaucoup plus de questions offertes que de réponses reçues. Elles sont célèbres et firent une apparition spectaculaire aux débuts même du XVIIIe siècle, sous forme de recueil, de florilège plutôt, rassemblé, composé et organisé par Antoine Galland, suivi de près par les Mille et un Jours de François Pétis de la Croix, scions l’un comme l’autre de deux dynasties d’orientalistes qui, tour à tour traducteurs, interprètes ou chargés de mission, tenaient en main la gestion de la politique étrangère du Roi de France avec l’Orient et la Sublime Porte. Les deux rencontrèrent un grand succès, mais qui fut sans lendemain pour les Mille et Un jours dont le style élégant ne cédait pourtant rien à son vis-à-vis, mais qui ne bénéficiait pas du mythe tout-puissant de Shéhérazade…

Vis-à-vis de tout monde ou circonstance nouvelle dont je venais à prendre connaissance, pourquoi me précipitais-je toujours vers ce qui avait en donnée la source bien plutôt que vers le résultat ? Qu’attendais-je de la légende ou de l’affabulation créatrice plutôt que de la simple offre de ce qui m’était présenté, qui au fond ne m’intéressait pas profondément ?

Des recueils de l’ampleur des « Mille et une Nuits » me passionnaient davantage que les conquêtes arabes ou les analyses des historiens et j’entasse leurs équivalents venus d’un peu partout avec la même avidité, si ce n’est la même ampleur.

Et pourquoi suis-je aussi sensible à l’ « ambiance » que je puis sentir autour de ces récits comme des légendes qui rôdent à leur entour bien plus sans doute qu’au contenu des merveilles qu’ils relatent, à l’égard desquelles, si je les apprécie grandement, je garde malgré tout (enfin cela n’a pas toujours été le cas, j’ai été beaucoup plus frais, naïf et enthousiaste !) un regard civilisé et j’ai aussi aimé Voltaire qui en a bien profité, mais peu rendu.

Mes « versions » des Mille et une Nuits sont diverses et variées pour des raisons de bibliothèque ; mes lectures se sont tellement dispersées que les volumes se sont dépareillés et j’espère toujours en retrouver quelque absent en un recoin ou un autre et ne sais pas trop qui est perdu, qui a disparu, qui n’a jamais été là.

Bref, je n’avais ni la version au complet du XVIIIe de Galland, si je dispose des « Mille et un Jours » de Pétis de la Croix, son discret rival.

Je n’ai pas non plus au complet Mardrus au tournant du XXe par le fait, si j’ai tenté de réparer mes lacunes avec des traductions « scientifiques » récentes, en grande diffusion dans diverses collections, mais que je n’ouvre plus guère. Je ne céderai pas ou plus je le jure à l’envie de superposer diverses analyses pour me voir en psychanalyste !

Je dois confier mon goût pour Galland qui sur un siècle amena l’Orient en France ; j’aime respirer sa ferveur et l’élégance de son style, dans la sensibilité lucide de son époque. Mardrus, médecin mondain frotté de toutes les avant-gardes semble plus roué et prestidigitateur, à l’écoute de l’effet à produire sur son public ; il m’est moins sensible qu’un Galland heureux de faire part de sa découverte qu’il admire.

N’est-il pas intéressant aussi de constater que si l’Orient de par ces contes fut bien accueilli et qu’ils connurent un succès durable, il libéra dans le même mouvement la gent littéraire pour élargir en tout sens ce genre de récits d’aventures individuelles, créer en fait le picaresque (en repassant quelque peu par l’Espagne !), au travers de mille… et une péripéties pittoresques et nomades, venant de loin retrouver les Don Quichotte, par l’intermédiaire par exemple d’un Le Sage constamment fasciné et inspiré par l’Espagne (Gil Blas par exemple ou Le Diable boiteux) où à ma connaissance il ne mit jamais les pieds.

Mais il n’alla pas comme Mardrus plus tard jusqu’à séduire la mode ni n’entama l’Imaginaire du moment : les élégantes du XVIIIe siècle ne prêtèrent pas d’attention ou guère aux Odalisques ou à leur garde-robe, non plus que les voluptés orientales n’émoustillèrent-elles les libidineux d’alors.

Ainsi s’est donc constituée ma Bibliothèque pourvue aussi d’une partie de l’imprescriptible pléiade constituée par les grands classiques habituels dont j’ai, avec le respect qui leur est dû, empli mes rayons pour les fréquenter à mon aise, jamais assez .

Je dispose virtuellement, heureux homme, des fruits de la « littérature » et j’ai tenté de décrire mes favoris un peu bizarres dans une énumération la plus charnelle et vivante qu’il me soit possible comme une sorte de Noé baroque, sans bien entendu ni omettre ni en parler au fil des siècles, accumulé dans tous les sens, du compte-rendu théologique, des livres sacrés aux « gauloiseries » et à la presse quotidienne…

Certes il s’en anéantit chaque jour autant qu’il s’en forme, davantage peut-être. Ne parlons pas de l’univers tentaculaire de l’informatisé, d’autres s’en chargeront avant &

&

& &

N’est-il pas amusant et grand temps peut-être de pousser plus loin la curiosité et d’examiner la manière dont tout cela s’avéra possible de par notre espèce ? L’homme tout au long du processus n’a-t-il pas révélé du reste l’étonnant et précieux malaise qu’il constitue pour lui, ainsi qu’il le représente et le ressent ?

Cinq sens le relient, le rattachent au monde extérieur : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, qui , lui, détient en sus l’essentiel et significatif privilège d’être le truchement, le véhicule de son action vers l’extérieur comme de la concrétiser éventuellement.

Ajoutons la voix, qui elle est aussi organe d’extériorisation, essentiellement privilégiée qui se verra canalisée vers le chant comme le sera au fil des temps l’impact de l’écriture, celui-ci rigoureusement culturel, ainsi que le deviendront progressivement les arts relevant de chacun des sens. La sculpture et la peinture de la vue, la musique de l’ouïe, les parfums et tant de divers artefacts de l’odorat, la cuisine et la gastronomie sont concernées par le goût, le toucher étant universel et polyvalent. Ils ne se refusent pas au mélange des uns avec les autres certes : inutile de raffiner un panorama qui n’a d’intérêt que sa rapidité et son éventuelle prestesse. Retenons du moins leur caractère résolument évolutif et profondément impressionnant lorsque l’on en considère la trajectoire comme l’accomplissement.

Maintenant, lorsque l’on observe une des plus fines et des plus insolites des « propriétés » de la « sensibilité » humaine : la perfectibilité des sens détenus par leurs possesseurs qui, par et au moyen de l’éducation, de la culture, de l’habitude aussi certes, qu’il nous a tant coûté d’essayer de cataloguer, de leur succession héréditaire, de l’intervention spectaculaire des génies successifs qui font par bonds progresser les choses aux plus modestes praticiens ès toute activité, sont parvenus à faire progresser, à bouleverser de fond en comble parfois l’acquis atteignable de l’hérédité ou de l’éducation. Voire mettre çà et là un terme définitif parfois à quelque superflu apparu ou ressenti au fil des temps, et ceci dans la non-conscience parfaite des individus concernés (ne parlait-on pas jadis du subconscient ?). Dans ce développement, le génie prend sa fonction la plus spectaculaire et la plus royale même s’il a la prétention coquette de se décrire lui-même en tant que longue patience.

Inutile de se cantonner plus avant dans des considérations de droit commun, n’est-il pas plus amusant de gloser un peu ?

La question est : de quelle manière gérons-nous cette manne que notre organisme comme notre organisation nous procurent tous les jours ou parfois s’efforcent de le faire, devant parfois vaincre quelque discrète paresse que l’on désigne du nom discret d’atavisme.

Nous assistons ce faisant à un spectacle étrange : notre organisme conscient, notre cerveau en l’occurrence, enregistre aussitôt qu’il en est saisi tout apport extérieur, inattendu, insolite ou pas, le soumettant en même temps au plus rigoureux des contrôles qu’il lui est possible : il lui faut saisir de quoi il s’agit, ce dont il retourne et ce qu’il lui importe, s’il y a lieu d’agir en fait de comportement, de réplique, de réaction.

Toute une éducation, implicite comme explicite, aura été nécessaire : la reconnaissance des formes et des couleurs, l’analyse, l’attitude à adopter pour le goût par exemple, la méfiance ou la retenue pour le toucher ou au contraire le parti à adopter pour en tenir compte, l’intégrer, etc.

Le résultat sera des plus étonnants, et exemplaire en ce qui concerne notre propos.

Voyons un texte comme écoutons un interlocuteur : la grammaire se précipite sur nous afin de nous permettre de le comprendre, de le situer, de le reconnaître.

Et alors immédiatement se révèlent des acteurs bizarres et totalement inattendus, mais indispensables afin par exemple de comprendre le langage, analyser les verbes, les mots, conjugaisons, ce qui relève de l’action, voire de la contemplation, de l’analyse, etc. ; encore et toujours.

Tout ceci relève de la plus consternante évidence si elle n’est nullement consciente et aboutit à des résultats des plus paradoxaux dans leur évidence même : le terme assigné à cette sorte de magma entre l’inné, l’influence de l’extérieur (les données et les acquis des sens) et le mystérieux compost de la vie intérieure (ou extérieure) avec des influx de ce langage plus ou moins invoqués que l’on nomme la conscience, bref ce flux qui n’a pas de cesse auquel s’intéressaient messieurs les psychologues du temps où ils exerçaient.

Tout ceci sans s’égarer dans des analyses et des recherches un peu futiles aujourd’hui : nous avons déjà fort à faire à analyser les acquis apportés ou exigés par la grammaire !

Les noms comme les verbes relèvent de l’arbitraire séculaire constitué par les langues dont ils ressortent et qui, peu ou prou, prennent en charge les êtres humains qui relèvent d’elles ; certes, mais n’est-il pas intéressant de se pencher sur les conjugaisons par exemple qui représentent et décrivent l’affrontement de l’être humain avec le temps :

Le présent parle de lui-même

L’imparfait prend le passé à charge en tant que tel

Le passé simple décrivant l’affrontement passé avec le monde

Le futur s’évoque de lui-même ou peut s’appeler imaginaire

Le conditionnel implique une complication ou une conséquence éventuelle du futur d’une analyse dogmatique sans opter. Le subjonctif émettant une sorte de souhait ou de narration optative

L’impératif parle de lui-même comme

L’infinitif, sorte de témoin, le titre du dossier, son essence.

Il n’est nullement question dans mon esprit d’une analyse dogmatique sans objet, mais plutôt d’une recherche normative de comportement, je m’explique :

Jadis (il est tant dans ce mot d’une magie qui envoûtait Antoine Blondin) mes amis et moi, dans nos vertiges littéraires de vieux adolescents, avions procédé le plus sérieusement du monde à de grands approfondissements dans le cadre de l’étude que nous entreprenions sur la manière dont nous entendions répandre et présenter à un public haletant les affres de nos consciences ô combien profondes et captivantes.

Le présent, intéressant dans sa franchise brutale et très Réalisme américain (hier Jack London, à l’époque Steinbeck, Caldwell, etc. Henry Miller même) c’était à la mode, mais à cause de cela par trop « Série noire » et ayant perdu de sa fraîcheur, mais avait certes un charme certain et profond et planait un peu sur nous, et puis il bannissait l’abominable adjectif que la mode avait (définitivement ?) proscrit. Soit, mais en tout état de cause nous avions beaucoup moins à raconter que nous ne l’aurions souhaité et il nous aurait rendus un peu ridicules et par trop Sartriens : l’ombre de « La Nausée » était alors pesante. Mais au moins pour mon compte, ces rudes gaillards américains m’ont-ils démontré que Zola était un farceur.

Roger Stéphane qui nous précédait de peu et par le truchement de qui en grande partie nous avions eu accès au seuil de l’univers fabuleux de la littérature avait pris un parti ( avec un peu de superficialité à notre avis – si nous n’étions pas à proprement parler littérateurs, nous étions déjà critiques) en se réservant le créneau du « Portrait de l’Aventurier ». C’était un thème à la mode que l’avant-guerre avait mis en place et qui n’avait pas alors vécu pleinement son destin. La guerre l’avait balayé…

T.E. Lawrence en avait été le chantre, dont le livre « Les Sept piliers de la Sagesse » avait paru in extenso en 1935 et André Malraux lui avait donné une résonance française (mais les Existentialistes orthodoxes le punissaient de son gaullisme). À l’instar de Stéphane qui, presque notre contemporain (10 ans d’écart) avait « fait » de la Résistance et quelque peu pris l’Hôtel de Ville en 1945 nous arborions l’Aventure, mais certes notre besace était vide.

L’ « aventurier » lui-même n’avait pu prendre sa vraie place, la guerre lui avait coupé les ailes.

Malraux était considéré avec méfiance par les Existentialistes, qui avaient certes peu résisté (Malraux en personne sur le tard d’ailleurs), mais résolument Marxistes et révolutionnaires, l’aventure ils se la jouaient « collective », peu enclins aux destins individuels, ceux mêmes dont il ne nous était pas question de nous priver, gauche ou pas gauche. Et puis il n’était pas encore ministre de la Culture non plus, institution dont la création fut décidée pour lui par le Général bien plus tard : en attendant ce temps-là il s’était consacré pour de bon à la Recherche artistique.

Comment donc descendre dans l’Arène ? Le futur comme le conditionnel n’avaient rien à attendre de nous, qui ne pratiquions guère la politique ni même l’avenir, si le rêve beaucoup trop.

L’imparfait – le nom n’était-il pas plus plaisant et adapté- avait lui tout pour nous plaire : son côté un peu sacré, enchâssé, confessionnel, mais non d’un récit décharné comme l’eût marqué le passé simple et nous n’étions ou imaginions n’être rien de moins que simples…

L’appel des moines paradoxaux aux activités mystérieuses dans « Falaises de Marbre » d’Ernst Jünger, livre culte d’alors chez certains jeunes snobs était puissant, qui avait paru en Allemagne en 1939 en forme de pierre dans le jardin fasciste, paraît-il. Oh, soigneusement énigmatique. Jünger était alors une voie commode pour clore discrètement l’ère vengeresse et brutale de l’épuration et maints bons esprits accomplissaient le pèlerinage d’aller lui rendre les politesses qu’il avait prodiguées aux intellectuels français à Paris dans son uniforme de capitaine.

Les propos allaient bon train : Jünger n’avait à aucun moment quitté l’Allemagne ni subi la moindre difficulté, aucune brimade pendant la cruelle période nazie. Cela aurait tenu au fait qu’il avait été décoré pendant la Guerre de 1914 de la plus haute décoration militaire allemande « Pour le Mérite » crée -en Français- par Frédéric II, la même qui avait été décernée à Goering et qu’il existait à ce propos une sorte de franc-maçonnerie intouchable et insensible aux affres de la politique… C’était avec ce genre de potins raffinés que les bons esprits se rapetassaient les uns aux autres à l’époque : Souvenir, souvenir…

Dès lors la réponse était claire : « nous étions alors » et le départ pouvait être donné à la page blanche que nous ne manquerions pas de remplir… Là se trouverait notre territoire, là s’accomplirait notre vocation s’il y avait lieu ?

D’aventurier parmi nous, il n’y avait pas ou qui s’étaient bien vite détournés de la littérature avec peut-être même un léger haussement d’épaules qui fut largement partagé.

Finalement je fus le seul (le chat qui s’en va tout seul de Kipling était mon totem, paraît-il) à vivre, sinon certes en aventurier du moins en divers lieux et divers décors, pour de relativement longues périodes qui pouvaient faire figure d’existences ; après tout il n’y a plus à avoir d’explorateurs en ce monde. Les lieux, les positions parfois, je n’ose parler de professions ; ainsi me suis-je accommodé et je me trouve aujourd’hui en mesure de délivrer ces propos.

Mais, en ce qui concerne notre sujet, cette fameuse bibliothèque dont on a tant parlé, le résultat est des plus surprenants.

Voyons le moindre texte : la grammaire se précipite sur nous en vue de nous permettre de le comprendre, de le situer , de le reconnaître. Et immédiatement se révèlent des interlocuteurs bizarres et totalement inattendus : afin par exemple de comprendre le langage, ne nous faut-il pas analyser les verbes, les mots, conjuguer les uns et assimiler les autres en ce qui relève de l’action, de la contemplation, de l’analyse, etc.

Il ne me déplaît pas que notre bonne vieille rhétorique ait découvert, pour célébrer la clôture d’un discours, le joli terme de péroraison.

FIN