Du confinement et du confiné. Plaisirs et philosophie

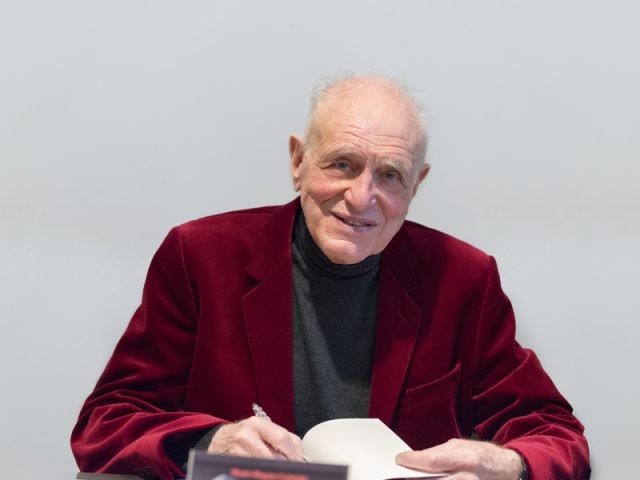

Par Henri-Hugues Lejeune

Le hasard, la contingence et leurs nécessités ont contraint de nos jours ses victimes infortunées à chercher diverses occupations afin de meubler leur solitude et leurs loisirs quelque peu forcés.

Il est vrai que les sages, les ingénieux… et les laborieux ont pu saisir l’occasion pour, enfin, ranger voire classer peut-être leurs archives et leur désordre. Manque jusque-là de loisir et quelque paresse dans mon cas, ce que je ne pourrais soupçonner chez mes lecteurs !

Avec un peu de chance, cette corvée peut devenir un plaisir : ils peuvent y retrouver des papiers, des documents ou la trace d’évènements oubliés ou cherchés en vain, quelque tâche toujours ajournée, retardée puis perdue de vue. Nous avons tous pu constater que parmi les dérivatifs à la mode, nombre de nos contemporains se sont précipités dans les joies du jardinage citadin, que ce soit pour leur balcon ou leur terrasse où justement, un peu sadique peut-être, je les attends.

Car bien sûr, comme il m’arrive trop souvent, je me targue d’être là sur mon terrain : il faut m’en expliquer.

En mon jeune temps les circonstances familiales et la conjonction, aujourd’hui bien lointaine, des avatars de la guerre, les affres de l’occupation et du rationnement avaient raffermi les liens ville- campagne.

Les familles étaient encore en formations plus larges, plus proches les unes des autres; tout le monde ou presque avait des parents à la campagne et les ruraux n’étaient pour personne des figures si inconnues ou lointaines, s’il y avait parfois friction entre Parisiens, « têtes de chiens » et « ploucs ». Les épreuves, le rationnement alimentaire, le Marché Noir » aussi, resserraient des liens qui, pour les citadins affamés surtout, étaient de plus en plus précieux en ces temps d’immense pénurie.

On envoyait les enfants là-bas, faute de mieux, pendant les vacances.

C’était mon cas: une sœur de mon père vivait près de Paris, où de gros fermiers que l’on nommait des cultivateurs exerçaient dans de vastes plaines parmi les plus fertiles de France, à la tête de véritables entreprises encore polyvalentes pourvues de grandes basse-cours de centaines de volailles dévolues aux bons soins de la maîtresse de maison, aux vastes potagers nourriciers comportant des allées bordées d’arbres fruitiers, avec un appendice de jardin floral plus ou moins important selon le raffinement très variable des occupants des lieux. La vie pouvait se dérouler en autarcie et de fait elle le faisait en ces temps difficiles où le seul lien avec le monde était la TSF ou le téléphone. Quant au dépaysement, il se limitait aux vastes et profondes forêts d’Ile de France.

En contraste quasi-absolu, mon grand-père nous avait jadis enracinés dans le Poitou, dans ce qui serait la Zone Libre proche du Limousin, pays ingrat au sol argileux et quasi-improductif, de champs limités et de haies, de boqueteaux et de pâturages, de bovins « Limousins » et de grands troupeaux de moutons souvent de la race « charmoise » , fierté du pays qu’un pionnier venait de tenter de convertir au « Plein air », du moins dans la belle saison. La campagne restait émaillée de bergers et de bergères, enfants ou épouses des paysans qui les surveillaient au « pâturage », leur unique nourriture à part la paille des récoltes pour compléter l’herbe qu’ils broutaient. Il n’en était évidemment pas de même près de Paris où il convenait de faire attention au bétail qui éventuellement passait la nuit l’été au pâturage : maintes fois j’ai vu des cas de voleurs venus dans la nuit abattre et débiter sur place une vache.

La pauvreté était générale dans la Vienne mais l’autarcie identique dans un tout autre genre. Si au Nord le moyen de transport et de labour était le cheval, souvent remplacé là-bas par l’âne ou le mulet, avec bien sûr partout la bicyclette en complément pour les jeunes générations au moins. Dans ces pays pauvres le courant électrique pénétrait peu à peu mais la guerre et l’occupation avaient enrayé le mouvement ; d’eau courante bien sûr il n’était pas question en Poitou sinon pour la demeure de quelques hobereaux et notables, à titre individuel, par le truchement d’une Eolienne. Chaque « domaine » (l’appellation des exploitations rurales) avait son puits.

Ainsi s’est délimité pour moi le décor de toute ma grande enfance puis de mon adolescence : je m’y suis déplacé, de l’un à l’autre en fonction des opportunités et des possibilités. A l’époque d’ailleurs nul ne s’inquiétait de faire voyager seuls de tous jeunes enfants : pour un long trajet on se contentait de le confier à l’amabilité de quelque voyageur de bonne mine.

Bavard, et sans doute assez vantard dans mon genre sans trop en avoir conscience, je me sentais fort de ma double expérience, l’agriculture en face de la paysannerie.

Sur tout ceci planait l’ombre de la chasse, le vrai, le seul divertissement profond à l’époque ; les fusils étaient évidemment interdits et avaient été enterrés dans les jardins et il s’agissait de braconnage, pièges ou collets ou chasse au furet ; c’était une obsession et la seule distraction, en fait, avec la pêche quand c’était possible.

Bien sûr, quand je vivais à Paris, je ne faisais pas état de quoi que ce soit de cette double vie : les citadins étaient pleins de vraie morgue et j’en avais je crois ma petite part. Quant à aujourd’hui ne me fallait-il pas exhiber mes

titres avant de me montrer sentencieux ?

Et confiné, donc. Et confiné aussi dans ce passé, d’une façon ou d’une autre. J’ai donc le bonheur de pouvoir sévir sur ce qui pourrait faire penser à un patio; il ne s’expose pas trop à la vue, je n’ai pas trop le souci de paraître. Bref je suis heureux ces jours-ci de m’y ébattre et de « prendre l’air » .

C’est de plus un plaisir facile à atteindre de nos jours : tous les commerces possibles et imaginables ont des rayons bien garnis pour ce genre de choses : terre, engrais, semences, plantes en pots, accessoires et outils, en plus des tas d’idées que l’on vous invite à découvrir selon la phraséologie actuelle et les commerçants n’y ont pas manqué de faire preuve de quelque rapacité : il faut ce qu’il faut et la mode ne date pas d’hier : c’est tendance et les clients affluent. : ne faut-il pas ce qu’il faut ?

Grosso modo le cycle végétal intègre trois stades, qui comportent chacun son monde opératoire : les végétaux reproduisent de trois manières, à nous d’intervenir selon nos goûts.

Le marcottage qui consiste à enfouir une tige ou une branche d’un arbuste dans la terre de manière à lui permettre de s’y enraciner et de dupliquer la plante ; cela ne s’applique guère dans notre cas.

Le classique semis à partir de graines qui se dispersent à la volée, dans un sillon, s’enfouissent une par une etc. Cela dépend expressément de ce que l’on sème : le bienheureux cas du radis qui prend en charge l’ensemble de son existence devant nos yeux béats et grandit de jour en jour n’est pas si fréquent mais il existe quelques aromates bienvenus genre thym (qui peut aller jusqu’au petit arbuste) ou ciboulette et puis des tas d’exceptions et de pratiques différentes bien sûr.

Reste le bouturage, un peu savant ou croyant l’être, plus joueur, qui comporte une certaine idée de paternité et pour lequel j’avoue quelque faiblesse.

Mais il faut bien dire que la plante en pot, que ce soit légume ou fruit futur voire déjà en place recueille tous les suffrages de nos nouveaux croyants. Ils sont certes irremplaçables dans la plupart des cas, notamment quant aux plants de tomates ; elles sont carrément devenues hors de prix et introuvables, ces chères et délicieuses tomates.

Bonne chance !