Les Nuits Blanches du Facteur et Digressions sur l’ancienne scène Soviétique

Par Pascal Aubier

Le dernier film d’AndreÏ Mikhalkov-Kontchalovski

Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Timur Bondarenko, Viktor Kolobkov, Viktor Berezin, Tatyana Silich, Irina Silich, Yuriy Panfilov

évidemment cela paraît compliqué. Parler d’un film qui apparaît sur les écrans parisiens puis disparaît pour réapparaître soudain lors d’un Festival ou d’un autre. Mais mon désir d’en parler est d’autant plus fort que précisément on ne le montre presque pas. Et c’est un si beau film, ils le font exprès ? La réponse est oui. Une simple question d’argent. On achète pour presque rien des petits chefs-d’œuvre étrangers, on ne dépense rien en promotion et quand on a fait son beurre à peu de frais on les vire des salles où ils n’ont été montrés que parcimonieusement, quelques séances par semaine

aujourd’hui en France, patrie du cinéma, près de la moitié des écrans sont monopolisés par le cinéma américain. En quoi nous sommes mieux lotis qu’ailleurs*. Les films français dits populaires occupent l’essentiel de l’autre moitié, mais nous restons le seul pays à diffuser, même si marginalement, des œuvres originales venues de tous les horizons. Et ça, c’est tout de même formidable !

la sortie des Nuits Blanches du Facteur, j’ai lu dans le Monde un article un peu pince-nez signé Alexis Campion. Il y faisait tout d’abord état de sa rencontre avec Andreï Kontchalowski qui philosophait au bar du Bristol, un des hôtels les plus chers d’Europe où il a ses habitudes. Ce journaliste a-t-il payé son verre ?

L’histoire ne le dit pas. La remarque est simplement mesquine. Et d’enchaîner sur l’ancien dissident soviétique, descendant d’une grande famille d’intellectuels Moscovites et patati et patata. Ce Campion a ses fiches, mais il comprend bizarrement.

Kontchalovski n’a jamais été dissident. Il n’a jamais pris parti contre l’Union Soviétique, il voyageait parce qu’on le laissait voyager et travailler à l’étranger. Privilège de la Nomenklatura ? Peut-être. Mais à ce compte comment compte-t-on les privilégiés de tous poils ? Car il y a beaucoup de poils de ce côté-ci de l’ancien Rideau de Fer même si l’on ne nomme pas Nomenklatura les favoris du système. On ne dit pas une chose pour une autre. Un dissident ? D’où tient-il ses informations ce garçon ? Et si le metteur en scène Russe réfléchit sur le sens du mot liberté dans le capitalisme – en l’occurrence Hollywoodien – et sous le communisme, c’est parce qu’il a fréquenté les deux et explique que la tyrannie communiste était finalement moins lourde que celle de l’argent. Pas légère légère mais moins lourde. Et s’il conclut qu’Hollywood ne fait plus de cinéma adulte et que tout y est devenu teenager, c’est qu’il a compris quelque chose. Que pas mal de monde ne considère même pas **.

Pour finir, l’échotier du Monde regrette que Kontchalovski préfère parler de la coca-colonisation de l’Amérique plutôt que de son frère Mikhalkov proche de Poutine. Échotier, c’est bien ça et échotier déçu. Et méchant en fait. Autre fois quand je lisais le Monde tous les jours…

Et puis soudain notre échotier devient critique de cinéma et met deux étoiles sur quatre aux Nuits Blanches du Facteur tout en reconnaissant qu’on a affaire à un très grand cinéaste. Pourquoi deux étoiles seulement Alexis ? Bon, on ne va pas discuter pour des étoiles dans le journal, mais a-t-il a compris le film ? Et que la liberté n’est qu’un fantôme, une chimère… Comme le suggère le metteur en scène. Pas sûr …

Le service de presse quant à lui, nous résume le film : Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Le facteur Lyokha et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur. Chaque jour, cet homme célibataire apporte à la population de ces villages délaissés des lettres, du pain, des pensions, des médicaments, des outils, de l’essence et des ampoules électriques.

Mais, un matin, Lyokha découvre que le moteur de son bateau a disparu. Peu de temps après, il apprend qu’Irina, la femme dont il est amoureux depuis l’enfance, part travailler à la ville avec son jeune fils. Désemparé, Lyokha décide de changer de vie en quittant son village.

J’adore ce genre de petit rapport, cette façon de présenter les choses. Cela correspond à ce qu’on appelle aujourd’hui le pitch. On en a même fait un verbe chez nous : pitcher. En américain, to pitch. C’est un vocable assez récent et désormais très utilisé par les professionnels de la profession du cinéma. Cela veut dire donner l’idée du film que vous voulez faire de façon vendeuse. Les producteurs vont se décider sur le pitch que vous leur donnerez, ils ne lisent plus les scénarios. Vous avez trente secondes pour convaincre. Et les programmes de cinéma, comme Télérama par exemple ou Pariscope, sont passés maîtres de cette façon de résumer rapidement les films, vous l’aurez sûrement remarqué. Celui du service de presse du film de Kontchalovski est un peu long et pas extrêmement vendeur. Mais comment voulez-vous faire passer la beauté des paysages, le temps qui passe sur l’ordinaire, les douleurs tues et celles qui sont prêtes à tuer ?

Ce qui fait un film admirable c’est qu’il vous entraîne, voire vous englouti dans son affaire. Il y a toutes sortes de films, toutes sortes de talents, toutes sortes de merdes aussi… Mais quand on rencontre une imagerie délicieuse ou terrible, quand on sent presque physiquement le temps qu’il fait et ce que vivent les personnages, on est vraiment heureux, non ?

C’est donc un film rare et enchanteur que je vous convie à voir, un voyage dans le Grand Nord Russe, près d’Arkangelsk si vous voyez ce que je veux dire, un voyage ou les gens qui ont perdu un pays (l’URSS) ne savent pas ce qu’ils font dans l’autre alors que rien n’a bougé sur leurs rives silencieuses et leurs nuits blanches et qu’il faut toujours travailler comme on peut.

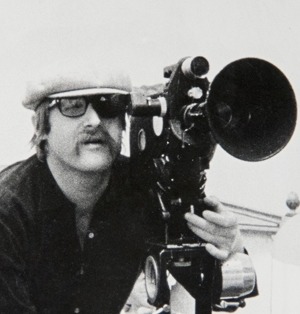

J’ai rencontré Andreï Mikhalkov-Kontchalowsky, comme il s’appelait à l’époque, à Moscou la ville des mille et trois tours et des sept gares, il y a près de cinquante ans. J’avais vu son film de sortie d’école de cinéma, Le Premier Maître et ma vie avaient changé. Mais pas autant qu’elle allait changer après l’avoir rencontré lui et quelques autres hommes du pays des merveilles si étranges qui les avaient vu naître et vivre comme je n’imaginais même pas. À l’époque, au début des années soixante on n’allait pas beaucoup en Union Soviétique et en en revenant j’avais un mal fou à faire croire et comprendre ce que j’avais vu, découvert et finalement adoré. Adoré c’étaient les gens, leur façon d’être sans gants et d’être à vous dans l’instant. À vous pour la vie. Je ne dis pas tous les gens vus et entrevus, mais ceux avec lesquels le courant passait si vite et si fort à l’instant même de la rencontre. On peut tomber ami comme on tombe amoureux. D’un coup. Par exemple, avant même de trouver Andreï Kontchalovski au bar de l’Hôtel Moskva, j’étais tombé à la sortie de l’avion sur un garçon au regard inquisiteur qui me demanda sans détour si j’étais un ivrogne. Et bien comment dire ? J’avais soif et vingt-trois ans. Le garçon m’emmena sans autre façon au bar, commanda une bouteille de vodka que nous descendîmes sur le champ. Alors seulement il me dit qu’il s’appelait Otar Iosseliani et qu’il était Géorgien.

Otar Iosseliani, vous voyez ? Ce n’est que quelques jours plus tard et après nombre de libations, d’amis présentés, chaleureux comme des frères déjà, dans un décor totalement ahurissant, déconcertant, bruyant au possible où des voix fondaient sur vous de partout dans des langues aux tonalités totalement inconnues, qu’Otar m’entraîna dans une petite salle des studios de la Mosfilm. Pour me montrer en catimini son premier film, La Chute des Feuilles. On y parlait Géorgien mais il me dit que ce n’était pas la peine de le comprendre, qu’il n’y avait qu’à voir tout simplement.

Comme pour Le Premier Maître, mais très différemment, le film m’entraîna dans une aventure cinématographique pour moi sans précédent. Noir et blanc, bien au-delà de la couleur. La vie de tous les jours. Un jeune homme, étudiant ordinaire, fait connaissance avec le travail, son premier emploi, une fabrique où l’on met le vin en bouteille. La Géorgie est le première patrie du vin où il existait longtemps avant que les Grecs ne découvrent la Colchide et qu’ils en rapportent la vigne qui pour notre grand plaisir allait inonder toute l’Europe. Inonder est le mot juste. Jason qui avait trouvé là-bas la Toison d’Or avait en fait rapporté la vigne. Et le vin. Si vous regardez bien les représentations du héros, il est toujours accompagné de grappes rondes et prometteuses. Tout ça pour dire que le vin est pris au sérieux du côté de Tbilissi. Moi, je ne savais pas grand-chose de ce pays. En France on voyait les Géorgiens comme des Russes du sud. Et on se gourait. La Géorgie, plus vieille que la Russie, devint chrétienne au début du quatrième siècle. La Russie attendit le dixième. Non pas que je considère la chrétienté comme une panacée, mais historiquement les Géorgiens n’étaient pas des nains. Leur langue est d’ailleurs autrement plus vieille que le Russe et autrement ahurissante : საქართველო, translittéré en Saqartvelo, est le nom du pays. Le pays du vin.

Bref, je ne vais pas vous raconter les aventures du jeune homme du film d’Otar Iosseliani. Le cinéma ne se raconte pas. Quoi que. En tous cas pas besoin de comprendre les dialogues (dont la sonorité si singulière aidait à se mêler à l’aventure) pour comprendre l’innocence, la découverte des réalités de la vie et l’amour de la voisine qui regarde au loin.

Nous avons de la chance, tous les films d’Otar sont visibles en DVD ici en France où, au bout du compte et pour mon plus grand bonheur, il est venu vivre et travailler toutes ces trente dernières années. Ne manquez donc pas La Chute des Feuilles et tous les autres. Et voyez l’ombre de Jacques Tati sur ces films où les dialogues ne comptent finalement pas.

Mais revenons-en à Kontchalovski. Et à Natacha Arinbassarova, l’héroïne du Premier Maître. Une jeune femme si belle, venue du Kazakstan au cœur de l’Asie centrale. Là aussi découvrir Moscou c’était découvrir ce pays immense aux multiples nationalités. À cette époque, près d’un million de ces citoyens chamarrés transitaient par Moscou chaque jour. Les rues foisonnaient de gens vêtus de façons hallucinantes, jamais vues, qu’on croisant dans la rue, dans le métro et dans ces restaurants immenses où l’on mangeait selon toutes les coutumes au son d’orchestres invitant à danser. Vous pensez que je suis entrain de vous vanter un Pays de Cocagne alors qu’on dit le plus souvent qu’on y vivait l’enfer, la relégation, la peur et l’interdit de parler. Je vante ce que je voyais, ce que j’entrevoyais, mais pourquoi masquer l’éblouissement ? Éblouissement des gens, de leurs façons, de leur art, éblouissement des femmes. Et de cette femme que j’aperçus tout d’abord dans la foule qui se pressait dans le Palais des Festivals et que je reconnus tout de suite pour avoir adoré son personnage dans le film Kontchalovski. J’étais de cette sorte d’amoureux du cinéma qui succombe à l’actrice. Nos regards se croisèrent, comme si elle avait senti le mien et je fus bien pris. Après cela, je ne pouvais qu’aimer ce pays me direz-vous. Le temps d’un été. Le temps de toute une vie, oui. La Russie ne vous lâche pas, ni le Kazakstan, ni la Géorgie, même vingt ans après la chute du mur et des utopies éclaboussées de larmes et de sang. Et de regrets…

Je ne vais donc pas vous raconter Le Premier Maître ni mon adolescence qui était alors si ardente et si folle… Comme me le sifflait aux oreilles le vieux manchot Blaise Cendrars.

Vous pouvez trouver ce film et bien d’autres, de Kontchalovski, de Iosseliani, Panfilov, Choukchine et tant d’autres chez Potemkine, une boutique qui vend la vidéo rue Beaurepaire, à la République.

Et d’ici la fin de l’année, je ressortirai Soviet Kino, un film documentaire que j’ai tourné dans la Soviétie d’alors, avec les cinéastes des Républiques Russe, Géorgienne et d’Asie centrale au temps où l’on pensait encore que tout allait durer toujours et toujours.

J’écris ces histoires pour mémoire. Et parce que Saisons de Culture nous permet de réfléchir à l’essentiel et pas seulement au seul sujet des choses sortantes. Délicieuses Saisons de Culture…

* Dans la plupart des pays d’Europe et du reste du monde, ce sont parfois 90 ou 100% des écrans qui sont américanisés. Certains pays produisent des films qui ne sortent jamais chez eux. Certains sortent en tout et pour tout à Paris et dans les Festivals singuliers.

** Kontchalovski nous racontait lors du Festival Russe de Paris, que lors du mixage de son dernier film américain, les producteurs lui avaient demandé de rehausser le son général du film. Pourquoi ? Parce qu’il fallait tenir, compte que les spectateurs croquaient du Pop Corn et qu’on n’entendait plus la bande-son du film…

Au temps du muet, on ne tenait pas compte des sourds-muets qui rigolaient en lisant sur les lèvres des acteurs les cochonneries qu’ils disaient à la place des dialogues affichés sur les cartons en insert. Tant mieux pour nous et tant mieux pour les sourds-muets.