Musée d’Orsay Grand-Palais et autres lieux : Degas, Toulouse-Lautrec, Zadkine.

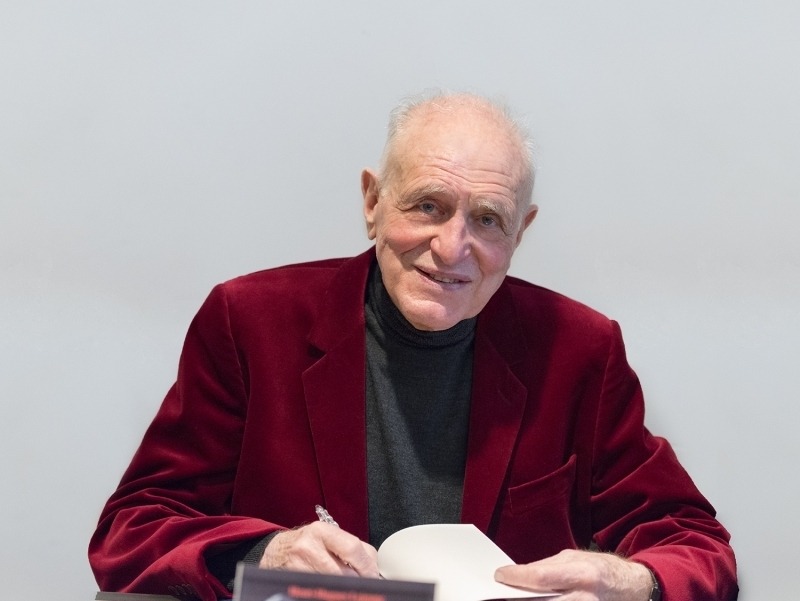

Par Henri Hugues Lejeune

Sisyphe discipliné dans son enfer, en sa marmite, le Musée d’Orsay sait se concentrer et se contenter de sa mission d’illustrer le génie et le savoir-faire des artistes inspirés de ce bouillonnant XIXème siècle qui lui a été confié, et ils sont légion.

Ceux surtout dont le génie a fait éclore et prospérer cette modernité qu’ils portaient en eux sur le fond de l’académisme ancien déjà considérablement rénové et élargi : par delà la nature telle qu’elle est, toute la vie contemporaine de la société jusque dans la rue et à la condition humaine que la Révolution puis le Romantisme avait réclamées.

Nous voyons ici Degas à l’Opéra et qui mieux que lui aurait pu marquer ici et décrire la vie au XIXème siècle de cette institution en ce 350ème anniversaire de sa création ?

« Degas, Danse, Dessin », estimait hier Paul Valéry.

La danse, certes, que le monde entier lui reconnaît et lui concède, mais aussi le mouvement et la vie de l’’Opéra d’alors et de sa faune, comme aussi la mode, les courses, les chevaux, les femmes du moment et les mondains qui se délectaient de tout cet ensemble, que Degas décrit avec tant de verve et de gourmandise et non sans quelque férocité souvent : tous ces mondains, ces spectateurs, ce public avide qui est là pour en jouir.

Les chevaux, les danseuses, les musiciens, les gens du spectacle, les jockeys sont à leur portée, évoluent parmi eux, l’artiste montre leur terrain de jeu et le théâtre de leurs convoitises.

Il s’y plonge avec délices et sans lyrisme et nous y convie avec lui, nous en rapproche sur scène comme dans les coulisses, les entours. Tout ce petit monde s’active, vibrionne dans un mouvement incessant qui le fascine. Et il cherche passionnément à le saisir pour mieux nous le restituer.

Très vite, il se passionnera pour la photographie en plein essor et la pratique lui-même avec ardeur et conviction, cherche comment la rendre, la traduire ou mieux la restituer en y intégrant les secrets du mouvement et il cherche la manière, la technique pour le transcrire.

Il se sera notamment passionné pour ces travaux anglais qui nous permirent enfin, après tant de millénaires, de savoir comment trottait et galopait surtout un cheval.

Ne faut-il pas se souvenir qu’il fallut attendre la caméra pour retrouver comment se dansait un ballet et la manière précise dont il avait été interprété et mis en scène.

Le savoir de Petipa et des autres grands chorégraphes historiques ne se transmettait jusqu’à hier encore que par tradition orale pieusement relayée et enjolivée peut-être d’école en école, de corps de ballet à maître de danse. De même la gestuelle des danseurs étoile et la succession de leurs « pas » dont la dénomination et le positionnement sont séculaires. Nous n’avons que quelques vestiges des ballets russes de Diaghilev : c’était hier.

La caricature son côté avait elle aussi follement progressé grâce à la presse de grande diffusion qui en raffolait.

Tout cet ensemble porte Degas vers ce qui lui paraît « le plus juste et le plus avancé » pour le traduire.

La postérité l’en a récompensé, et le succès lui en vint de son vivant, qu’il dédaignait beaucoup moins qu’il ne voulait le laisser paraître.

Nous avons de la chance : à peine quelques jours plus tard, Toulouse-Lautrec s’installe en grande pompe au Grand-Palais. Les deux grands fanatiques de la danse au XIXème siècle se retrouvent donc face à face chacun dans son bocal !

Ils ne sont pas de la même génération ; Degas né en 1834, Toulouse-Lautrec en 1864.

Mais l’acmé de leur production, enfin surtout celle qui nous intéresse aujourd’hui, leur modernité, avec, pour chacun, ses propres caractéristiques, sont pratiquement contemporaines : la fin de siècle, avec, très largement, tout ce que le terme implique, la surcharge, l’accélération, la fièvre, la sourde impression du destin.

Tous deux de « haute » naissance chacun dans sa caste, Degas la grande bourgeoisie, Toulouse la (très) vieille aristocratie qui lui infligera cette tare de naissance qui le condamnera à rester pratiquement un nain et à une vie brève, qu’il brûlera d’ailleurs par les deux bouts avec une très lucide appréciation de lui-même, une gaieté et un humour impressionnants.

Ainsi le stoïcien n’est-il pas celui que l’on aurait pu penser.

L’un et l’autre, paradoxalement toujours, se sont formés dans leur art le plus sérieusement du monde et de manière beaucoup plus complète et réfléchie qu’on ne pourrait leur imaginer ; rien de l’amateur éclairé.

Leur indépendance financière a permis du moins qu’ils ont mené leur formation comme leur carrière ainsi qu’ils l’entendaient et qu’ils ne fussent pas insensibles à l’idée de se présenter au public en position de défi.

La modernité qu’ils montreraient serait bien la leur : ils ont été naturalistes, intégrés, ils seront eux-mêmes.

Grand seigneur, Toulouse-Lautrec utilisera sa dextérité comme il l’entend, avec une hardiesse totale et ne recule devant rien. Il mettra son art à son service, semblant jouer avec lui. Degas sera plus soucieux de se perfectionner en lui.

La photographie a séduit ces deux amoureux du mouvement et ils ont la volonté de se l’approprier. Incidemment ils étaient l’un et l’autre passionnés de chevaux qui en étaient et en seront toujours le symbole. Et aussi la danse et le spectacle, l’expression des artistes en pleine action, leur corps et sa mise en œuvre.

Le mouvement, voire l’agitation, sa saisie, la caricature et la personnalité du sujet intéressent sans doute davantage Toulouse-Lautrec que transposer, adapter la technique à l’art ; la photographie lui apportera le rendu du mouvement, l’inspiration, une cadence (la rapidité), des audaces de couleurs, toute une panoplie.

Degas semble plus distant voire un tantinet cruel parce qu’il veut avant tout être vrai.

La publicité même amuse, passionne Lautrec : les chefs-d’œuvre du Moulin-Rouge, La Goulue et Jeanne Avril sont des « supports » de publicités qu’il consacrait à ses amis, cherchant le choc, le rendu, le battage. Et qu’il les représente si fidèlement tels qu’ils sont, qu’ils veulent paraître du moins.

Il y a dans tout ce mouvement, cette frénésie, une gaieté profonde et courageuse et la peur de rien.

En ce temps-là, et ce jusqu’au 23 Février 2020, le musée Zadkine qui occupe l’atelier qui fut celui de ce très grand sculpteur a monté une exposition d’une très grande poésie, et qui incite à la méditation et au dépaysement : Le Rêveur de la forêt sorte de promenade imaginaire entre la nature et l’art par l’intermédiaire des éléments propres à la forêt (physique et imaginaire) et le support matériel des artistes, en leur va-et-vient, à partir de Zadkine mais pas seulement.

Mon but en vous en parlant n’est certes pas de vous tracer des itinéraires qu’il vous revient de parcourir vous-même mais de vous inciter à vous émerveiller de l’art avec lequel les conservateurs de ce musée minuscule (l’atelier et le domicile en son temps de l’artiste) ont réussi à réaliser une grande exposition dans un si petit espace, ce qui accentue si c’est possible sa puissance évocatrice.

Le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac enfin nous montre jusqu’au 26 janvier prochain les merveilles qu’il a acquises depuis son inauguration avec un intéressant coup de projecteur sur la provenance de ces artefacts quand elle est connue, et qu’elle peut paraître intéressante : une affinité avec le travail d’un artiste par exemple.

La preuve peut être ainsi apportée qu’à un moment – au moins – de sa vie, de son parcours en ce monde, tout amateur ou amoureux et croyant de l’art a vocation à entrer en contact avec un -ou des ! – objets ou des œuvres d’art ou de croyance ethnographiques.

Il importe de réfléchir à cette véritable dimension humaine.

Musée d’Orsay : 1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris,

Le Grand Palais : 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris,

Musée Zadkine : 100 bis rue d’Assas 75006 Paris, Du Mardi au Dimanche de 10 h. à 18h,

Le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac : 37 Quai Branly, 75007 Paris.