Apocalypse Républicaine

Une pépite d’Avignon

Jean-Paul frigorifié par ces longues heures passées à filtrer les automobilistes au rond-point d’Arçonnay s’était réfugié dans leur cabane de fortune édifiée à l’aide d’un arrangement de palettes en bois consolidé par des pneus usés. Ils étaient cinq à avoir passé la nuit à cet endroit où s’ouvre l’embranchement routier pour Orléans ou Chartres quand on entre dans la ville d’Alençon. Malgré le petit déjeuner copieux offert par un restaurateur voisin, ils avaient tous du mal à se réchauffer sans doute en raison de cette nuit blanche dont ils avaient perdu l’habitude, car le plus jeune d’entre eux ou plutôt la plus jeune avait dépassé quarante-cinq ans.

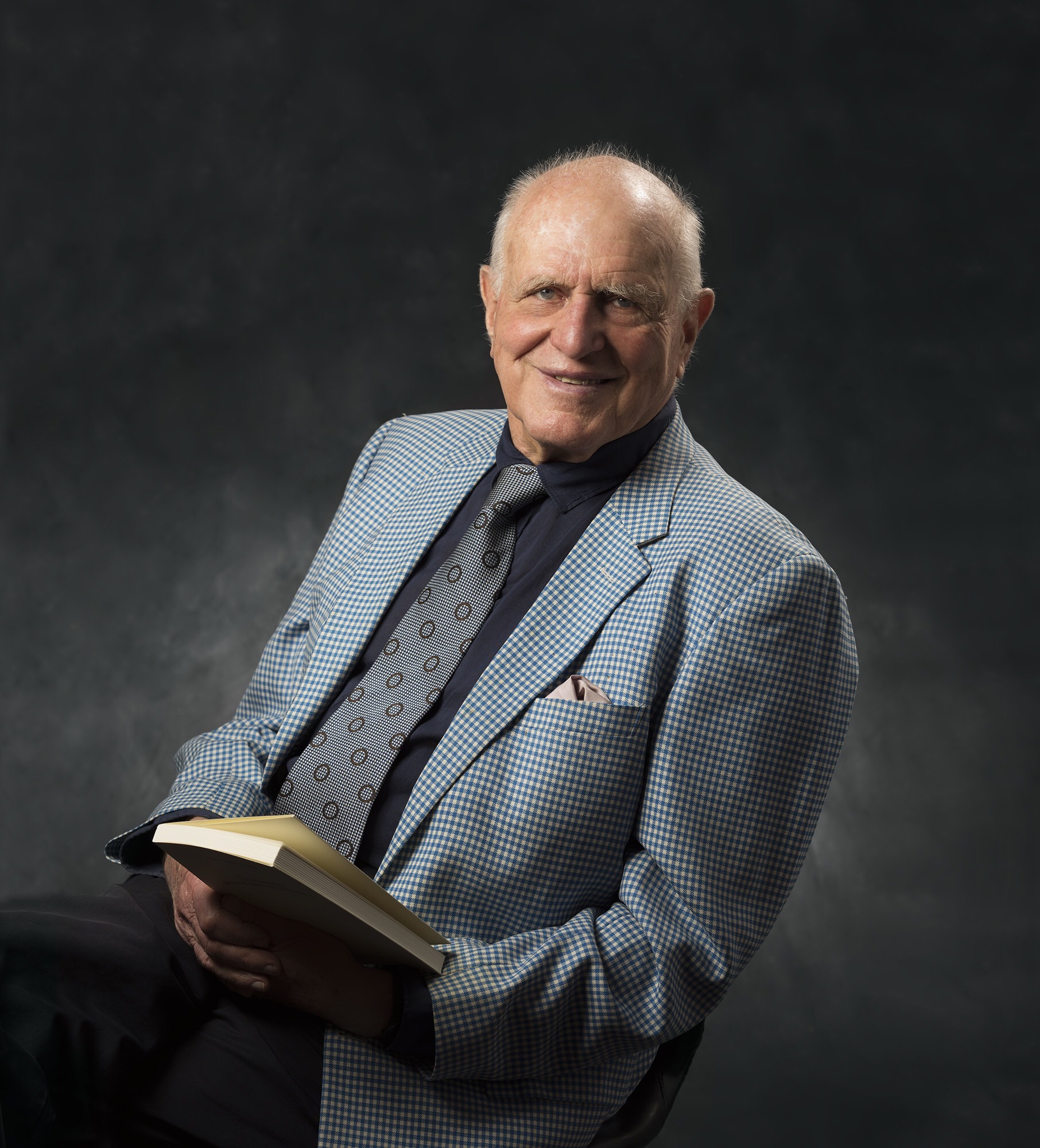

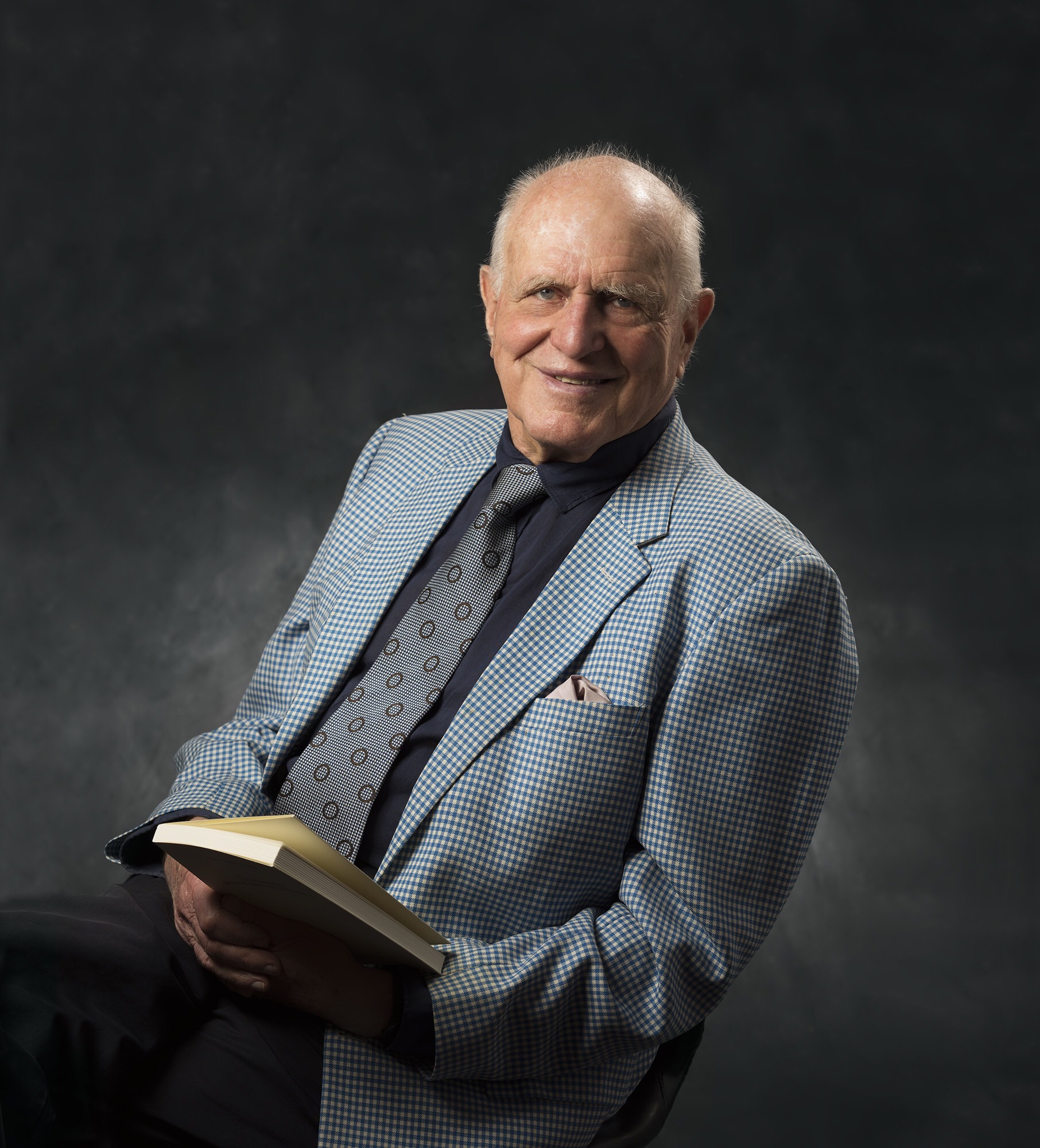

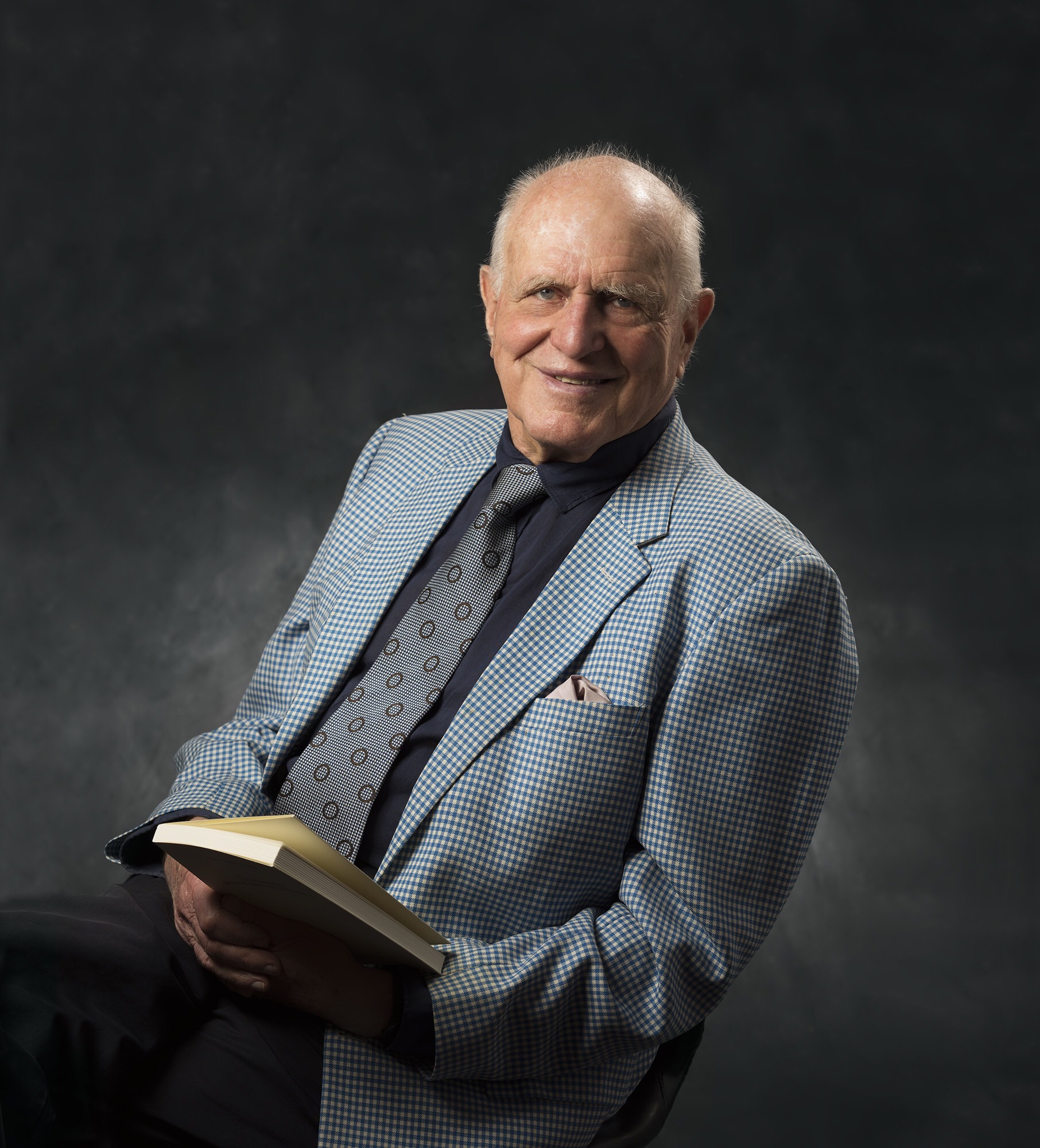

Henri-Hugues Lejeune

Troisième Partie

La vie est un conte

Mimer les médiévistes en évaluant gravement l’orientation de la séduction à travers les âges à partir du Moyen Âge, ses mutations physiques et psychiques dès lors qu’elles se répercutent dans la littérature, le roman et autres disciplines : quel tour diabolique me suis-je joué à moi-même ? Le plus curieux en reste qu’à ce mouvement de ma part spontané et peu prévu, j’ai obéi et me suis tenu comptable à titre personnel de cette démarche improvisée.

Seconde Partie

À travers les siècles

Je me suis entendu dire, je crois que c’est une sorte de tradition orale, d’apologue, chez messieurs les écrivains, que Drieu La Rochelle en son temps avait la réputation d’un amant particulièrement souhaitable (ceux que l’on nomme « une bonne affaire ») pour être capable de longues étreintes, quasi une heure (disait-on autour de lui ou se vantait-il ?) avant de conclure l’assaut.

Texte intégral

Première Partie

Approche

Je me livre actuellement, de manière bien velléitaire, au rangement de mes livres. Velléitaire ? Car je ne sais guère comment réagir s’il est question de les classer et qui pourrait prétendre « ranger » des livres s’il ne les classe, ce qui revient malheureusement à dire se classer soi-même et où allons-nous dès lors ?

Texte intégral