Ricardo Fernandez 1980 : une échappée légère dans l’Op’ Art

Par Hélène Caron – Desrosiers

Einstein a livré le monde à l’impermanence. Malévitch a donné à voir ce monde comme relativité, un espace de lumière en mouvement, un carré blanc sur fond blanc, point d’origine et d’éternel retour. Le monde est une abstraction ; de cette vérité nous ne sortirons plus jamais. L’abîme en l’homme s’est creusée au-dehors. Malévitch y voyait un espace de formes pures en apesanteur, un grand tout vidé de ses illusions sensibles, ramené au tranchant de sa réduction ultime.

Difficile de cheminer avec une vérité qui met un point final à la peinture et laisse le réel dans l’impasse du monde sans représentation. Aussi, le constructivisme remettra-t-il de l’ordre dans l’abstraction. Si, par contraction simplificatrice à l’extrême, le monde se résume à des signes géométriques, une certaine solidité peut lui être rendue par jeu de construction équilibrée. Mais, comme le dit Montaigne, l’homme est « un branloir pérenne ». Contre la raideur constructiviste, l’abstraction retrouvera avec Pollock le chemin lyrique des émotions ouvert par Kandinsky. Privé du dehors, l’art revient à la poussée du dedans.

Cependant l’abstraction est par nature un art conceptuel, ses incartades dans le lyrisme la ramollissent. Un retour aux fondamentaux s’effectue alors avec l’art cinétique pour qui le réel est illusoire, les sens sont trompeurs, les objets sont mathématiques, plus rien n’a de signification, l’espace et le temps sont des conventions pour procurer à l’homme le repos de la stabilité. Seule certitude, tout est lumière, énergie et mouvement. Partant du mouvement, l’harmonie est à chercher dans le rythme qui devient ainsi une expression particulière de l’abstraction. On entre alors dans un monde en trois dimensions où le sens est abandonné au bénéfice de mouvements différenciés. La couleur n’est matière qu’en tant que vibration, le monde est un épiphénomène strictement optique sur la base d’éléments constitutifs mobiles.

L’art cinétique a eu un retentissement extraordinaire auprès du public avec une acmé dans les années soixante associées à la mode psychédélique. A la fin des années soixante-dix, le mouvement avait perdu son aura ; le public lassé par un monde vertical/horizontal/ tourbillonnant.

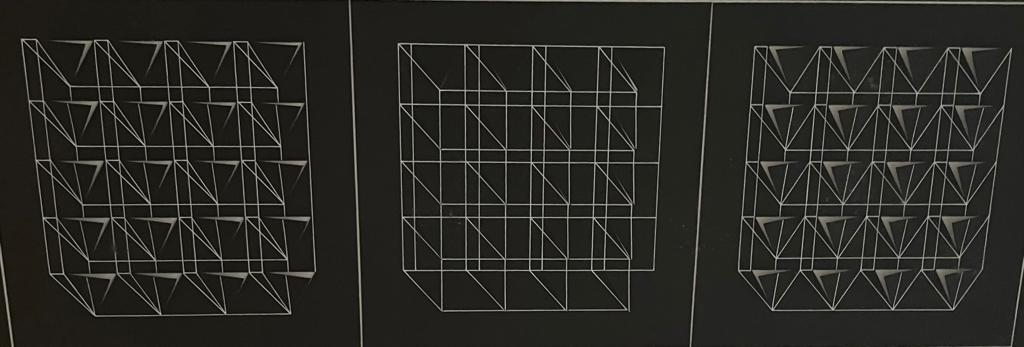

En 1980, l’art cinétique est à bout de souffle. Combien étonnante est cette échappée de Ricardo Fernandez dans cet art, pour ainsi dire étourdi, sans autre quête que la transcription des effets de la lumière et du mouvement. Ricardo Fernandez qui s’adonnera très vite au monochrome avec une dévotion presque janséniste, à ce point précis de sa démarche plastique, se place plutôt dans la filière de l’art optique, un art cousin mais concurrent à l’art cinétique et rapidement absorbé par l’art minimal. Le passage par l’Op’art de Ricardo Fernandez, surprenant au premier abord, correspond au temps d’un enseignement précieux qui marie effets constructivistes et cinétiques dans une sorte de mathématisation de jeux chromatiques. Ce courant post-géométrique, formaliste, a le goût de la série et de la symétrie. Par des combinatoires chromatiques vibrantes, il enferme la lumière et le mouvement dans l’œuvre. Celle-ci se met en mouvement d’elle-même, elle assure sa propre dynamique sans aucun support extérieur. Tout comme l’art cinétique, l’art optique cherche à solliciter la perception et non l’esprit mais dans un jeu plus maîtrisé que celui de l’art cinétique, très vite emballé dans des installations de plus en plus grandiloquentes.

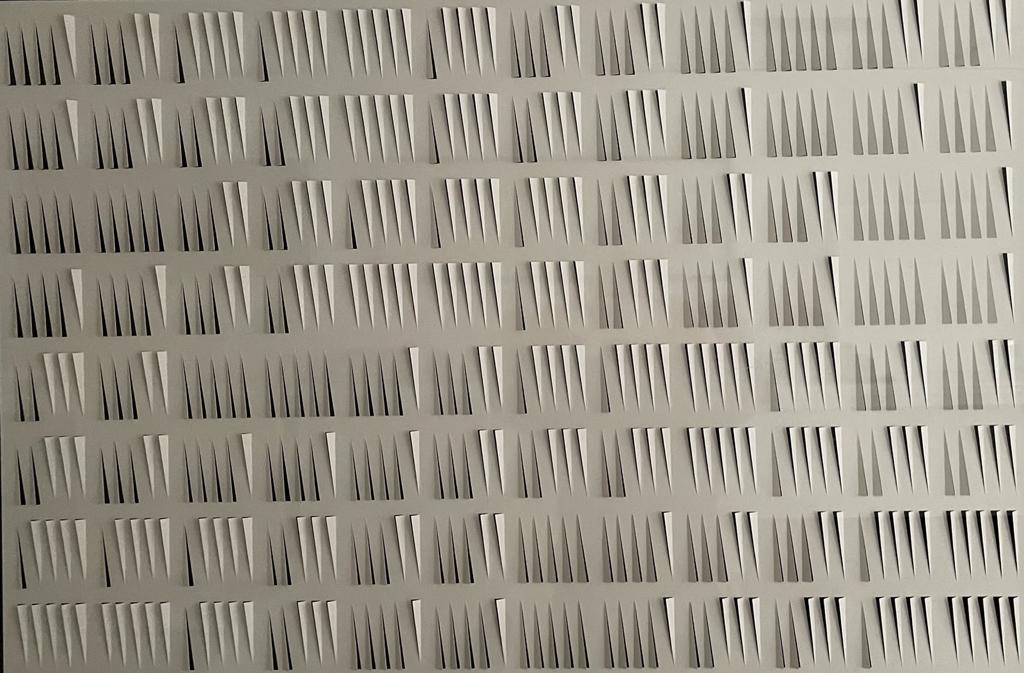

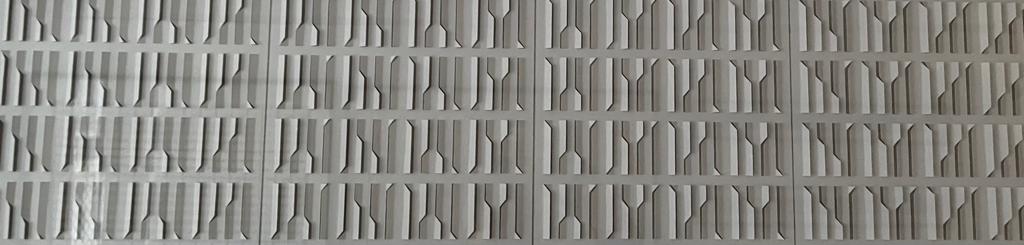

Les compositions optiques de Ricardo Fernandez ont ceci de particulier qu’elles favorisent le relief. Celui-ci double les effets avançants, reculants, twistés, encavernés des couleurs. Une volonté d’ordre donne une unité compacte à chaque construction. Un équilibre parfait des éléments contient tout débordement ou conflits visuels comme c’est souvent le cas dans cet art qui aime à ébranler les points de repère. Dans les compositions à couleurs vives, la répartition des couleurs chaudes et froides engendre des sensations de rebond ou d’écrasement. Les quadrillages blancs à multiples enclaves pasteles sont silencieux, comme engourdis, offrant les prémisses du mouvement annoncé.

Au plus vif d’une activité dont le but recherché est l’ambiguïté de la perception, on sent chez Ricardo Fernandez une propension au contrôle et à la réduction des effets. De cette expérience, il conservera l’obsession des séries et de la couleur unique, subdivisée par elle-même jusqu’à défier la perception des tons différenciés. Cet intermède de l’Op’ art dans le travail de Ricardo Fernandez est un moment de beauté légère qui l’aura convaincu que l’abstraction est indomptable hors de la quête d’un absolu.

Galerie Victor SFEZ

- 18 place Dauphine 75001 Paris

- Du 28 février au 19 mars 2021

- galerievictorsfez@gmail.com

- Tél : 06 22 87 32 46