Anachronique du flâneur N° 22

Par Marc Albert-Levin

Chère lectrice, cher lecteur,

Zéglobo Zéraphim, mon alter égo, celui qui reste poète même quand je ne suis que simple employé de bureau, a beau me susurrer à l’oreille, avec son optimisme perpétuel et son sourire parfois si exaspérant : « les défaites de Noël conduisent inévitablement aux victoires de l’année suivante ». Rien n’y fait. J’ai beau voir la hotte de Saint-Nicolas déborder de livres d’art, mon cœur à moi, en cette fin 2018, déborde de nostalgie.

Je me demande : l’amour des livres deviendra-t-il un jour affaire de collectionneurs, comme l’amour des timbres, l’amour des disques en vinyle, celui des gramophones ou des vieilles voitures ?

J’aimerais parler d’abord des catalogues d’exposition. Pour les critiques d’art, ce sont des sources d’information précieuses. C’est dans leurs textes qu’ils puisent quantité de faits précis dont sans eux, ils n’auraient jamais rien su. Sertis de prestigieuses images, ces catalogues immortalisent des expositions le plus souvent temporaires et rapprochent les œuvres d’un même auteur parfois éparpillées, au fil des ans, dans des musées aux quatre coins du monde. Le dernier arrivé dans ce fatras que j’appelle pompeusement « ma bibliothèque » est le catalogue de l’exposition Miro au Grand Palais.

Il nous rappelle que Miro et Picasso avaient été tous deux chargés de décorer le Pavillon de l’Espagne pour l’Exposition universelle de 1937. « Guernica », l’œuvre de Picasso de 7 m. de long dénonçant l’horreur des bombardements, conçue dans son atelier parisien de la rue Saint-Augustin et photographiée par Dora Maar, est l’une des plus connue au monde. Mais « Le Faucheur » la toile de 6 m. de Miro qui lui faisait face a disparu. Nous ignorerons toujours les couleurs de cette représentation du franquisme sous la forme d’un ogre menaçant. Elle n’existe plus qu’en noir et blanc, à la p. 116 du catalogue. Nous sommes allés voir cette exposition au Grand Palais, visible jusqu’au 4 février 2019, avec Michelle Siboun et elle en a ramené quelques images.

Autre grande disparue, une énorme tapisserie en laine et en chanvre de 6m. x 10m., accrochée dans le hall de la tour Sud du World Trade Center en 1974. A l’époque, j’enseignais le français à des banquiers de la Chase Manhattan et de la First City Bank. Ces banques souhaitaient s’installer en Afrique francophone. Je n’avais pas le plus infime compte en banque personnel, et pour le maigre salaire de 3 dollars de l’heure, j’éprouvais la joie légèrement sadique d’initier des banquiers américains aux redoutables écueils de la langue française. Mes « élèves » avaient d’ailleurs souvent pour cet apprentissage une telle horreur qu’ils préféraient me raconter leur vie en anglais. Cela rendait l’heure passée ensemble plus agréable, sans rien changer à mon salaire. Il y avait certes le danger des micros branchés dans les salles consacrées aux leçons qui pouvaient à tout instant espionner le progrès des cours, mais nous avons toujours échappé aux contrôles. Je me souviens être allé plus d’une fois, pendant la pause déjeuner, contempler la tapisserie de Miro. Ou bien encore le stabile de son grand ami Calder qui avait lui aussi atterri en plein cœur du quartier des affaires comme une gigantesque cocotte en acier coloré. Ils me semblaient d’éclatants exemples de la transmutation de l’art en or. Miro, qui en 1928, à Paris, après s’être vanté d’avoir « assassiné la peinture », avait baptisé « danseuse espagnole » une plume fixée sur un bouchon par une épingle à chapeau. C’est l’œuvre que j’avais choisie, neuf ans plus tôt, en 1965, pour illustrer un article que m’avait commandé Aragon pour « Les Lettres Françaises » sur une exposition surréaliste à la Galerie de l’œil, à Paris.

La photo de « Danseuse espagnole » prise par Elvira lors de l’exposition « la Révolution surréaliste » au Centre Pompidou de mars à juin 2012 (insérée dans un de mes collages et photographiée de nouveau par Bruno dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019) est presque du même jaune que le papier jauni des « Lettres Françaises ». Elle me rappelle quand même qu’il est possible d’épingler le temps, léger comme une plume, par autre chose que des guerres, des tremblements de terre et autres catastrophes majeures. Il est aussi possible de prendre pour repères et jalons dans une vie quelques fugaces instants de poésie.

En 1974, je trouvais extrêmement encourageant que Miro et Calder puissent connaître une telle consécration new yorkaise, au cœur même de la finance internationale. Mais le 11 septembre 2001, la tapisserie de Miro disparut sous les décombres du World Trade Center. La Tour Sud dans laquelle elle était accrochée fut la première à s’effondrer avant que sa sœur jumelle ne tombe une heure plus tard. Leur chute emporta la vie de plusieurs milliers de leurs occupants, sans oublier celle de policiers, de pompiers, des passagers des avions de ligne détournés, ni la vie des terroristes eux-mêmes…

Ecrire que les catalogues « immortalisent » des expositions, c’est à vrai dire utiliser le verbe le plus inapproprié qui soit. Dire qu’ils les « prolongent » serait plus exact. Mais pour qui et pour combien de temps ?

Le magnet récupéré sur mon réfrigérateur mesure 4 x 11cm et ne rend absolument pas justice à cette œuvre « grandeur nature », de 1, 68m de haut.

Mais heureusement, la photo de Michelle rend à cette « Jeune fille s’évadant » (de quoi s’évade-t-elle ? Sans doute de toutes les idées reçues) le rouge vermillon qui habille les jambes du mannequin de couturière moulé dans le bronze. Le même rouge éclatant qui recouvre l’élément de tuyauterie qui lui sert de chapeau dont l’ombre portée est bien visible au Grand Palais. Cette œuvre n’aurait pas dépareillé le pavillon américain de la Biennale de Venise qui, en 1964, trois ans plus tôt, avait marqué l’entrée fracassante du Pop art sur la scène de l’art international. Cette sculpture manifeste clairement l’amour de la vie de Miro (il vécut jusqu’à 90 ans), son humour et sa liberté. Miro, toujours sensible à ce qui se passait autour de lui, fut libre comme l’air du temps.

Je citais dans mon anachronique précédente (N°21) le critique d’art Jean-Jacques Lévêque à qui Zao Wou-Ki avait dit : « J’aime que l’on se promène dans mes toiles comme je m’y promène moi-même en les faisant ». J’avais connu J.-J. L. comme un jeune poète charmant qui signait de ses seules initiales ses brefs comptes-rendus d’exposition dans la revue « Cimaise ». Michel Ragon, qui vit dans la même rue, pas loin du dernier domicile de Jean-Jacques, m’a appris qu’il était mort en allant acheter son pain. Parce qu’il n’avait aucune pièce d’identité sur lui, (même lorsque vous avancez en âge, pensez-vous à emporter votre passeport pour aller à la boulangerie ?) il a fallu plusieurs jours à la police pour découvrir qui il avait été.

Une de mes flâneries les moins motivées par la critique d’art (il s’agissait d’encaisser un modeste virement envoyé de l’étranger dans un de ces petits commerces indiens qui fourmillent dans Paris et qui prélèvent une commission moins élevée que Western Union) m’a fait découvrir, tout près de la Mairie du 18e, une librairie inattendue intitulée « Le Chemin de l’Art ». C’est dans une rue attenante à la rue Aimé Lavy (aimer la vie !) chère à Philippe Soupault, juste à côté de l’Eglise Notre Dame de Clignancourt, où j’avais assisté aux funérailles de la chanteuse Carole Frederiks, grande amie de Jean-Jacques Goldman, sœur du musicien afro-américain Taj Mahal et de Connie Malone, grande amie de la mère de mon fils Kimson, Barbara G. Summers. La vitrine, si pleine de catalogues, m’a invité à pousser la porte. Le propriétaire des lieux m’a dit qu’il ne cessait de rendre visite au domicile de critiques d’art âgés désireux de vendre leurs catalogues. Il m’a cité plusieurs noms dont j’ai appris avec plaisir que même s’ils étaient impécunieux, étaient encore vivants.

« Les fêtes de fin d’années » sont traditionnellement le moment des bilans. Même si le cafard qui m’assaille ces jours-ci, me donne envie de les appeler « défaites de fin d’année ». Où que se porte mon regard sur le mur tapissé de livres devant lequel est posé mon PC, (Personal Computer. Non, pas Poste de Commandement, simplement ordinateur personnel), je ne vois que le nom d’écrivains ou de peintres disparus. C’est parce qu’avec le temps qui passe, n’est-ce pas, il ne reste plus de vos chers amis, que le nom et le souvenir dans votre mémoire.

Je me souviens d’un graveur bordelais de grand talent, Daniel Beugniot (1954-2010). Il signait ses œuvres du nom de Dul. C’était un minutieux miniaturiste qui n’oubliait jamais de m’envoyer des vœux de bonne année, gravures ou monotypes finement ciselés. Nous avons fait ensemble un livre appelé « Eclaircies » dont on ne retrouve la trace que dans ma série des 1000 paragraphes commençant tous par « Evidemment » (L’évidence, Les vies dansent).

Elucubration morose : « A quoi servent les bons vœux de ceux qui ne sont plus de ce monde et pourquoi les conserver ? »

Ces vœux de Dul m’ont quand même donné le courage de partir à la recherche d’ « Eclaircies » pour en partager le souvenir avec vous.

Il y a eu de tous temps de beaux livres, des livres d’art, mais il y a aussi ce que l’on appelle désormais les livres d’artistes.

Une amie de longue date, Caroline Corre, a fait de cette spécialité des livres d’artistes sa carte de visite ou son cheval de bataille, comme on voudra. Elle est la fondatrice du CLAC (Centre du Livre d’Artiste Contemporain). Je l’ai connue travaillant d’abord à la Galerie Maeght, (avec Lina Nahmias et une troisième mousquetaire nommée Brigitte partie suivre un mari à Nice). Elle a tenu ensuite une galerie à Montmartre bien nommée « Le Bar de l’Aventure », dans une rue rendue mondialement célèbre dix plus tard par un film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ». Et finalement elle a transformé une demeure familiale, un château du XVIIe siècle dans l’Oise, pour en faire le Centre artistique de Verderonne. Pendant l’été 2017, alors que le château servait au tournage d’un film, j’ai retrouvé Caroline Corre dans une galerie parisienne, près de la Place de la République. Elle exposait un maître de l’art brut, Fred Bedaride, un de ces artistes hors normes qu’elle affectionne, dont elle est une collectionneuse passionnée. Elle a publié à cette occasion un catalogue intitulé « Votez Bedaride » qui reproduit les Bonaparte de village dont Bedaride (un peu à la façon d’un Gaston Chaissac) choisit de tirer le portrait

Une vieille édition reliée de L’art poétique de Boileau suspendue au bout du fil d’une canne à pèche solidement amarrée dans un tonneau est un livre d’artiste. Je suis prêt à signer cette œuvre si un autre ne l’a pas déjà fait. Parce qu’un livre d’artiste se soucie moins du contenu du livre que du contexte visuel dans lequel il est présenté. Il s’agit du livre considéré comme un objet. Cela me rappelle les livres achetés en bloc chez un antiquaire par mon père dans les années 50 pour orner la pièce dans laquelle il recevait ses clients (il était « conseiller juridique » profession désormais avantageusement remplacée par celle d’avocat). Je me souviens de leurs belles reliures et des couleurs de leur dos de cuir avec les titres et noms d’auteur incrustés en lettres dorées. De mémoire, je dirais, mauve : ANATOLE FRANCE : LES DIEUX ONT SOIF , THAÏS, LA ROTISSERIE DE LA REINE PEDAUQUE ; rouge: PIERRE LOUYS :APHRODITE jaune : PIERRE LOTI : MON FRERE YVES; vert : ALPHONSE DAUDET : TARTARIN DE TARASCON …

Ce sont là des livres que j’ai peut-être lus à quinze ans mais dont j’ai tout oublié sauf les titres et la couleur de leur reliure.

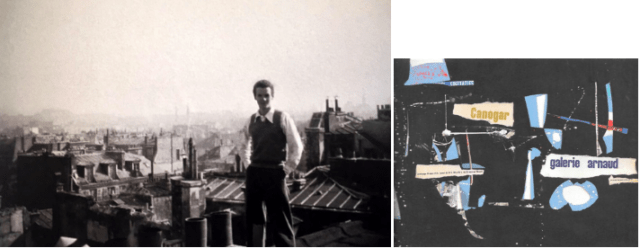

Le peintre italien Gianni Bertini (qui avait fait sa première exposition parisienne à la Galerie Arnaud, en 1952) disait qu’il avait commencé à peindre pour cacher les taches du mur de la chambre dans laquelle il vivait. Je serai tenté de dire que si j’écris mon anachronique, c’est pour vider ma table de travail des livres et catalogues qui s’empilent dessus. J’ai l’espoir peut-être utopique de lui rendre d’ici ce soir son usage de table de salle à manger. Mais avant de pouvoir étaler sur elle les huitres et le pain bis obligatoires de la Saint-Sylvestre (en remerciant le découvert autorisé par la banque qui m’a permis de les acheter) il me faut en faire un premier (ou dernier inventaire) pour les arracher au gouffre de l’oubli.

Une bibliothèque n’est pas, comme on pourrait le croire, la collection des livres que l’on a lus, mais plutôt un projet de lecture, l’accumulation des livres que l’on aimerait lire, un jour ou l’autre. Mais quand ? Ce qui encombre ma table de travail, ce sont des livres dont j’aimerais, dans mes anachroniques, prolonger l’existence. Pourquoi ? Parce que certains contiennent parfois des images pour moi précieuses.

J’entends la voix de mon fils Kimson, celle de la sagesse même, qui me dit : « Pourquoi penses-tu que cela puisse intéresser quelqu’un d’autre que toi ? » En effet. Tout ce que nous accumulons comme de précieux trésors, il suffit de mourir inopinément, pour que cela n’ait plus le moindre sens pour personne. C’est une tâche bien ingrate pour nos descendants que de devoir jeter à la poubelle ce que nous avions si pieusement conservé !

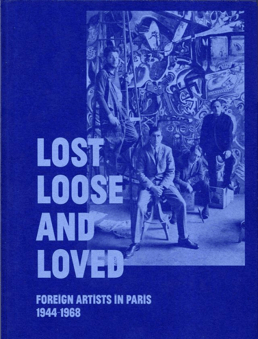

Un catalogue était posé sur la table basse devant laquelle Michel Ragon, son épouse Françoise et moi prenons assez régulièrement le thé. Comme il était écrit en anglais et qu’ils en avaient reçu deux exemplaires, Françoise a eu la gentillesse de m’en donner un. Je n’avais pas été long à voir qu’il contenait des photos de deux personnages qui ont joué un rôle déterminant dans ma vie, le peintre John Koenig et le marchand de tableau et éditeur Jean-Robert Arnaud. Pas seulement dans ma vie d’ailleurs parce qu’ils ont joué, avec « Cimaise », la revue qu’ils avaient fondée, un rôle-clé dans la formation de ce que l’on a appelé la 2e Ecole de Paris.

Le titre de ce catalogue, est prometteur comme celui d’un roman : Lost, Loose and Loved (Perdus, libres et aimés). Et avec un sous-titre comme : « Artistes étrangers à Paris — 1944-1968 », j’étais certain d’y retrouver plusieurs autres images amies.

Cette exposition, inaugurée le 21 novembre 2018, reste visible jusqu’au 22 avril 2019 au Musée National Centre d’Art de la Reine Sofia à Madrid en Espagne. Cela pourrait faire une belle « Anachronique du flâneur », un bon prétexte pour aller saluer Luis Feito, doublement présent : dans l’expo avec une très belle toile de 1957 et toujours en cette vie, dans son atelier de Madrid !

L’image choisie pour la couverture du catalogue est à elle seule une pièce d’anthologie. Elle a été prise dans l’atelier de Robert Crippa à Milan lors de la finition de « Grand Tableau antifasciste collectif » une toile de 4m x 5m. A gauche, sur l’échelle, Jean-Jacques Lebel (24 ans) : sur le tabouret, Valerio Adami, Tancredi Parmeggiani, et à droite au fond, Alain Jouffroy (la trentaine). Le sort de cette toile fut pour le moins singulier : montrée pour la première fois à la Galerie Brera de Milan le 5 juin 1960, elle fut rapidement décrochée par la police et demeura roulée pendant vingt-trois ans dans la cave d’un commissariat de police de Milan. Serge Guilbaut, auteur de la plupart des textes très documentés du catalogue et commissaire de cette exposition, écrit :

Bien qu’elle dépeigne des corps torturés et qu’une horrible violence couvre toute la surface de la toile, la raison donnée pour son décrochage n’était apparemment pas politique mais pour pornographie et sacrilège : le fait qu’une image de la vierge Marie et de Jésus semblent collées dans la bouche d’une des créatures de Baj qui invitait le spectateur à pénétrer visuellement dans la peinture. Le viol de Djamila Boupacha, clairement visible en haut à gauche de la toile, fut apparemment ignoré. Le « Grand Tableau antifasciste collectif », avec sa svastika bien visible voulait bien sûr être une dénonciation de l’hypocrisie, mais surtout de la sauvagerie, la censure et la violence sexuelle qui avaient tendance à sévir en France et en Italie.

Djamila Boupacha était une jeune militante algérienne du FLN (Front de libération nationale) qui avait été torturée et violée par des militaires français. Simone de Beauvoir avait publié dans « le Monde » un grand article consacré à sa défense. « La Question », le livre d’Henri Alleg, vite saisi et interdit, dénonçait lui aussi la barbarie de la torture exercée en Algérie par l’armée française. C’était l’époque du « Manifeste des 121 », intitulé « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » dont les signataires étaient des personnages prestigieux du monde de l’art, de la littérature, du théâtre, de la poésie, de la musique ou de la philosophie : Arthur Adamov, Pierre Boulez, André Breton, Marguerite Duras, Edouard Glissant, Michel Leiris, la galeriste Denise René, Alain Resnais, Jean-François Revel, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul Sartre, Simone Signoret pour ne nommer qu’eux. Tout le monde parlait de ce «Manifeste des 121» sans l’avoir jamais lu parce qu’il avait été saisi, comme le périodique « Vérité-Liberté », dont le gérant fut inculpé de provocation de militaires à la désobéissance, ou la revue de Sartre, « Les Temps Modernes », qui, dans son numéro d’automne 1960, dut le remplacer par deux pages blanches.

Cette « Guerre d’Algérie » qui ne voulait pas encore dire son nom, était dans tous les esprits. Gianni Bertini avait couvert de son large graphisme la « Une » du quotidien « France-Soir » qui titrait « Sanglant attentat O.A.S. à Issy-les-Moulineaux ». Qui sait encore ce que voulait dire O.A.S. ? Organisation Armée Secrète, un groupe d’extrême droite partisan de l’Algérie française.

Les militants d’OAS inscrivaient un peu partout sur les murs ces initiales à la bombe. Martin Barré avait eu l’idée d’utiliser ce procédé pour « bomber » toute une série de toiles sur fond blanc exposées chez Arnaud sur lesquelles j’avais écrit un article dans « Cimaise ». Et pendant ce temps là, d’autres peintres, comme Beauford Delaney ou Herbert Gentry, poursuivaient obstinément leur lutte contre la laideur, croyant encore la vie à Paris préférable à celle qu’ils auraient eue dans leur pays d’origine.

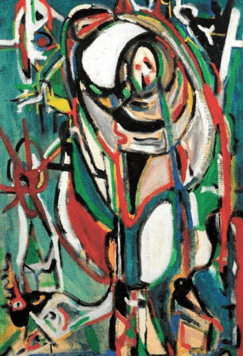

Beauford Delaney : Sans titre, 1957

Beauford Delaney : Sans titre, 1957

En plus de reproductions de leurs œuvres, (sans la moindre indication de dimensions, ce qui est extrêmement regrettable), le catalogue contient encore d’autres trésors : la traduction en anglais, au centre du volume, imprimée sur du papier bleu, de plusieurs Textes Historiques. Parmi ceux-ci :

° James Baldwin : « Le Noir à Paris » publié dans The Reporter de juin 1950. Jimmy y décrit cette étrange solitude d’un homme embarrassé par la sollicitude systématique et condescendante de Français le considérant comme une victime et ne connaissant de l’Amérique que des stéréotypes. Ou de la rencontre avec des Africains dont il est séparé par trois siècles d’Histoire, une aliénation trop grande pour être comblée dans une conversation d’un soir, même pleine de bonne volonté.

° Georges Boudaille (je ne m’attendais pas à le lire en anglais ici avec un article paru dans « Arts » écrit dix ans avant qu’il soit mon chef de rubrique dans Les Lettres Françaises : Pour les Américains, Paris est une expérience .

° Michel Ragon : Un texte sur Atlan dans lequel il vante la riche texture de toiles mêlant l’huile, la craie et les pastels. Et où il décrit la chaude atmosphère d’un atelier dans lequel des modèles de l’atelier de la Grande Chaumière, tout proche, ou des inconnus côtoyaient harmonieusement les écrivains Marcel Arland, Jean Paulhan et Clara Malraux.

° Julien Alvard : Un article plein de finesse et d’humour comme Julien l’était lui-même, intitulé « Pour Paris, l’école est finie ». Cela commence par « L’Ecole de Paris est comme l’Arlésienne, tout le monde en parle mais personne ne l’a jamais vue ».

° Herta Wescher : une véritable rareté, un texte dont la subtilité tranche avec le souvenir que je garde d’elle : une silhouette massive, des cheveux courts et une voix grave avec un fort accent allemand. Je le retraduis de l’anglais, il était déjà paru dans « Cimaise » dans cette langue en novembre 1956. Il est un bon exemple des prodiges d’imagination que devaient déployer les premiers critiques d’une peinture qui évitait comme la peste de représenter quelque-chose.

Le raffinement du vocabulaire de John Franklin Koenig est difficile à imaginer hors de France. Il fait subir à sa peinture toutes sortes de traitements : il la mouline, la gratte, la dilue, la triture afin d’obtenir les substances et les valeurs colorées les plus délicates. Et il l’applique sur la toile avec tant de prudence, qu’en suivant différentes strates de couleur, de fines structures apparaissent où la trame et l’alèse tissent des variations subtiles. Les thèmes écrits ici par des empâtements et des tonalités renforcées n’empruntent pas de contours précis, ils se dissolvent comme des flocons de neige qui se changent en pluie, ou des fêlures dans les pavés qu’un éclairage inhabituel fait apparaître.

° Michel Tapié [de Celeyran] : Il ne pouvait être absent de ce florilège des critiques d’art des années 1950-60. Auteur d’un livre qui s’appelait « L’Art Autre », Michel Tapié était le conseiller artistique de deux galeries parisiennes importantes : la galerie « Rive Droite », rue du Faubourg Saint Honoré et la Galerie Stadler, rue de Seine. Il forgea la notion d’ « art informel » et fit découvrir à Paris le mouvement japonais « Gutai » qui poussa très loin l’art de la performance. L’ « action painting » ou le « dripping » de Jackson Pollock avait ouvert une voie dans laquelle l’artiste voulait être le premier découvreur d’une peinture qu’il exécutait comme une danse éperdue. Gutai signifiait littéralement « qui se sert de son corps comme d’un outil » c’est-à-dire concret, incarné. Le contraire d’abstrait. On a pu parler, sans exagération, de « corps à corps » avec la peinture. Le premier article du Manifeste Gutai, exprimait déjà le respect du groupe pour l’Américain Jackson Pollock et le Français George Mathieu. Kazuo Shiraga, dont j’avais vu des œuvres à la Galerie Stadler, peignait avec ses pieds en se suspendant à des cordes. Une exposition consacrée à Gutai de juillet à novembre 2018 a eu lieu au Musée Soulages, à Rodez. C’était la première depuis celle qui avait eu lieu au Musée du Jeu de Paume à Paris, en 2000. Avec Gutai, on était bien loin des subtilités de matière dont parlait Herta Wescher à propos des Américains de Paris John Koenig ou Joe Downing. Le catalogue de « Perdus, libres et aimés » reproduit encore des articles de :

° Pierre Restany : Autour de lui s’élaborèrent quelques mutations majeures de l’art du XXe siècle. Avant de devenir le grand théoricien du « Nouveau Réalisme » Restany écrivit dans « Cimaise » un texte provocant intitulé US go home and come back later . La revue bilingue l’avait publié en février 1959. Sa conclusion était on ne peut plus claire : Américains, rentrez chez vous et revenez-nous voir lorsque vous aurez quelque-chose de nouveau pour nous étonner, un second Jackson Pollock par exemple.

J’avais cru pour un temps que « l’abstraction lyrique » ou le paysagisme abstrait tel que le pratiquaient les peintres de la Galerie Arnaud constituaient le nec plus ultra de la modernité. Mais au début des années 1960, se produisirent trois événements qui changèrent radicalement ma conception de l’art. Ils provenaient tous trois de la Galerie J., rue Montfaucon, devant le Marché Saint-Germain. La Galerie J. était dirigée par la compagne de Pierre Restany, Jeanine de Goldschmidt.

Au cours du premier de ces événements, intitulé « Feu à volonté », Niki de Saint-Phalle avait tiré à la carabine sur des poches de plâtre emplies de couleurs liquides. Elle avait ainsi couvert le mur d’en face de drippings ou dégoulinades d’un nouveau genre. Le deuxième événement marquant avait été la transformation de la galerie en restaurant. Les critiques d’art s’étaient changés en serveurs (Michel Ragon avait joué son rôle avec application). Daniel Spoerri avait ensuite collé sur des planches les reliefs de ces repas pour les exposer comme des œuvres d’art. Enfin, de la Galerie J. était parti le cortège venu contempler le Rideau de fer , un mur de plus de 200 barils de pétrole barrant la rue Visconti, érigé par Christo. Le « rideau de fer » ne séparait pas seulement les deux Allemagne, c’était le mur difficile à franchir qui séparait le monde soviétique du monde dit « libre ». Christo, artiste Bulgare arrivé à Paris quelques années plus tôt, était bien placé pour ressentir l’absurdité meurtrière de ce mur qui ne fut détruit que 27 ans plus tard.

Nous traversons des rues le plus souvent sans rien savoir des innombrables événements qui, avant notre passage, s’y sont déroulés. Une idée un peu folle, chère à Raymond Hains, était d’installer, dans la vitrine des boutiques de fringues ou des commerces de luxe qui ont envahi Saint-Germain des Prés, de petits écriteaux rappelant qui avait auparavant occupé les mêmes lieux.

La rue Visconti, par exemple, était une rue chère à Balzac. Une plaque, au 17-19 rappelle qu’il tenta d’éponger ses dettes en y installant une imprimerie qui en deux ans fit faillite. Y vécurent aussi à d’autres moments le dramaturge Jean Racine et le peintre Eugène Delacroix. Sur le mur gauche de cette rue étroite, en 1961, juste à côté des tonneaux de Christo, des graffiteurs avaient tagué le sigle OAS, en redoublant le S final pour imiter l’insigne zigzagant des SS. Et sur le mur de droite, on pouvait encore lire des fragments de la phrase « Le fascisme ne passera pas ».

C’est au 3, tout au début de cette même rue Visconti, qu’a été créée par Gilles Naudin en 1994 la Galerie GNG. Et c’est là qu’en 2017 j’avais vu une exposition de dessins d’Anouk Grinberg sans avoir jamais trouvé l’occasion d’en parler. Les dessins en noir et blanc sur papier ou sur tissu d’Anouk Grinberg, surtout connue pour son talent de comédienne, sont plus qu’un simple hobby ou passe-temps. Ce sont d’authentiques apparitions qui se moquent bien de la succession des modes en peinture. Ils affirment avec force l’irruption du rêve dans le quotidien. Le surgissement d’une vie intérieure, brusquement, impose une évidence. Un sens, une signification apparait, là ou un regard distrait n’aurait vu qu’une accumulation anodine de nuages ou de simples taches d’encre. Je ne sais pas quelle technique elle emploie mais le résultat m’a parfois fait penser aux « dendrites » de George Sand mentionnées à la p. 109 d’ « Anachroniques du flâneur » 1 à 14 ».

° Gérald Gassiot-Talabot. Dans le catalogue de « Lost , Loose and Loved » une photo d’André Morain le montre trônant sous la pendule du restaurant Le Train Bleu à la Gare Montparnasse. Il est au centre d’un groupe d’artistes très nombreux, le soir du vernissage de l’exposition « Les mythologies quotidiennes ». G. G.-T. fut le catalyseur d’un mouvement appelé figuration narrative dont une rétrospective fut visible au Grand Palais en 2008. Les bandes dessinées avaient déjà influencé le Pop Art aux Etats-Unis notamment dans l’œuvre de Roy Lichstenstein. Il était aussi bien présent dans toutes les librairies du monde au rayon jeunesse. L’avènement de l’abstraction en peinture avait fait croire pour un temps la figuration définitivement dépassée. De nombreux artistes (parmi lesquels deux amis cités dans mes anachroniques, Michel Tyszblat et Bernard Ascal) tentèrent réhabiliter une forme très personnelle de figuration.

° Alain Jouffroy : poète ami, mais aussi critique d’art perspicace, écrivait :

« Une chose est claire : la peinture proprement dite me frappe aujourd’hui comme étant anachronique, dérisoire, et pathétiquement démodée. Elle survit. »

Il avait rencontré Marcel Duchamp et comme à beaucoup d’autres, cette rencontre lui avait tourné la tête.

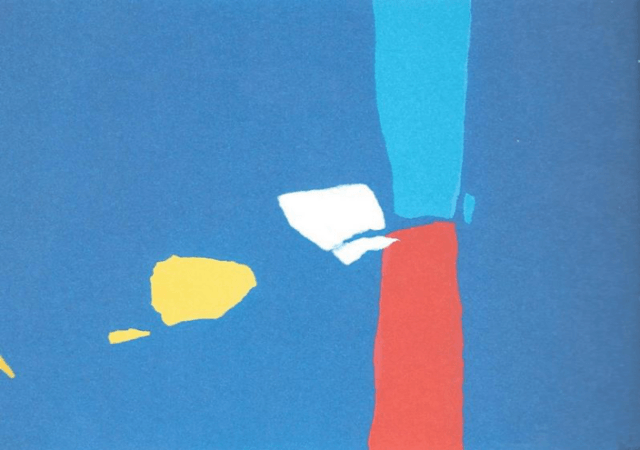

Mais à la même époque tout le monde était loin de vouer la même admiration à Duchamp. Un collectif d’artistes dont faisaient partie l’Espagnol Eduardo Arroyo, l’Italien Antonio Recalcati et le Français Gilles Aillaud avaient imaginé une « Fin tragique de Marcel Duchamp ». De cet « assassinat » subsistent huit tableaux actuellement conservés au musée national de la Reine Sofia à Madrid. C’est Arroyo, je crois, qui avait forgé ce slogan moralement irréprochable : Il vaut mieux travailler sans signer que signer sans travailler. Arroyo peignit aussi le portrait de quatre dictateurs. Hitler et Mussolini sont reproduits dans le catalogue. Les deux autres étant, sans doute, Staline et Franco. Mais parce que je ne crois pas qu’on puisse lutter contre la laideur en peignant la laideur, je préfère partager avec vous un collage de Nicolas de Staël en tout point digne de ce bleu cher au cœur de Miro.

J‘aimerais vous quitter sur une note aussi sereine, mais il m’est impossible de le faire sans partager avec vous quelques images supplémentaires qui me rendent ce catalogue encore plus précieux. D’abord une photo de Miles Davis et de Juliette Greco prise à Paris en 1949; ensuite, une sculpture du Japonais-Américain Shinkichi Tajiri intitulée « Lamentation pour Billie Holiday » surmontée par une photo d’elle; en troisième lieu, une photo de Thelonious Monk, prise à la Salle Pleyel par Marcel Fleiss en 1954. C’était bien avant que Marcel Fleiss ne fonde la Galerie 1900-2000, rue Bonaparte.

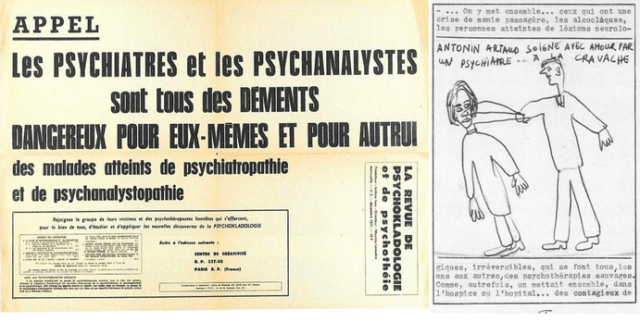

Pour finir, tout un chapitre traite des démêlés d’Isidore Isou avec la psychiatrie. Avec Tristan Tzara et Gherasim Luca, Isidore Isou, l’un des cofondateurs du Lettrisme, est indiscutablement l’un de mes Roumains de Paris favoris. Il faudra prendre le temps de lire attentivement des textes fondés sur l’expérience personnelle et une admiration profonde pour Antonin Artaud. Mais tout cela semble résumé avec éloquence par ces deux seules images :

Allons, c’est décidé, je veux aller voir cette exposition à Madrid avant qu’elle ne soit décrochée, le 22 avril 2019