« Anachronique du flâneur » N° 28

Marc Albert-Levin

Krikor Bedikian Incontestable auteur de chefs-d’œuvre inconnus

Impressionniste cent ans trop tard mais toujours impressionnant

Marcel Duchamp, observateur très perspicace de la scène artistique de son temps (n’étaient-ils pas tous artistes dans sa famille ?) a fait remarquer que si l’œuvre d’un peintre survivait de vingt ans à la mort de son auteur, ce serait en vertu de mécanismes et de spéculations qui n’auraient plus rien à voir avec les intentions de l’artiste.

Je crois entendre la voix enregistrée de Marchand du Sel, grand découvreur de « l’infra mince » (ce qui est à peine perceptible, comme le tassement d’un coussin lorsqu’on s’assoit dessus) ou l’inventeur de la quincaillerie paresseuse, « le robinet qui cesse de couler quand on ne l’écoute pas ». J’entends cette voix un peu nasillarde qui semble toujours teintée d’une pointe d’humour, que you tube rend accessible à qui veut l’entendre plus de cinquante ans après qu’elle s’est éteinte. Qui aurait pu imaginer qu’il y aurait un jour un Prix Marcel Duchamp ? Surtout pas lui, qui avait tenté de dynamiter ce qu’il appelait « la peinture rétinienne » et toute idée d’académisme. Ce prix, fondé en l’an 2000, en est à sa 22e édition ! C’est pourtant le concept d’infra mince qui va me permettre de retrouver un peintre dont j’aimerais vous parler maintenant qui s’appelait Krikor Bédikian. Sur une feuille de carnet pieusement conservée par le Centre Pompidou, Marcel Duchamp a écrit : « Le possible est un infra mince. » C’est ainsi qu’il écrit infra mince, sans trait d’union mais en séparant bien les deux composantes du mot. « La possibilité de plusieurs tubes de couleur de devenir un Seurat est « l’explication » concrète du possible comme infra mince. Le possible impliquant le devenir – le passage de l’un à l’autre a lieu dans l’infra mince. » La possibilité pour plusieurs tubes de couleur de devenir un tableau de Krikor Bédikian… C’est une possibilité que Krikor n’a cessé d’explorer tout au long de sa vie. Impressionniste, oui, mais qui n’a jamais imité la touche de personne, pas plus celle de Seurat que celle de Signac, de Monet ou de Van Gogh. Il a trouvé sa touche personnelle, un peu décalée, à la fois précise et floue, parfois ressemblante parfois suggérée. Autoportraits, baigneuses sur la plage, les barques en bord de mer, les clowns, le cirque, natures mortes, c’est Picasso, c’est Lautrec : ces thèmes classiques de la peinture, Bédikian les a tous repris avec une fraîcheur qui lui a valu, de son vivant, de nombreux admirateurs. Maintenant encore ses partisans et collectionneurs comme Klaus Reuter, président de la Fondation Bédikian qui « s’est donnée pour vocation de conserver et promouvoir son œuvre » parle de lui avec une chaleur qui va bien au-delà de l’intérêt d’un simple collectionneur. La peinture de Bédikian a touché sa vie, comme elle a touché celle de Gertude Roquefort-Villeneuve (ex Mme. Luc), sa mécène et la co-fondatrice de la Fondation Bédikian dont Klaus Reuter a hérité. C’est une histoire d‘amour qui se propage, amour de Bédikian pour les sujets qu’il a peints, amour des collectionneurs pour les tableaux de Bédikian. D’ailleurs, il en va de l’amour de la peinture comme de l’amour de certains morceaux de musique, c’est une forme de contagion mais celle-ci bénéfique, une forme de partage et de générosité. Il y a souvent un(e) ami(e) qui vous dit : « Tu devrais voir cela ! » ou bien encore : « Il faut que tu écoutes ça ! » Krikor est parfois écrit Krigor, ce qui se rapproche de Grégoire la forme romanisée de son prénom, mais le prive du k présent dans Ankara, son lieu de naissance en 1908. Sa biographie s’ouvre sur une tragédie dont son œuvre, toute de charme et de tendresse, ne portera nulle part la moindre trace. Son père est assassiné sous ses yeux à Ankara, alors qu’il n’est encore qu’un enfant. Cela s’inscrit dans une tragédie qu’il faut bien appeler « le génocide des Arméniens ». Même Internet vous le dira si vous tapez «Massacre des Arméniens » : Le samedi 24 avril 1915, à Constantinople (l’ancien nom d’Istanbul), capitale de l’empire ottoman, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C’est le début d’un génocide, le premier du XXe siècle. » Le père de Krikor était juge, il faisait donc partie des notables. Le gouvernement turc a longtemps nié la réalité de ce génocide. J’en ai appris l’existence par ma mère, née à Constantinople, en 1913, sous le nom de Blanche Fresco. Son père, possesseur d’un passeport britannique, s’en servit pour héberger plusieurs familles d’Arméniens en fuite. A plus de 90 ans, au début des années 2000, ma mère était toujours hantée par les cris des femmes arméniennes violées dont on assassinait les maris sous leurs yeux.

Omiros (1927-2012)

J’ai bien connu un autre peintre né en Turquie, à Istanbul. Il n’était pas arménien mais grec. Lui aussi était passé par l’Ecole de Paris dans les années 1950-1960, Il s’agit d’Omiros qui vécut très douloureusement le dilemme des années 1950 abstraction versus figuration, genres ennemis considérés comme incompatibles. Omiros élabora également une forme de peinture figurative très originale, mais totalement méconnue à une époque où seule l’abstraction avait droit de cité. Il émigra à New-York dans les années 1970 et entreprit de peindre sur un gigantesque rouleau de toile rien de moins qu’une histoire des civilisations. Grand admirateur d’icônes, il se lança aussi le défi de rénover la peinture byzantine. Il n’obtint jamais l’aval des autorités religieuses qui lui avaient proposé de décorer leur église. Mais il fit quantité de peintures sur ce thème et les reproduisit dans un livre de grand format qu’il intitula « Byzantine painting ». En 1978, Omiros, dans une série intitulée « Massacres et génocides du XXe siècle », peignit une toile de 2m,70 x 5m,30 intitulée « Le génocide arménien ». Dans une monographie en anglais sur son travail qui n’a jamais été publiée, je lui demandais : « Qu’est-ce qui t’a poussé, Omiros, à consacrer autant de temps à un sujet aussi désagréable et déplaisant ? Pourquoi peindre des toiles si différentes de ce que les gens aimeraient accrocher sur leurs murs, pour améliorer la décoration de l’espace dans lequel ils vivent ? » Il m’avait répondu : « Ce n’est pas un concept abstrait pour moi. Cela me touche dans ma chair. Ma femme, Rena, est arménienne. Je suis moi-même un Grec né en Turquie, et j’ai passé de nombreuses années à Paris avant d’émigrer aux Etats-Unis. Mes fils sont américains. Je suis un citoyen du monde et me sens concerné par les violations des droits humains partout où elles se perpétuent. Je ne peux pas oublier et personne ne devrait oublier. L’amnésie est précisément ce qui rend possible que cela se

reproduise. »

livre autoédité intitulé « Abstract and Beyond » (Abstrait et au-delà) p. 221-222.

Krikor Bédikian

Mais revenons à Krikor Bédikian. Si Rembrandt a peint une bonne centaine d’autoportraits, combien Krikor en a-t-il peints, lui qui n’a cessé, toute sa vie durant, de se poser devant un miroir un pinceau à la main et de se demander « Quelle est cette image que me renvoie le miroir et qui me ressemble si peu ? » La juxtaposition de deux de ces autoportraits, est tout à fait frappante. Le contraste est vif, entre le jeune homme au teint lumineux et le vieillard meurtri par la vie. Ce n’est pas seulement le visage qui s’est alourdi, les cheveux qui ont blanchi. Même ses vêtements ont pris des rides. Sait-il qu’il n’a plus longtemps à vivre ? Personne à vrai dire ne connaît ce moment fatidique où votre corps vous lâche comme une machine trop usée et où vous partirez de l’autre côté du rideau de l’air.

Trente-six ans séparent les deux images. Le jeune homme aux yeux brillants et au visage lisse et un vieil homme aux traits flous, comme rongés par l’incertitude.

Le sourire

L’un des plus beaux portraits que Krikor Bédikian ait jamais peints s’intitule « Le sourire ». C’est celui de Mme Jean René Luc. Il s’agit de Gertrude Luc (devenue en 1972 Mme. Roquefort-Villeneuve), une femme dont il a fait la connaissance en 1950 qui devint sa muse et sa mécène. C’est elle qui créa la fondation Bédikian avec la veuve du peintre et des amis, afin de protéger et de sauvegarder son œuvre. Toutes les œuvres reproduites dans cette anachronique appartiennent à la Fondation Bédikian. Elles sont tirées d’une monographie d’une quarantaine de pages intitulée « La peinture vive de Krikor Bédikian ». L’éventail des thèmes abordés par Krikor Bédikian ne se limite pas aux portraits, si charmants soient-ils. Il y a aussi la nature : les paysannes aux champs, les vignes, les barques et leurs haleurs, l’océan, la plage, les baigneuses, et même quelques « instantanés » de grandes villes comme Venise ou Paris. Sans oublier un thème que Krikor a abordé avec bonheur : les clowns et le

cirque.

46 x 38cm, huile sur toile.

« Le sourire » exprime la tendresse du peintre pour son modèle. La gratitude qu’il éprouve à son égard se ressent dans la douceur du tableau. Il y a l’inclinaison charmante du visage de Gertrude Luc, que Wikipedia qualifie de « femme du monde ». Elle fut deux fois mariée à des hommes occupant des positions importantes dans la société. Mais il semblerait que rien n’ait jamais ébréché l’amour platonique, cette sorte de communion dans l’amour de l’art qu’elle partagea avec cet artiste lui-même marié. Krikor l’a peinte rêveuse, les yeux à peine clos, un léger sourire s’esquisse sur son visage fin. Son teint lumineux contraste avec une longue mèche de cheveux noirs. On peut imaginer une abondante chevelure qui se confond avec les torsades du montant d’une chaise. C’est une curieuse aventure que celle de l’art aux XXe et XXIe siècles. On a inventé quelques mots pour en parler : « anti-art », « artisation » (transformation d’un objet usuel en œuvre d’art), « financiarisation »…Mais certains artistes, comme Krikor Bédikian, ont résisté aux sirènes de la modernité et ont continué leur poursuite de la beauté, contre vents et marées. L’écart est de plus en plus grand entre ce qu’une personne sans spécialisation particulière aime dans une exposition et ce qui lui est présenté comme « le fin du fin » de la modernité, noyé dans un discours souvent peu compréhensible. Il suffit pour bien s’en convaincre d’aller voir « La collection Pinault » à la Bourse de Commerce à Paris (du 19 janvier au 14 février 2022). Tous ceux à qui j’ai montré des reproductions de tableaux de Bédikian ce sont exclamés « C’est magnifique ! » Mais ils ne sont ni critiques d’art, ni spécialistes. Ils sont seulement sensibles à cette capacité qu’a eue Bédikian de « saisir le réel », de « suggérer la vie ». Personne ne devrait se laisser influencer par l’avis des autres, surtout lorsqu’il est fondé sur des modes et des préjugés du genre « L’impressionnisme, ce n’est beau que dans les musées ! » Rimbaud a revendiqué l’amour des « peintures idiotes ». Marcel Duchamp a un jour signé la peinture d’un restaurant devant laquelle il était assis, à New York. Il a proposé à la contemplation des objets déjà tout faits (ready made) choisis précisément pour leur insignifiance. Comment pourrais-je ne pas revendiquer haut et fort mon amour pour la peinture de Krikor Bédikian qui sut capter de façon si personnelle des moments et des mouvements de vie ?

J’observe avec le plus grand intérêt, depuis plus d’une dizaine d’années, l’évolution d’une œuvre que je trouve passionnante. C’est celle d’une amie peintre qui vit à Nice, où se trouve son atelier. Elle s’est donné le mal de créer un e-book qui retrace près de quarante ans de son travail. Je l’ai présenté à deux marchands parisiens qui ont conservé l’e-book pendant plusieurs semaines sans trouver le temps d’y jeter même un coup d’œil. Il y a belle lurette que la qualité plastique d’une œuvre peinte ne les intéresse plus le moins du monde. Le premier marchand m’a posé une seule question : « A votre avis, combien d’argent faut-il pour lancer un peintre inconnu ? » Le second marchand a posé lui aussi une question lapidaire sans le moindre rapport avec la peinture qu’il n’avait pas pris la peine de regarder : « Quel âge a-t-elle, votre amie ? » Ne restent en définitive que les rencontres de personne à personne, et cet amour d’une œuvre qui se propage un peu comme une foi religieuse. Pour citer Clark Strand, auteur américain d’un livre que j’ai eu un grand plaisir à traduire « comme une flamme se transmet d’une bougie à une autre ». « Le salut du cheval blanc » est un bel exemple du style très particulier de Bédikian, ce mélange de fidélité au réel suggérant une ressemblance quasi photographique et des parties presque abstraites, le jeu des ombres et le premier rang des spectateurs, de l’autre côté de la balustrade, dans la partie supérieure du tableau. Reste le personnage intriguant de l’écuyère qui, en tenant les rennes, indique au cheval qu’il doit s’agenouiller et l’étonnant raccourci de la patte gauche qui rend visible cet agenouillement. J’imite le cheval blanc et pour cette anachronique, je vous tire ma révérence.

De la musique avant toute chose

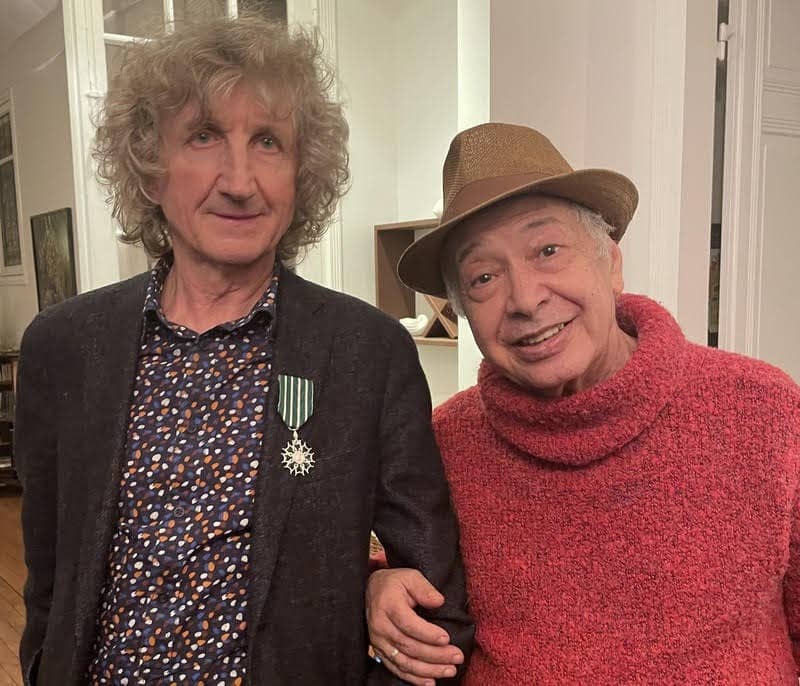

Non, la révérence du cheval de cirque n’était qu’une fausse sortie. Cette « Anachronique du flâneur N°28» manque totalement de musique. A quoi servirait d’avoir toujours dans les oreilles la magnifique injonction de Paul Verlaine « De la musique avant toute chose » si l’on ne vous a toujours pas fait entendre la moindre note ? Le 2 février 2022, Woytek Konarzwski, photographe émérite (comprenez qui a le mérite de ne voir que ce qu’il y a d’intéressant dans le visage des personnes dont il tire le portrait) a reçu, des mains de Mylène Vignon, sa complice en art depuis vingt-deux ans, la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Woytek sait découvrir la beauté dans tout ce qu’il photographie. Il vous fait ressentir la beauté sensuelle des fleurs (ne déploient-elles pas tous leurs charmes pour inciter les insectes à la pollinisation ?) Woytek peut aussi bien faire ressentir l’élégance et la sobriété de la ligne d’un stylo Mont-Blanc. A l’occasion de la remise de cette médaille de chevalier des Arts et des Lettres plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées chez ses amis Pierre et Anna Aussure, dans leur immense appartement au début du bd Raspail, à la hauteur où la rue du Bac croise le boulevard Saint-Germain. J’ai été accueilli avec une grande gentillesse par Pierre Aussure, l’hôte, dans cette impressionnante maison qui comporte même un jardin intérieur égayé de sculptures contemporaines. Pierre est comme moi un petit grand homme ou un grand petit homme, comme on voudra.

chez Anna et Pierre Aussure. Photo Aliska Lahusen.

Je n’ai pu m’empêcher de lui rapporter l’anecdote de ma première rencontre avec Miles Davis à New York en 1975. Miles m’avait dévisagé de la tête aux pieds avant de constater, avec son inimitable voix éraillée : « You’re a short motherfucker ain’t you ? » Cela pourrait se traduire par « T’es un petit maman-fouteur, pas vrai ? » Mais comme j’ai constaté qu’il était exactement de la même taille que moi, j’ai répondu à l’insulte par un sourire mielleux. En réalité, j’étais transporté de rencontrer en personne ce magicien de la musique moderne qui avait enchanté mes jours et surtout tant de mes nuits depuis l’âge de quatorze ans. Comme il n’a pas senti chez moi la moindre hostilité, Miles s’est effacé de la porte et m’a dit en me faisant signe d’entrer« Go ahead, Indian ! » (Rentre, l’Indien). Il me confierait par la suite pendant cinq mois les clés de sa maison. Pourquoi ? Pour y faire le ménage et la cuisine parce que Sheila Anderrson, sa nouvelle petite amie, lui avait dit qu’elle ne viendrait pas vivre chez lui s’il n’engageait pas quelqu’un pour accomplir les menues tâches quotidiennes.. J’ai aussi demandé à Pierre Aussure quel était son lien avec la Pologne, puisque la Pologne est ce fil rouge qui relie les membres de Saisons de Culture, association franco-polonaise. Fil rouge ? Un fil invisible que, selon la mythologie chinoise, les dieux attachent autour des chevilles de ceux qui sont destinés à se rencontrer, à se marier ou à s’aider d’une façon ou d’une autre. Ceux que rapprochent leurs affinités électives pour reprendre le titre d’un ouvrage de Goethe. Pierre m’a répondu qu’il était marié à Anna Tepli-Aussure, qui était polonaise et qu’il avait rencontrée quand il était prof à Sciences Po. Un fil rouge invisible me relie moi aussi à la Pologne, puisque mon père est né à Varsovie. C’est quelque chose que j’ignorais jusqu’en 2011, lorsqu’Omiros m’a invité à venir voir son travail à New York. Le président Nicodème Sarkophage avait instauré un passeport « biométrique » que l’on ne pouvait obtenir qu’en fournissant la preuve de la francitude ou la francisation de ses parents. J’avais toujours cru que mon père Henri Levin était né en Russie. Il était fils d’un père (mon grand-père) « bibliothécaire du Tzar, avec droit de cité à Saint-Pétersbourg ». Avec une fierté enfantine, je répétais comme un perroquet pour épater mes copains de l’école communale de la rue Turgot dans le 9e arrondissement de Paris : « bibliothécaire du Tzar, avec droit de cité à Saint-Pétersbourg ». J’ignorais que ce « droit de cité » était un privilège accordé à quelques juifs que leur profession autorisait à résider dans la ville intra-muros, les autres étant contraints à vivre dans un ghetto. Comment prouver à Nicotine Sarkopathe la franchitude de mes deux parents décédés ? Ma mère était devenue française en épousant Emile Albert, un Français de souche né à Bressuire dans les Deux Sèvres. Il avait eu la bonne idée, en épousant notre mère, d’adopter ses quatre enfants, Danielle, Marc, Alain (Ilan) et Philippe. Ma franchitude ainsi prouvée, je n’ai retrouvé l’atelier d’Omiros, à Hoboken dans le New Jersey qu’avec un bon mois de retard. Et j’avais découvert sur la fiche d’état civil de mon père la mention « né à Varsovie » ! Il était né dans un train en 1902, pendant un voyage de ses parents en Pologne. D’ailleurs, à l’époque, la Pologne n’existait pas encore, elle avait été avalée par la Russie. En contredisant Alfred Jarry qui écrivit dans « Ubu roi » « S’il n’y avait pas de Pologne, il n’y aurait pas de Polonais ! », on pourrait dire de mon père : « S’il n’y avait pas de Pologne, il ne pouvait pas être polonais ! » Jusqu’à sa naturalisation française, après s’être illustré dans la Résistance, il n’avait eu qu’un passeport « Nansen ». Ce passeport prit le nom d’un scientifique et explorateur norvégien, Fritjof Nansen, qui fut de 1920 à 1930 Haut Commissaire aux réfugiés de la Société des Nations. Ce document servit de titre de transport, entre 1922 et la Seconde Guerre mondiale, à quantité d’apatrides et d’Arméniens. Notamment à Krikor Bédikian dont je parlais au début de cette « Anachronique ». Je lis dans une de ses biographies : « Né à Ankara, Turquie en 1908 … On le retrouve dans des orphelinats religieux à Corfou et à Beyrouth. C’est là qu’il réalise ses premiers dessins …avant de s’embarquer pour Marseille avec un passeport ‘Nansen’ … » Mais revenons à « Saisons de culture » et à cette soirée du 2 février 2022 en l’honneur de Woytek Konarzewski, chez Anna et Pierre Aussure. La plupart des invités étaient amis ou membres de l’association « Saisons de Culture ». Beaucoup s’étaient déjà vus à la Mairie du 6e arrondissement de Paris lors du « Florilège » qui célébrait les dix ans du magazine en ligne et de la maison d’édition éponyme (du même nom), pour reprendre cet adjectif souvent utilisé par Mylène Vignon. Ils semblaient tout droit sortis des pages de « Au fil du temps », le livre de portraits écrits par Mylène, la rédactrice en chef et illustré par des portraits photographiques de Woytek, le président de l’association. Pardonnez-moi de ne citer qu’un infime échantillon des personnes présentes, celles avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger quelques mots ce soir-là : Je les nomme dans l’ordre alphabétique, par attachement à cette forme de classement qui, avec mon nom d’Albert, me met en tête de liste. Il y avait Delphine André, comédienne de talent, accompagnée d’un ami charmant qui m’a couvert de compliments ; Cyb, artiste peintre et écrivain, experte en philosophie ; Aliska Lahusen, sculptrice dont les formes simples et épurées me rappellent l’œuvre exemplaire de cette grande artiste d’origine hongroise que fut Marta Pan. J’avais rencontré Marta Pan lors de l’inauguration de sa sculpture flottante dans le parc de sculptures du Kröller-Muller Museum à Otterlo, en Hollande. J’y avais été invité par Jean-Robert Arnaud, qui était son marchand. Le schnaps accompagnant le poisson fumé offert aux visiteurs m’avait fait tourner la tête. En traversant une salle pleine de tableaux de Van Gogh, j’avais pensé qu’un peu d’alcool aidait à mieux comprendre la façon peu logique qu’avait Vincent de faire danser l’espace autour des objets. Je m’en souviens encore, plus de cinquante ans plus tard. Je continue à égrainer le nom de quelques invités en essayant de ne pas me perdre dans des digressions autobiographiques. Comme dirait mon ennemi intime, Zéglobo Zéraphim, « Il ne parle des autres que pour parler de lui ! – Mais non, mais non ! – Mais si mais si ! » Il y avait aussi Katarzyna Lavocat, (lissier, lissière ?) autrice de tapisseries aux couleurs aussi joyeuses que soyeuses ; Gilles Naudin, directeur d’une galerie de la rue Visconti où j’ai vu les peintures parfois assez sombres d’Anouk Grinberg. En plus d’être l’actrice talentueuse que beaucoup connaissent, Anouk est aussi l’autrice de « Dans le cerveau des comédiens », un livre dont mon propre cerveau n’a pas toujours tout compris ; Sophie Sainrapt, dont l’œuvre est un constant éloge de la beauté féminine ; Esther Segal, dont les émissions radiophoniques sur « Présence protestante » « Plaisir d’écrire » sont devenues « Le sentier des étoiles », un livre édité par Saisons de culture ; et Katy Sroussy, qui programme les expositions sur les miroirs du café Select où j’ai vu notamment les peintures de Cyb. Mais ma grande découverte de la soirée a été d’ordre musical. Devant un impressionnant buffet, j’avais remarqué une jeune femme brune, discrète, presque effacée, qui remportait dans la cuisine les assiettes remplies de noyaux d’olives et de cure-dents et les verres vides abandonnés. J’ai pensé : « probablement une amie de la famille ». En plus d’une collation le texte de l’invitation envoyée par Woytek promettait « un petit concert de piano ». Mais la soirée avançait et toujours pas de musique. La maîtresse de maison, Anna Tepli-Aussure (elle-même autrice d’un très beau livre, texte et photographies intitulé « La Chine sans masque ») avait servi à tout le monde dans des gobelets dorés une spécialité polonaise, un consommé de betterave (un bortch) délicieux.

Il y eut le discours de Mylène présentant Woytek et lui accrochant la médaille. Elle avait reçu cette médaille elle-même il y a quatre ou cinq ans. En présence d’Eric Le Goff, représentant du ministère de la culture, elle a appelé auprès d’elle ceux qui dans l’assistance avaient déjà reçu la même distinction : Sophie Sainrapt, Véronique Grange-Spahis, Danuta Dubois, et Jacques-Marie Ponthiaux, entre autres. Cela fut suivi des remercîments de Woytek. Puis, tout à coup, de l’énorme piano à queue en bois blanc qui trônait au centre de la plus grande pièce, s’est échappée une cascade d’harmonie. C’était de la musique contemporaine à laquelle le piano, très légèrement désaccordé donnait un petit goût acidulé. Et surprise des surprises, la virtuose qui avait libéré la cascade de notes que nous entendions était précisément la jeune femme brune que j’avais vue en arrivant s’affairer avec tant de dévouement autour du buffet. Elle s’appelle Miranda Delialisi. J’ai pensé « Voilà une personne qui connaît sa propre valeur et n’a pas besoin de prendre des airs prétentieux. » Nous avons échangé nos adresses mail et je lui ai demandé quelques précisions : « Les morceaux que j’ai joués au piano sont: Arnold Schoenberg Sechs Kleine Klavierstücke op. 19 (1911) et Luciano Berio – 6 Encores n’3 – Wasserklavier. – A certains moments vous sembliez avoir tout mémorisé et à d’autres, vous servir d’une partition … – En concert je joue les partitions par cœur évidemment, l’autre soir c’était entre deux car c’est un nouveau répertoire. » Je me suis empressé de les rechercher sur You Tube, (puisque nous vivons cette époque extraordinaire où il suffit de taper le titre d’un morceau sur le net pour en entendre plusieurs versions). Et j’ai été surpris par le manque de vigueur et d’enthousiasme des interprètes filmés, comparés à ce que nous avait fait entendre Miranda. Dans les « Six petites pièces pour piano » le pianiste a l’air de s’endormir entre chaque note, et dans « Encore N° 3 » de Bério, un autre interprète a l’air de se noyer dans l’eau (Wasserklavier) à laquelle fait allusion le titre du morceau. Ah, j’allais oublier deux charmantes collègues critiques d’art, Véronique Grange-Spahis et Ileana Cornea qui m’ont raccompagné en voiture jusqu’à la maison.

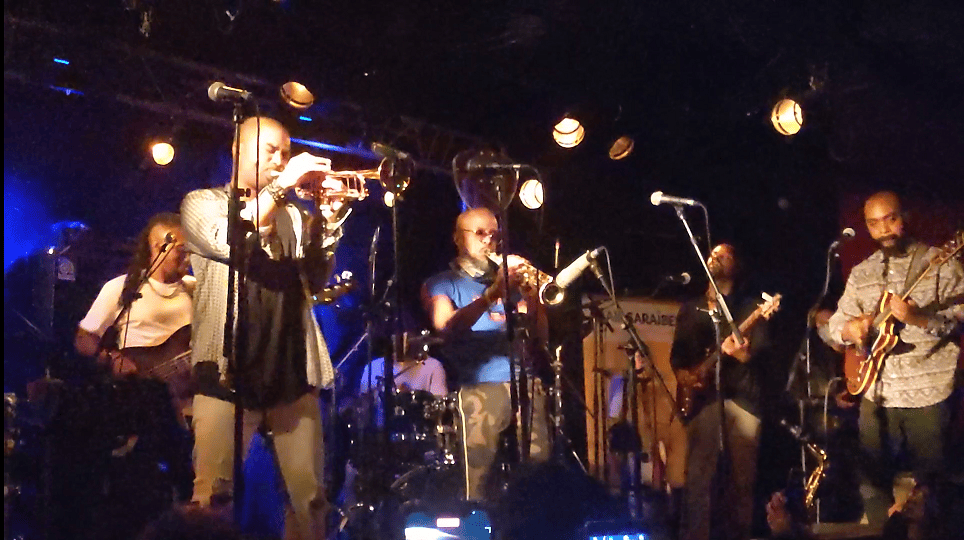

Le Jazz caribéen au New Morning à Paris

J’écrivais un peu plus haut : « Il y a souvent un(e) ami(e) qui vous dit : ‘Tu devrais écouter ça’ … » Cette fois-ci l’amie s’appelait Marie-Claire et elle m’a fait découvrir la musique étonnante et détonante d’un Haïtien de Montréal, Jowee Omicil. Elle m’a d’abord permis d’aller l’entendre au Duc des Lombards à Paris. Jowee (prononcez Djo-eh, presque comme joy, la joie) est un multi-instrumentiste qui joue aussi bien des saxophones (alto, ténor, soprano) que de la flûte, de la clarinette, et même de la trompette. Il est de toute évidence familier du jazz afro-américain, de Charlie Parker jusqu’à Ornette Coleman. Ornette lui aurait dit que « la musique est un jeu d’enfants qui risque à chaque instant d’être pris au sérieux ».. Jowee chante, danse et se dépense sans compter pour entraîner son public dans la transe. Il dispense avec générosité bonne humeur, humour et joie de vivre, des denrées rares dans notre époque plutôt anxiogène. Il est aussi l’un des piliers du Big in Jazz Collective, un octet comprenant, en plus de Jowee, Ludovic Louis, un excellent trompettiste qui dialogue sans cesse avec Jowee et avec qui il joue les thèmes à l’unisson ; deux batteurs « Tilo » Bertholo et Sonny Troupé ; un pianiste, Maher Beauroy, deux guitaristes Ralph Lavital et Yann Négrit ; et pour finir un bassiste, Stephane Castry. Tous les instrumentistes accompagnent leurs morceaux de chansons, c’est une joyeuse polyphonie qui s’est fait entendre le 3 février 1922 au New Morning. Le New Morning, rue des Petites Ecuries dans le 10e, est un haut lieu parisien de la musique de Jazz. Il fut pendant des années dirigé par Mme Fahri, une journaliste franco-égyptienne dont la présence chaleureuse est encore dans la mémoire de nombreux musiciens. Elle est maintenant remplacée par sa fille Catherine avec qui j’ai eu le grand plaisir d échanger quelques mots en octobre 2021, lors du dernier Marché de la Poésie, Place Saint-Sulpice. Au New Morning, je me souviens avoir entendu au fil des ans : la trompette de Chet Baker, les joues creusées par l’âge et le regard perdu dans une éternelle rêverie, sa voix si douce chantant des standards sirupeux comme « My funny Valentine » ou « Laura »; le grand orchestre de Sun Ra et sa recréation d’un monde imaginaire dans lequel il projetait l’Egypte antique dans l’espace intergalactique. Ou bien encore il scandait des poèmes contre la guerre nucléaire. « S’ils poussent sur ce bouton, tu peux dire adieu à ton cul » (good bye my ass, good bye !) ; Pharoah Sanders, curieux père Noël noir à la barbe blanche, chantant « The creator has a masterplan » (Le créateur a un plan directeur) ou démontrant sa maîtrise du souffle circulaire. Il tenait son saxophone ténor à bout de bras, et terminait un morceau seulement en actionnant les tampons ; Marion Brown, à plusieurs reprises parisien, faisant dialoguer son saxophone alto avec le piano de Mal Waldron ou de Michel Graillier. A la fin d’un concert au New Morning, un spectateur-auditeur était venu voir Marion et lui avait dit : « J’avais l’intention de me suicider mais après vous avoir entendu, j’ai changé d’avis » ; Larry Coryell, guitariste virtuose, jamais content de lui, toujours à la recherche d’une plus grande perfection ; le grand orchestre de Rido Bayonne, compositeur et lui aussi multi-instrumentiste, faisant entendre un jazz venu du Congo ; Archie Shepp, accompagné par le pianiste Horace Parlan et le batteur Steve McCraven… Et Stan Getz, comment aurais-je pu oublier Stan Getz ? Dans la loge du New Morning, il était accompagné de Samantha, une ravissante jeune fille américaine qui pratiquait le bouddhisme. Il l’avait rencontrée dans une boutique de disques, à San Francisco je crois, et ils ne s’étaient plus quitté depuis. J’écoutais déjà le saxophone de Stan Getz à Agboville, en Côte d’Ivoire, en 1960. L’allégresse d’un morceau portant le titre curieux de Mosquito Knees (des genoux de moustique ?) me restitue, chaque fois que je l’entends, le goût inimitable du foutou de bananes plantain et l’odeur si suave des manguiers. J’avais ensuite rencontré Stan Getz en 1975 dans les coulisses de Jazz à Newport. Il avait donné l’accolade à Miles que j’étais payé (mal payé mais payé quand même) pour suivre à l’époque comme son ombre. Miles avait eu le culot de demander à Stan Getz s’il avait avec quelque-chose de bon pour le moral. A quoi Stan s’était empressé de répondre qu’il n’y touchait

plus

Les murs du New Morning ont résonné de tant de chefs-d’œuvre qu’ils pourraient à eux seuls vous raconter toute l’histoire du Jazz des quarante dernières années. Le jazz ne se démode pas, il vous accompagne toute une vie. C’est comme s’il piégeait vos émotions d’un moment pour vous les rendre plus tard, pour faire résonner le passé dans un nouveau présent. C’est aussi une grande famille où tout le monde connaît tout le monde, une mémoire collective s’enrichissant sans cesse de nouvelles anecdotes. Pour moi, le jazz a commencé au « Chat qui pêche », au Quartier Latin, quand, à peine âgé de seize ans, je me collais l’oreille au flanc du piano droit de Bud Powell. Je ne voulais pas perdre une seule des notes que, les yeux perdus dans le vague, le nez levé vers le soupirail, les doigts de Bud articulaient sur le clavier. Il jouait, à une vitesse vertigineuse, les thèmes.be-bop de Charlie Parker ou de Thelonius Monk ou ses propres compositions. Jazz, et Collective deux mots qui font partie du Big in Jazz Collective, ce nom choisi par le groupe qui jouait le 3 février 2022 au New Morning. En fait, cela a démarré par le Big in Jazz Festival de Martinique et cela a donné naissance au Big in Jazz Collective en 2020 après une résidence de ces artistes, invités pour une restitution lors du festival en août 2020. Un nom que l’on peut lire de diverses façons : Jazz grand (big in) par son sens du collectif ou Jazz biguine collective. La biguine est cette danse martiniquaise traditionnelle dont on retrouve parfois des échos dans leur musique. Les allusions à la musique traditionnelle (les hommages à Eugène Mona (1943-1991) par exemple, se comprennent, venant d’un groupe composé de musiciens nés en Haïti, Martinique et Guadeloupe, d’où l’appellation de « Jazz caribéen ». Mais ils sont aussi capables de chanter à l’unisson un morceau des Beatles, « Come together, right now, over me ! ». En dehors d’être des afro-descendants, qu’ont-ils, en commun avec le jazz américain ? Ils ont reçu le rythme et la danse en héritage. Ils jouent en dansant et dansent en jouant. Et s’efforcent sans cesse de faire entrer les spectateurs dans la danse et de les faire chanter avec eux. Comme l’indique le titre du premier album qu’ils ont enregistré « Global » leur but est de partager ces rythmes et ces harmonies qu’ils aiment avec le monde entier. En tout cas, ce soir-là, malgré les injonctions constantes à garder ses distances et à ériger des barrières entre soi et les autres, la communauté antillaise à Paris avait dû se donner le mot car le New Morning était plein de personnes masquées mais quand même plein à craquer.