Anachronique du flâneur N° 31

Chère lectrice, cher lecteur

Je ne saurais vous dire à quel point vous m’avez manqué. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut écrire, sans la moindre rature ou censure, tout ce qui vous passe par la tête avec l’espoir d’être lu, vu, et entendu. Cette anachronique a beau n’être qu’une bouteille à la mer, un des milliards de textes numérisés flottant sur la toile (le web, cette toile d’araignée virtuelle sur laquelle on trouve accrochés parfois des images et des textes passionnants) elle me permet de continuer à exister depuis 2012 !

Certaines personnes ne cessent de critiquer la toile. Elles se sentent traquées, fliquées, espionnées. Est-ce parce que je n’ai rien à me reprocher (ou plutôt parce que je ne me reproche rien) ou est-ce parce que cela satisfait mon caractère exhibitionniste ? Vivre dans une maison de verre, sous l’œil infatigable de Big Brother, ne me dérange aucunement. Ce serait plutôt le contraire qui me désolerait. Que personne ne s’intéresse à moi, que mes selfies s’effacent lorsque mon espace de stockage sera parvenu à saturation. Que mes souvenirs se désintègrent comme les fresques des premières églises chrétiennes d’Antioche, détruites en février 2023 par un tremblement de terre qui place, le long de la même faille sismique, les deux pays en rivalité pour leur possession, la Turquie et la Syrie.

Mais trêve de divagations, diversions et digressions en tous genres. Dans mon « Anachronique N° 9 » j’écrivais déjà :

« J’ai bien peur que … votre anachronique du flâneur se change en anachronique du pleureur tant cette année 2013 a été pour moi lourde en départs d’amis très chers vers cet autre plan d’existence que, par ignorance, nous appelons la mort. » (« Anachroniques du flâneur » N° 1-14, Editions Saisons de Culture 2017, p. 111.)

Il y a dix ans, je pleurais la mort de deux frères, mon frère dans la vie, Ilan Halevi – que ses ennemis pour dénigrer son engagement en faveur d’une Palestine indépendante appelaient « le juif d’Arafat » — et mon frère en art, le peintre Michel Tyszblat, fils d’un tailleur polonais que j’avais rencontré au mariage de ma sœur Danielle, en 1959 alors que je n’avais pas encore vingt ans. Et voilà que maintenant je pleure la disparition presque simultanée de deux grands artistes qui étaient aussi pour moi des modèles sur le plan de la pratique bouddhique : le peintre japonais Shoïchi Hasegawa (décédé le 22 février 2023) et le saxophoniste afro-américain Wayne Shorter (décédé le 2 mars de la même année).

Une religion inventée pour faire face à la mort

Le bouddhisme (comme beaucoup d’autres religions sans doute) a été inventé pour résoudre cette redoutable énigme que constitue, pour tous les êtres humains, l’horrible inexorabilité de leur propre mort. Les textes bouddhiques relatent ce qu’ils appellent « les quatre rencontres » : les facteurs qui ont incité, cinq ou six siècles avant l’ère chrétienne, le prince Siddhârta Gautama (pas encore appelé Shakyamuni, le sage des Shakya) à quitter un royaume d’Inde sur lequel il était appelé à régner.

J’entends se gausser ce mécréant de comédien, Yves-Robert Viala : « Dinde, dinde qu’est-ce que c’est que cette dinde-là ? » Et, vivante réincarnation du non moins mécréant Jacques Prévert, il me susurre à l’oreille : « Araignée, araignée, quel drôle de nom pour un pape, pourquoi pas libellule ou papillon ! »). Mais j’abandonne Yves-Robert à ses sarcasmes et reprends mon propos sans m’égarer.

Les quatre rencontres sont d’abord celle d’un vieillard (riez-en tant que vous voulez, tant que ce n’est pas l’image de vous-même, chauve, ventru et ridé, que vous renverra le miroir) ; la deuxième rencontre est celle d’un malade (faites un tour aux urgences de l’hôpital Bichat comme ce fut récemment mon cas. Et dans les gémissements de ceux dont le brancard n’est séparé du vôtre que par un paravent, vous découvrirez ce que Victor Hugo, dans « Notre Dame de Paris » a si bien baptisé « la cour des miracles » ; la troisième rencontre est celle d’un mort. Plus besoin de corbillard, de palanquin ni de procession funéraire. Ce matin encore, Halyna, une amie ukrainienne m’a montré sur son téléphone portable la photo d’un homme qu’elle connaissait qui s’appelait Andrei. A 49 ans, père de deux enfants, sur ce que l’on appelle « le front national », il avait été emporté de plein fouet par une bombe. Son corps haché en petits morceaux sera rendu à sa famille dans un sac. Quand cessera-t-on enfin de prétendre que des assassins sont des héros ? Quand la guerre, sous quelque prétexte que ce soit, sera-t-elle enfin mise hors la loi ?

La quatrième rencontre que fit le jeune prince Siddhârta Gautama fut celle d’un moine. Il demanda quelle était la fonction de ce personnage imberbe, au crâne rasé qui méditait en position assise, revêtu d’une robe de couleur ocre. Il restait immobile et silencieux alors que tous s’agitaient autour de lui, pris par mille occupations inutiles. On lui répondit que c’était un religieux à la recherche d’un remède contre la mort ; oui, cette mort, que le diable veut nous faire prendre pour un mal irrémédiable. Mais ne savez-vous pas que le diable ment diablement, irrémédiablement ? C’est la vision du moine qui décida Siddhârta à faire seller par son page son cheval blanc Kanthaka, et à quitter le palais pour entrer dans la voie religieuse. Même s’il lui fallut pour échapper à la bienveillance étouffante de son père, étouffer le bruit des sabots de son cheval et fuir les hautes responsabilités politiques dans lesquelles on voulait l’enfermer.

Grand artiste et grand bouddhiste

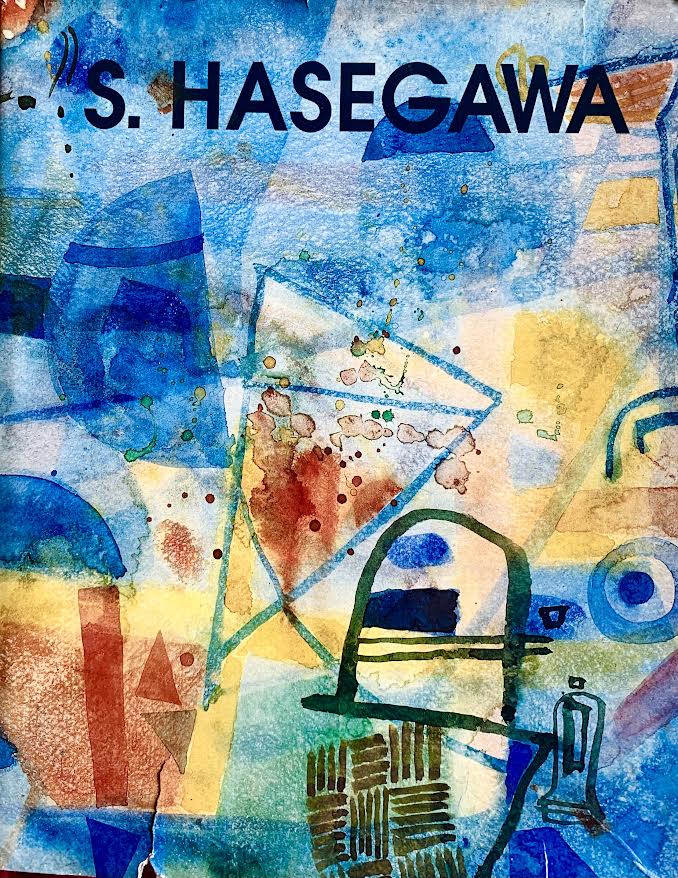

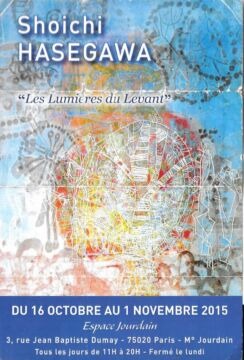

Shoïchi Hasegawa, bien des siècles plus tard, fut un des pionniers du bouddhisme en France. En 1965, sans savoir que dix ans plus tard, je pratiquerais la même philosophie que lui, j’avais déjà écrit sur ses gravures dans « Cimaise ». Il exposait alors dans la galerie d’Alain Digard, à Saint-Germain des Prés, sur le même trottoir et tout près de la brasserie Lipp. Il fut un graveur, un aquarelliste et un peintre de grand talent à qui les éditions « Vision nouvelle » consacrèrent en 1991 un très beau catalogue de 164 pages auquel j’avais secrètement participé. Officiellement, je n’étais que traducteur, personnage dont la première qualité est d’être invisible. D’ailleurs, je ne fus même pas crédité en tant que tel. Mais 22 ans plus tard, j’extrais de ce texte un paragraphe dont j’étais totalement l’auteur. Même s’il fut signé à l’époque du nom d’un critique d’art japonais réputé, j’en revendique aujourd’hui sans aucune honte la paternité.

« L’espace d’Hasegawa n’est pas un désert. Bien au contraire, il est débordant de vie. Il fourmille d’étendards, d’oriflammes, de fanions, de drapeaux et de tout ce qui prouve, en flottant, l’existence du vent. Il s’embellit de tours, de clochers, de châteaux, de palais, de chaumières, de citadelles, et de tout ce qui peut ennoblir la crête d’une colline ou se nicher au creux d’une vallée. Rarement représenté, l’Homme est toujours présent : les toits de Paris pourraient-ils exister sans lui ? Et les ballons dirigeables et les submersibles, comme sortis d’un roman de Jules Verne, que le spectateur emprunte sans peine pour mieux poursuivre son voyage entre typhons et arcs-en-ciel ? Les quelques rares fois où Hasegawa a représenté des personnages, c’étaient toujours des clowns, des acrobates ou des danseurs, frères du peintre dans sa lutte contre la pesanteur. L’espace est partout et les thèmes ne sont que mille et un prétextes pour l’animer. Les titres permettent d’identifier une œuvre mais ne la limitent pas. Car son thème central est peut-être en définitive le mouvement perpétuel de la vie et son unité, sous de multiples métamorphoses. »

Il fallait un certain culot pour prétendre que c’était la traduction du texte d’un critique d’art de Tokyo du nom de Takachiyo Uemura. Ce dernier avait soutenu le travail d’Hasegawa depuis ses débuts mais, parce qu’il était maintenant assez âgé et fatigué, Shoïchi m’avait autorisé à saupoudrer son discours de quelques impressions personnelles fondées sur une observation de ses œuvres les plus récentes. Pour ma part, j’avais été ravi de contribuer à la créolisation des cultures en devenant le nègre, l’homme invisible d’un Japonais

Couverture de la monographie éditée par « Vision nouvelle »

Une digression sur la traduction

J’aimerais insérer ici une précision supplémentaire qui je l’espère ne sera pas superfétatoire, autrement dit une parenthèse que j’espère pertinente. Que l’on n’aille pas croire que j’ai pareillement émaillé de réflexions personnelles les très nombreux textes bouddhiques que j’ai traduits au fil des ans. Dans ce domaine-là, bien distinct de la critique d’art, j’ai suivi rigoureusement l’enseignement d’un texte de Nichiren (1222-1282) que j’avais eu la grande chance de traduire de l’anglais en français :

« De manière générale, il existe trois sortes de messagers. La première est constituée par des personnes d’une extrême intelligence ; la deuxième, par des personnes ni particulièrement intelligentes ni particulièrement ignorantes ; la troisième, par des personnes extrêmement ignorantes mais totalement dignes de confiance.

Parmi ces trois sortes de messagers, les premiers ne commettront aucune erreur [en transmettant le message du Bouddha]. Les messagers de la deuxième catégorie, dotés d’une certaine intelligence mais inférieure à celle des premiers, ajouteront au message de leur seigneur des paroles de leur cru. Cela fait d’eux la pire sorte de messager possible. Ceux de la troisième sorte, étant d’une ignorance extrême, ne se permettront pas d’introduire des propos personnels et, en raison de leur grande honnêteté, transmettront le message de leur seigneur sans le trahir. Ils font donc, en réalité, de meilleurs messagers que ceux de la deuxième catégorie, et même parfois plus fidèles que ceux de la première. »

« Lettres et Traités de Nichiren Daishonin » (ACEP, 1999) « Le corps et l’esprit des simples mortels », vol. 6, p. 295. Retraduit sans grande variation de sens sous le titre « Le corps et l’esprit des êtres ordinaires », Ecrits pp.1136-1137 (Soka Gakkai 2011).

Pour ma part, j’ai toujours essayé d’être le plus stupide des trois sortes de messagers, autrement dit un traducteur qui, connaissant son ignorance en matière de bouddhisme, s’est toujours efforcé d’être le plus fidèle possible.

La rencontre avec « Saisons de culture »

C’est à M. Hasegawa que je dois un des premiers moments partagés avec Mylène Vignon, la rédactrice en chef de « Saisons de culture » et avec Woytek Konarzewski, président de l’AFP, l’Association Franco-Polonaise des Journalistes et Amis des Arts et des Lettres. Dans les premiers jours de notre rencontre, à la Lucarne des Ecrivains, à Paris dans le 19e, Mylène m’avait dit son admiration pour l’œuvre d’Hasegawa dont elle connaissait le travail grâce à la monographie éditée par « Vision nouvelle ». Quand je lui ai dit que c’était un grand ami à moi, rendez-vous fut vite pris et leur visite donna lieu à un bel article toujours accessible sur www.saisonsdeculture.com. A propos d’Hasegawa, Mylène avait écrit :

« Son art est considéré comme une passerelle philosophique entre Orient et Occident. Support de ses réflexions, le papier japonais, rigoureusement sélectionné, marouflé sur toile à l’aide de colle de peau délayée pas ses soins, révèle bien des surprises quand la couleur se met en scène – composée de pigments fins aux couleurs traditionnelles du Japon. »

Mylène et Woytek avaient assisté avec respect à la pratique d’un gongyo du soir avec M. Hasegawa, son épouse et moi. Et au risque d’agacer ce mécréant d’Yves-Robert Viala (au demeurant à mes yeux un excellent ami, comédien et poète) je dirai que notre prière (formulée ou inconsciente) pour la réussite de « Saisons de Culture » encore à ses débuts, a été pleinement exaucée.

D’ailleurs, je tiens à préciser que d’un point de vue bouddhique, le terme de « mécréant » n’a rien de péjoratif. Le roi Ashoka, l’un des souverains d’Inde les plus puissants des IIIe et IIe siècles avant l’ère chrétienne, après avoir été un roi sanguinaire, écœuré par les souffrances qu’il avait causées lui-même en faisant la guerre, s’est converti au bouddhisme et est devenu un fervent propagateur d’ahimsa la non-violence. Il fit graver dans toute l’Asie et jusqu’en Grèce des piliers traduisant dans de nombreuses langues le principe bouddhique du respect de toutes les personnes quelle que soit leur religion ; et même le respect de celles qui affirmaient n’en avoir aucune.

J’avais découvert dans le 2e volume des écrits de Nichiren (en anglais non encore traduit) un principe qui m’a beaucoup servi dans mes discussions avec mon frère Ilan Halevi.

Ah les vies d’Halevi !

C’est une histoire que j’ai souvent racontée mais jamais écrite, si ce n’est dans un dialogue avec lui pendant les derniers mois de sa vie, encore inédit intitulé « Ah les vies d’ Halevi !».

A mon retour des Etats-Unis, en bon marxiste, Ilan avait d’abord qualifié ma pratique bouddhique de « bras idéologique du capitalisme américano-nippon ». Puis il m’avait dit un jour, en constatant quelques améliorations dans mon comportement :

« La répétition de toujours le même mantra a peut-être un côté masturbatoire qui correspond bien à ta personnalité ».

Enfin, un jour, dans une chambre d’hôpital, alors que je priais en attendant qu’il finisse par émerger d’un interminable séjour dans la salle de bains, il a soudain réapparu derrière moi et m’a dit sur le ton de la plus grande exaspération :

« Ce n’est pas comme la prière hébraïque ou islamique qui est si mélodieuse. Cette psalmodie répétitive est mortellement ennuyeuse. »

Mais quand j’ai découvert dans ce 2e volume des « Ecrits » ce que Nichiren appelle « le lien d’opposition », j’ai compris que la bienveillance du bouddhisme est sans limites. Nichiren parle d’un lien avec la Loi bouddhique qui permet même à celui qui s’y oppose de devenir bouddha en cette vie.

Mon frère était hospitalisé à l’époque. Je suis allé le retrouver pour lui dire :

« J’avais tout faux. J’insistais lourdement pour que tu pratiques parce qu’ayant lu des textes décrivant les maladies dont tu souffres comme des rétributions négatives dues à l’opposition à la Loi bouddhiqus, je croyais sincèrement qu’en pratiquant tu guérirais. »

Et je lui ai traduit ce texte que je venais de découvrir. Il m’a dit alors :

« Mais je ne me suis jamais opposé au bouddhisme, il faudrait être un idiot pour s’opposer au bouddhisme. »

Et pointant vers moi un index vengeur :

« Je m’opposais à toi ! »

Quelques jours plus tard, alors que je rentrais dans sa chambre, Ilan m’a accueilli en fredonnant :

« Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo ».

Je lui ai demandé :

« Tu te fous de ma gueule ou quoi ? »

Il m’a répondu :

« Mais pas du tout. Je peux le dire, qu’est-ce que tu crois ? »

C’est dans cette chambre des Adrets, dans un EPADH, à la Mairie de Clichy, que quelques semaines après, en 2013, il a rendu son dernier souffle alors que je lui tenais la main,

Ilan poing levé 3e visage de gauche à droite. Carte postale éditée par l’Association de Solidarité Franco-arabe. Légendée ASFA 29 mai 1980. Meeting pour la Palestine. 1 Israélien 3 Palestiniens

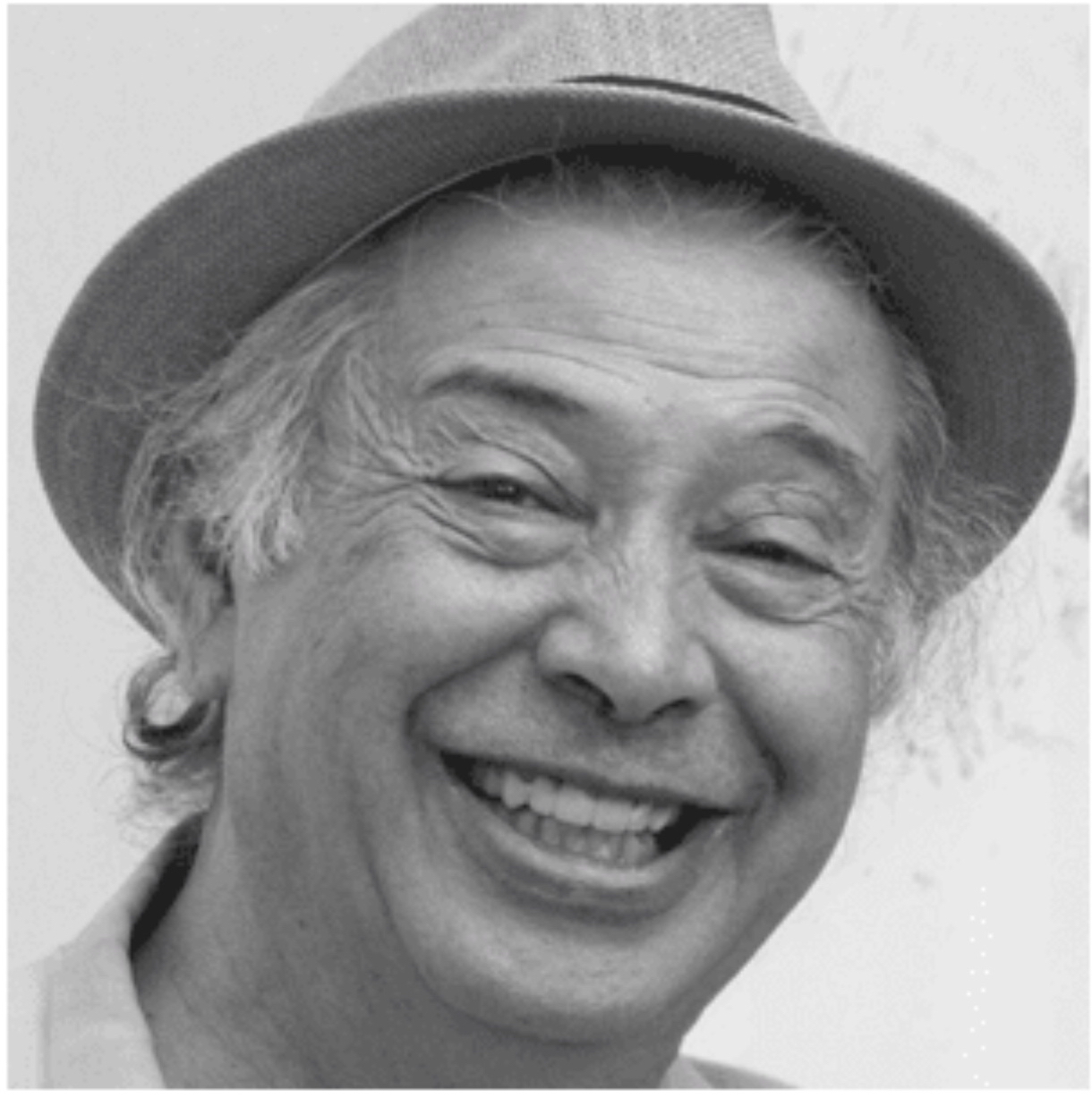

Retour à celui que nous appelions Monsieur Hasegawa. J’ai trouvé, dans une monographie consacrée à son travail, une photo de lui jeune, tel que je ne l’ai jamais connu. J’aimerais conserver de lui cette image et la partager avec ceux qui ne l’ont jamais rencontré. Pourquoi devrait-on conserver d’une personne la dernière image, celle d’un vieillard ou d’un mort, alors que précisément elle n’est, elle aussi, qu’un passage et n’a rien de définitif ?

Shoïchi Hasegawa à 30 ans.

Parce que sa connaissance du français restait rudimentaire, les conseils de M. Hasegawa frappaient par leur justesse et leur simplicité. Il parvenait à faire comprendre des concepts abstraits de façon très simple et très concrète. Un de ses leitmotivs était un principe bouddhique qu’il énonçait en japonais : Shinjin soku sekatsu : la foi bouddhique (shinjin) équivaut (soku) à la vie quotidienne (sekatsu). Ou il disait encore ;

« La foi bouddhique, c’est le corps, et ce qui vous arrive dans la vie quotidienne, c’est l’ombre. Lorsqu’une personne change sa conception du monde, les bienfaits qu’elle obtient sont un encouragement pour tous. »

Nombreux sont ceux qui passent des heures entières à maugréer contre un monde corrompu et mal fait. A mon avis, c’est une totale perte de temps et d’énergie qui ne fait qu’aggraver les galères. La seule réforme qu’il faille entreprendre, et elle est toujours possible, c’est celle de soi-même. Nous ne sommes pas sur terre pour dire aux autres ce qu’ils doivent faire mais pour leur démontrer par notre propre expérience qu’un comportement altruiste est source de bienfaits.

A ceux qui se plaignaient de ne pas trouver le travail dont ils rêvaient, M. Hasegawa disait :

« Prenez le premier que l’on vous propose, faites-le correctement et il n’aura rien de définitif. Peu à peu vous vous rapprocherez du travail que vous aimeriez faire. »

« Les relations humaines sont un jeu de miroir. » Il citait un vieil adage bouddhique repris dans ses écrits par Nichiren :

« Quand vous vous inclinez devant un miroir, l’image dans le miroir s’incline devant vous. »

Et il commentait :

« Si vous méprisez les autres, ils vous mépriseront en retour. Mais si vous les respectez, ils éprouveront pour vous le plus grand respect. »

Que le lecteur ou la lectrice non bouddhiste me pardonne de m’étendre si longuement sur un sujet dont on pense généralement qu’il est du domaine de la vie privée. Tous les êtres humains ne sont pas bouddhistes mais ils sont tous potentiellement bouddhas. Un des chapitres du Sûtra du Lotus relate la vie du bodhisattva Fukyo dont le nom signifie en japonais « Jamais-Méprisant ». Fukyo s’inclinait devant tous les êtres qu’il rencontrait en disant :

« Jamais je ne vous mépriserai parce qu’un jour, sans aucun doute, vous deviendrez bouddha. »

Cela lui valut insultes et jets de pierre, mais ne le découragea jamais.

Monsieur Hasegawa avait l’art de faire comprendre avec des mots simples des concepts abstraits au premier abord très compliqués. Par exemple « Les trois corps du Bouddha, le corps de la Loi, le corps de la rétribution et le corps de l’action ».

« Le bouddha, disait-il, n’est en rien différent de vous. Le corps de la Loi, c’est votre état civil : votre nom, date et lieu de naissance. Le corps de la rétribution, c’est le savoir que vous avez acquis, par vos études ou votre expérience professionnelle, votre domaine d’expertise. Pour l’un ce sera la peinture, pour l’autre l’écriture ou la musique. Pour un autre encore ce sera la cuisine, la menuiserie, le carrelage, le secrétariat, le ménage ou la couture. Enfin, le troisième corps, c’est le corps de l’action, votre comportement. Ce sont les actions que vous entreprenez pour votre bonheur et pour celui des autres ».

Monsieur Hasegawa disait encore :

« La pratique équivaut à la foi. Si vous pratiquez, inutile de dénigrer votre pratique en pensant qu’elle n’est pas assez bonne, ou que vous n’êtes pas assez concentré. La foi n’est pas une attitude mentale, une pose particulière qu’il faudrait prendre pour accéder à un état de vie mystique ou surnaturel. Si vous parvenez à articuler Nam Myoho Renge Kyo, vous avez la foi. Certains textes affirment même que vous ne pourriez pas le réciter si vous ne l’aviez déjà fait dans des vies antérieures. »

Il est bien sûr des circonstances qui rendent cette prière à haute voix impossible. Elle est alors remplacée par la croyance et la ferme décision de reprendre la pratique dès que possible.

La première épouse de M. Hasegawa, Toshi, était également peintre. Elle avait acquis une certaine réputation en tant qu’impressionniste abstraite au Japon et vint avec son mari s’installer en France en 1961. Toshi était aussi professeur d’Ikebana (l’art des bouquets japonais). Elle joua un rôle important dans la carrière de son époux plus jeune qu’elle et d’une famille moins réputée. Elle mourut en 1991 et les éditions « Vision nouvelle » lui consacrèrent une monographie.

Permettez-moi de partager encore avec vous la reproduction d’une gravure qu’il m’avait offerte et que, malgré sa très petite taille, je considère comme l’un de mes plus précieux trésors.

Shoïchi Hasegawa, gravure, 19 X 14 cm, 1987. Coll. M. A.-L.

Dans une prochaine anachronique, j’aimerais parler d’un autre artiste qui comme Shoïchi Hasegawa s’est efforcé, tout au long de son œuvre de construire un pont entre l’Orient et l’Occident. Il s’agit du sculpteur japonais-américain Isamu Noguchi à qui le Lam (Musée d’art moderne à Villeneuve d’Ascq près de Lille) consacre une spectaculaire exposition rétrospective jusqu’au 2 juillet 2023.

Pablo Poblète,

poète-franco-canadien né chilien

Le point d’orgue de cette anachronique sera consacré à un poème-fleuve de Pablo Poblète, qui, m’a-t-il dit, doit beaucoup à la contemplation du fleuve Saint-Laurent. Ce fleuve de plus de 1000 km. trace une frontière naturelle entre l’Ontario, au Canada, et l’Etat de New York aux Etats-Unis. Pablo vit au Québec depuis plus de dix ans avec son épouse la poétesse et muséologue Chrisiane Simoneau. Je remercie Mylène Vignon de m’avoir permis de les rencontrer.

J’entends l’écrivain Paul Désalmand, qui n’est plus de ce monde me répéter à l’oreille un adage latin qui lui était cher : « Asinus asinum fricat » (L’âne se frotte à l’âne). Autrement dit, des gens qui appartiennent à un même groupe, un même club ou une même clique n’en finissent pas de s’entre-congratuler. Mais le plus grand merci devrait être adressé au hasard. On attribue à Paul Eluard cette belle phrase : « Le hasard n’existe pas, il n’y a que des rendez-vous ». D’où vient que ce que nous appelons le hasard nous fasse toujours rencontrer des personnes avec qui nous avons des atomes crochus ?

Sous les étonnants pavés

de Pablo Poblète … la plage !

Et pas seulement la plage, l’immensité de l’océan aussi, remettant en mémoire le merveilleux poème d’Arthur Rimbaud :

« Elle est retrouvée

Quoi ?

L’Eternité

C’est la mer allée

Avec le soleil. ».

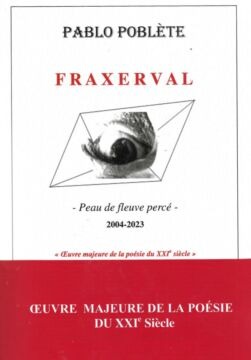

Couverture de « Fraxervalle », aux éditions Unicité : Paris 2023 (1055 pages)

Pablo Poblète, né au Chili, et Parisien pendant quarante ans, réside depuis plus de dix ans au Québec, avec son épouse canadienne, Christiane Simoneau, elle aussi poétesse. Il est véritablement un poète planétaire et également un ardent défenseur de la francophonie. Il m’a fait connaître un poète chilien qui fut lui aussi parisien et francophile, Vincente Huidobro (1893-1948). fondateur du « Créationisme ». Huidobro, qui connut Apollinaire, Juan Gris, Pierre Reverdy, André Breton et Paul Eluard, est considéré comme l’une des voix majeures de la poésie d’Amérique du sud.

Pour sa part, Pablo Poblète s’émerveille des rencontres que la vie lui a fait faire et de leurs rebondissements : La chanteuse afro-américaine Nina Simone, Olga, la veuve de Francis Picabia, Eric Delaunay, petit fils de Robert et Sonia Delaunay. Il s’enchante de l’enchaînement parfois cocasse et presque toujours imprévisible des circonstances de sa vie. Ainsi, après le décès de sa mère au Chili, il a vécu dans une petite île du Pacifique qui porte le nom de Robinson Crusoë, le héro de la célèbre fiction de Daniel Defoe.. Et dans cette île, il a eu la surprise de retrouver Jorge, un ami de Santiago avec qui il jouait au football dans son enfance. Devenu facteur et diacre de l’île, face à l’immensité du ciel et de la mer, Jorge lui fit aimer l’image d’un Christ voulant changer en pur amour toute la douleur du monde.

Puis Pablo s’est rendu dans l’île voisine d’Alejandro Selkirk, qui a pris le nom du marin écossais dont les aventures réelles servirent de modèle à Daniel Defoe pour son personnage de Robinson.

Parlons maintenant de ce « pavé » que Pablo Poblète lance dans la mare des éditions en langue françaises. La poésie n’est-elle pas de toute façon une bouteille à la mer ? Il lui a donné pour titre un néologisme dont il est l’auteur : « Fraxerval ». C’est un ouvrage de 1055 pages que François Mocaer, fondateur et directeur des éditions Unicité décrit en ces termes :

« Jamais un poète n’a été si loin pour éprouver le mystère d’une poésie incantatoire, transgressant toutes les lois de la réalité, afin de nous faire pressentir que derrière nos pensées conditionnées se cache un autre monde, plus libre, en forme de déflagration et convergence qui nous rend presque joyeux ».

Le « presque » pourrait prêter à sourire. Dirait-on d’une femme qu’elle est « presque » enceinte », ou d’un multimillionnaire qu’il est « presque » riche ? Admettons-le franchement, le livre de Pablo a le pouvoir de rendre l’espoir à tous ceux qui croient au pouvoir de la poésie. Et ce pouvoir réside précisément dans le fait que l’on n’y comprend rien. Le sens ne se révèle qu’à celui ou celle qui aura le loisir, le désir et le courage de le rechercher. Qu’y a-t-il à comprendre dans le « Ulysse » de James Joyce ? Dans « Feuilles d’herbe » de Walt Whitman ou dans « Les chants de Maldoror » de Lautréamont ? Un bébé a-t-il besoin de connaître la formule chimique de la composition du lait pour en apprécier la saveur ?

Fraxerval est à déposer sur votre table de chevet et à déguster à petites doses, au gré de vos loisirs et de vos désirs. Il est la preuve physique que dans un monde où tout est formaté et estimé en fonction de son utilité et de sa rentabilité, il en existe un autre où les mots s’enchaînent selon une autre logique que celle de la vie quotidienne, celle du rêve, du souvenir et des libres associations d’idées.

La totale absence de ponctuation ne facilite pas la lecture de Fraxerval. Mais la fin d’une phrase, qui n’est plus indiquée par un point (le fameux point final ou celui que l’on se doit de mettre sur les i), est marquée par une majuscule au début de la phrase suivante. Le lecteur s’y habitue assez facilement et s’absorbe peu à peu dans un univers parallèle, scandé par des répétitions qui donnent un rythme à l’incompréhensible. C’est ce que Pablo Poblète appelle « la réitération obsessionnelle », un procédé qui m’est familier. Par exemple :

« De l’espace vital tu parleras quand l’atome ferme sa double fermeture qui incinère ses mystères rationaux orientés vers divinités inventées par étoile-égo».

« De l’espace vital tu parleras… » démarre sans crier gare à la toute dernière ligne de la page 989 et se poursuit jusqu’à la page 993 où la phrase refrain devient :

« De la peau-fleuve-percé tu parleras à l’instant … »

A partir de la page 993, cette phrase se change imperceptiblement en

« De la peau-fleuve-percé tu parleras en contretemps ». Elle se poursuit jusqu’à la page 996 où apparaît soudain :

« La circonvolution d’être » suivie de « La circonvolution d’un non être … » qui à son tour se mue en « La centrifugeuse tourne-âme-ultime …».

Certains mots émergent du texte et s’obstinent à réapparaître.

« La centrifugeuse met en marche … » « La centrifugeuse congèle … » « La centrifugeuse tourne… » « La centrifugeuse s’arrête de tourner … »

« Sera l’infinitude » apparaît au milieu de la page 1004, suivi de toute une série de conquêtes.

« Il conquit tout ce qui regarde à l’heure … » ; « Il conquit… il conquit… »

Autre exemple de ce que Pablo appelle « la réitération obsessionnelle » :

«Ainsi parla Dieu-silence …», « Ainsi parla Dieu-souriant … », « Ainsi parla Dieu-instant familier… » « Ainsi parla le Dieu-musique … » « Ainsi parla le Dieu disparu… »

Outrecuidance journalistique

J’offre ici un bon exemple de l’outrecuidance journalistique qui consiste à écrire sur un livre que l’on n’a pas lu en entier. J’ai couru à la fin de l’ouvrage comme on le fait en lisant certains romans policiers dans l’espoir d’en connaître plus vite le dénouement. Et j’ai lu « Poussière d’étoiles … » qui débute au milieu de la p. 1026 :

« Poussière d’étoiles le chant de ta tendresse et l’obscure douceur de ta peau-mystère-muet-joyeux … »

« Poussière d’étoiles … » se poursuit jusqu’à la dernière page. Comme l’a dit avec perspicacité l’écrivain Axel Maugey « Avec Fraxerval on ne comprend rien mais… on comprend tout. »

Zéglobo Zéraphim « Cinq facettes de Pablo Poblète», collage, papier sur toile, 30 x 30 cm, mai 2023.

Exposé au stand des « Editions Unicité », du mercredi 7 au dimanche 11 juin.

Quelques mesures supplémentaires

à propos de « Psychopoésie »

J’ai commis l’erreur de vouloir parler de « Fraxerval » cet « OVNI littéraire » (cet Objet Véritablement Nouveau et Intrigant) sans connaître « Psychopoésie, anthologie totale », un ouvrage encore plus volumineux, qui décline ce concept de « Psychopoésie » en l’élargissant au « Psychopoème-théâtral », et au Psychopoéme-graphique.

Puisque j’avais la chance de pouvoir parler avec Pablo, venu au Marché de la Poésie 2023 pour accompagner aux éditions Unicité non seulement « Fraxerval » mais, deux anthologies, l’une de jeunes poètes haïtiens (dédiée à Mimi Barthelemy) et l’autre « Pour la paix en Ukraine et dans le monde entier », j’en ai profité pour lui poser quelques questions.

Marc Albert-Levin : Ce terme de « psycho », généralement associé à psychiatrie et psychotique, vous ne craignez pas qu’il fasse peur et vous fasse passer pour un malade ?

Pablo Poblète : Pas du tout ! Là vous parlez d’une caricature et d’un tabou existant au début du 20e siècle lorsque sont nées les psychanalyses freudiennes. Il n’y a pas plus normal que moi. « Psycho » désigne un univers immédiat et précis de mon regard sur la réalité, sur l’irréalité et sur l’imaginaire. C’est un univers psychologique, un filtre révélateur en permanente métamorphose, entre conscient et inconscient. Dans ma jeunesse avec mes premiers psychopoèmes graphiques, j’ai rencontré une amie psychiatre qui m’a montré ce que l’on appelle des écrits de malades, des écrits psycho-pathologiques. Et j’ai trouvé ces écrits passionnants. Ils m’ont plongé dans une déstructuration très intime. J’ai parfaitement compris la logique de cet illogique, alors que je subissais de plein fouet la censure et de la répression exercées au Chili par la dictature militaire des années 70.

Marc Albert-Levin : Vous expliquiez l’aspect parfois obscur de ce que vous écrivez comme une forme de résistance à l’oppression ?

Pablo Poblète : Absolument. Je refuse la pensée formatée, les idées toutes faites. On imagine mal à quel point la poésie et les poètes étaient censurés dans les années de la dictature au Chili. Nous étions surveillés, interdits du droit de publier, de nous rassembler, de lire publiquement nos poèmes. Alors pour échapper à la censure, j’ai choisi de faire émerger ma pathologie la plus secrète, la plus clandestine.

Marc Albert-Levin Oui, la poésie, votre poésie est un refuge contre l’oppression du banal et du convenu. Elle invite à vous suivre dans les volutes de votre inconscient et du même coup à explorer le nôtre.

Claude Yvans et Danou

Un duo habité par la poésie et la musique

Autre personne présente au Marché de la Poésie, Place Saint-Sulpice, du mercedi 7 au dimanche 11 juin 2023: le poète, musicien et performeur Claude Yvans.

Un modèle de beauté

« Danou » est le surnom affectueux que nous donnions à une de mes sœurs aînées, Danielle, emportée bien trop tôt par une leucémie à l’âge de 50 ans, en 1987. C’est aussi le nom de Danou, la partenaire inséparable de Claude Yvans, en qui, sans l’avoir jamais connue, je devine une sœur en art. Depuis le départ de sa Danou vers un autre plan d’existence, Claude ne cesse de ressentir sa présence auprès de lui et continue à l’associer à tout ce qu’il crée.

Le bouddhisme enseigne que la vie est sans commencement ni fin. Ce que nous appelons la mort est peut-être la fin d’un chapitre, mais ce n’est en aucun cas la fin du livre. Certaines personnes utilisent leur bref passage sur cette Terre pour y laisser d’impérissables souvenirs, qui se transmettent de générations en générations. Comme le chantait si bien Charles Trénet :

« Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu /leurs chansons courent encore dans les rues ».

La Danou de Claude Yvans a diparu, mais les images qu’il a, tout au long de sa vie, saisi d’elle et photographiées avec amour, continuent à susciter l’admiration. Elle est un modèle de beauté, de finesse, et d’élégance.

Danou offre tout l’éventail de la grâce féminine. Tantôt elle ressemble à une adolescente paysanne dont l’innocence se pare de fleurs des champs ; tantôt à une déesse des fonds marins plongée au cœur d’efflorescences aquatiques ; ou bien encore elle évoque une Venus dépouillée de tout artifice et sculptée dans du marbre blanc. A travers elle, on retrouve tous les thèmes de la peinture classique : « Suzanne au bain », « Ophélie », « Le déjeuner sur l’herbe ». Le caractère précieux des photos de Danou prises par Claude Yvans tient au fait qu’avec elles la beauté d’une femme et celle de la nature s’unissent et n’en font plus qu’une, c’est la beauté d’une personne en harmonie avec son environnement.

Mais je n’ai encore rien dit de l’autre lien qui unissait très fort Claude et Danou, la musique. Et ce 21 juin, fête de la musique, m’offre une parfaite occasion pour le faire/

Zéglobo Zéraphim, « Ode à Danou (2)», collage, papier sur toile, 80 x 60 cm.

mai 2023.

Zéglobo Zéraphim, « Ode à Danou (1)», collage, papier sur toile, 80 x 60 cm. mai 2023

Exposé au stand des Editions « Unicité », Place Saint-Sulpice, du 7 au 11 juin 2023.

Laissons les sons …

Laissons les sons de Claude Yvans et de Danou nous entraîner dans un espace de rêve, de réverbe et d’échos. La palette entière des instruments, acoustiques aussi bien qu’électroniques, vous attire dans un nouvel espace où tout reste à déchiffrer.

Orgue et accordéon, xylophones et harmonicas tissent un fond sonore duquel se détache la voix grave de Claude déclamant des poèmes qui invitent au voyage. Balafons, percussions, gongs balinais, cloches et carillons rythment la randonnée vers des régions inexplorées. C’est l’absolu contraire d’une musique formatée.

On entend se créer des associations de sons qui dépaysent, ponctuées ça et là de chants d’oiseaux. Les flutes dessinent des refrains ponctués par des tambours d’eau.

Danou ajoutait à ce matériau musical en fusion des accords de guitare et des chants d’une voix très pure.

C’est une écoute qui exige d’abandonner les idées toutes faites et les attentes préconçues, une musique ouverte qui semble ne plus attendre qu’une chose : que votre propre voix vienne se joindre à elle.

(Ecrit le 21 juin, fête de la musique 2023) FIN